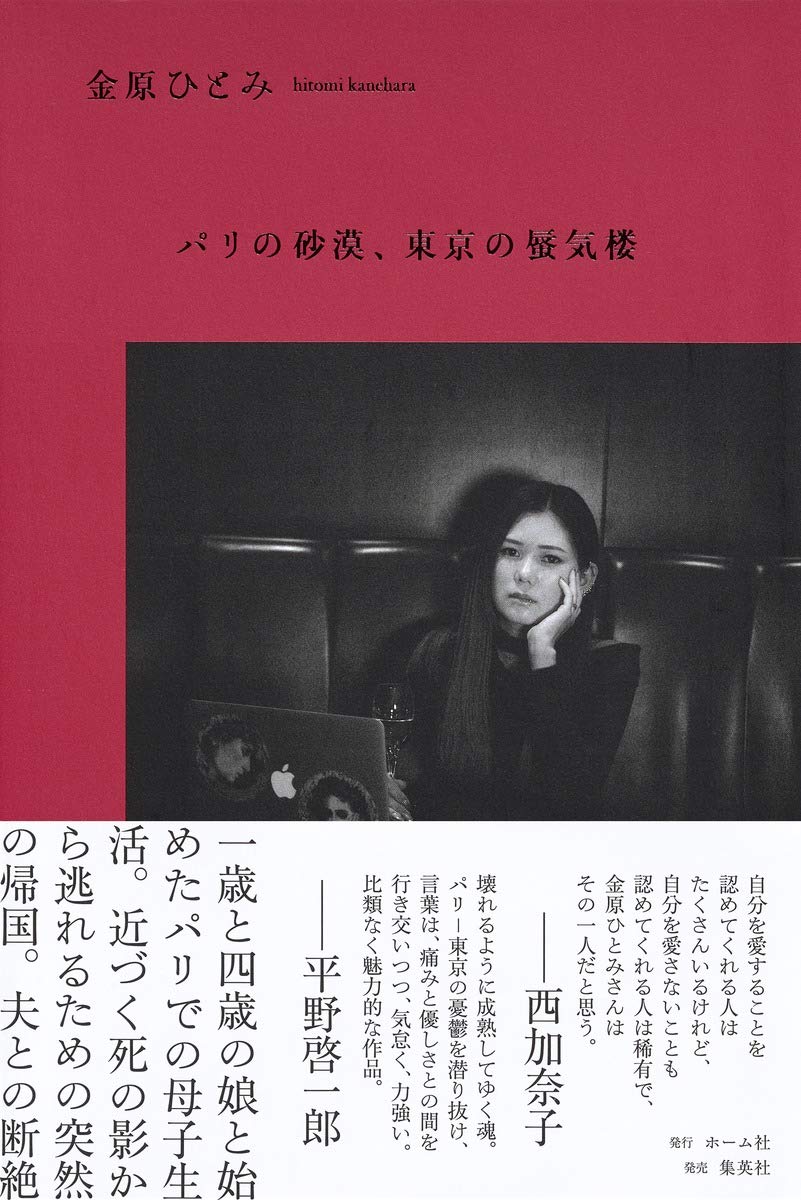

金原ひとみは小説を書くことで救われてきた作家だーー『パリの砂漠、東京の蜃気楼』を読んで

そんなパリから東京に戻った金原の東京発第一作が『アタラクシア』。『アタラクシア』は心の平穏というフランス語だが、そのタイトルとは裏腹に、ほぼ全員が表の顔と裏の顔を自在に使い分けている。彼女たちの人間関係の綾は『蛇にピアス』と較べると、自然で過不足ない構成の元、綿密かつ仔細に全体像をイメージしながら綴られているように思える。拙速より巧緻を選んだ、というところだろうか。ところどころに配置された仕掛けに唸らせられるのだ。

自分が「今、ここ」を生きているという確証など、どこにも、誰にもない。評者も金原も、皆がそうである。だが、金原は小説を書くことによって社会や世界とかろうじて繋がっている。浮気や不倫、裏切り合い、グロテスクな性描写は、奇をてらったわけでも露悪趣味でもない。彼女は救いと祈りを込めて死ぬ気で小説を書く。書くことによって浄化されて生きながらえる。生きながられたからまた書く……と、この円環が自動機械のように機能する。本を書き終えたからまたいつもの日常に戻り、書くことでまた日常に戻ってくる。そう、金原ひとみは、結果的に小説を書くことで救われてきた、生まれついての作家なのである。

他の作品に触れる紙幅はないが、特筆すべきは、金原の小説には世間の良識の埒外にいるような人物が度々現れること。人間としてどこか欠けていたり、偏っていたいたり、不安定だったり、世間からダメ男/ダメ女というスティグマ(烙印)を押されたり。彼ら/彼女たちの「本音」は『マザーズ』や『パリの砂漠、東京の蜃気楼』に見られるものだ。特に『パリの砂漠、東京の蜃気楼』には、幼少の頃に不意に紙で手を切ったようなヒリヒリした感触がある。寒気が走るようでいて、目のくらむようなあの幼少期の昏さ――。

先述の通り、2年前の夏、金原は6年間暮らしたパリから東京へ帰ってきた。『パリの砂漠、東京の蜃気楼』は、2つの街を形容して冠したタイトルである。パリと東京の間で揺れ動く金原は、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズの投身自殺へと筆をすべらせる。この自死を、金原は「窓側への誘惑」と表現する。ドゥルーズと同じく、自分も身を投げてしまわないだろうか?という独白である。

とにかく何かをし続けていないと、自分の信じていることをしていないと、窓際への誘惑に負けてしまいそうだった。これまでしてきたすべての決断は、きっと同じ理由からだったのだろう。不登校だったことも、リストカットも、摂食障害も薬の乱用もアルコール依存もピアスも小説も、フランスに来たこともフランスから去ることも、きっと全て窓際から遠ざかるためだったのだ。そうしないと落ちてしまう。潰れてしまう。ぐちゃぐちゃになってしまうからだ。どちらでも安住できる居場所はない。だが、しかし書き続けるしかない。

また、『パリの砂漠、東京の蜃気楼』には、こんなやりとりがある。「誰か本音を話せる人がいるの?」と知人に問われた金原は「大丈夫。私は小説に本音を書いてる」と答える。「ずっとそうやって生きていくの?」というさらなる問いに「そうやって死んでいく」と返すのだ。

作家としてのプライドや矜持に読み手の身が引き締まる。母になったらなったなりにそれを作品に投影し、常に読み手を飽きさせないように細部を練り上げ、社会の空気も自然に作品に反映してきた。だから、その本音が漏れだした『アンソーシャル・ディスタンス』(文芸誌『新潮』に掲載)や「パリに暮して」というエッセイ(https://hb.homesha.jp/paristokyo/mokuji/)には彼女の本音が散りばめられている。様々な局面で追い詰められながらも、ひたすらに執筆によって昇華・鼓舞しているような実感がここにはある。汲めども尽きぬ筆致の奥行きと広がりを思うと眩暈がする。いやはや、なんという才能だろう。

ちなみに、金原と同時に芥川賞作家となった綿矢りさ。このふたりは今もなお交流を続けており、対談などで顔を合わせることもある。2007年の対談で金原は綿矢の小説『わたしをくいとめて』について、「綿矢さんは小説に選ばれたような作家さんだなあと痛感しました」と話している。この発言、まるで執筆を続けなければフリーズしてしまう金原にこそ似合う言葉ではないか。

無双モードで傑作を連発している「綿金(わたかね)世代」の少し上にあたる評者としては、こんな論を書けたことそのものが僥倖に他ならない。試行錯誤やマイナー・チェンジこそあるものの、新刊で出るたびにワクワクさせてくれるのだ、彼女たちは。だからこそ、彼女たちは今もなお文学界の渦の中軸を成すミューズであり続けているのである。つくづく「わたかね世代」の意気込みと覚悟を思い知る次第だ。

ちなみに、綿矢や金原の作品に共振/共感した人には、『東京ラブストーリー』や『カルテット』の脚本でも知られる坂元裕二のドラマを見て欲しい。特に、『マザーズ』に感じ入った読者には、坂元が脚本を書いた『Mother』や『Woman』を視聴することをお勧めする。ともに、出産/育児の避けがたい困難や、生命が育っていこくことの愉悦が巧みに描かれているからだ。あるいは、さらなる読書欲が生まれたという方には、山内マリコ『パリ行ったことないの』、絲山秋子『離陸』、金原ひとみ『パリの砂漠、東京の蜃気楼』をまとめて読むと面白いのではないだろうか。

■土佐有明

ライター。『ミュージック・マガジン』、『レコード・コレクターズ』、『CDジャーナル』、『テレビブロス』、『東京新聞』、『CINRA.NET』、『MARQUEE』、『ラティーナ』などに、音楽評、演劇評、書評を執筆中。大森靖子が好き。ツイッターアカウントは@ariaketosa