辰巳JUNKが語る、セレブの言動に見る米エンタメ界のダイナミズム 「本業だけじゃない手腕も必要とされる」

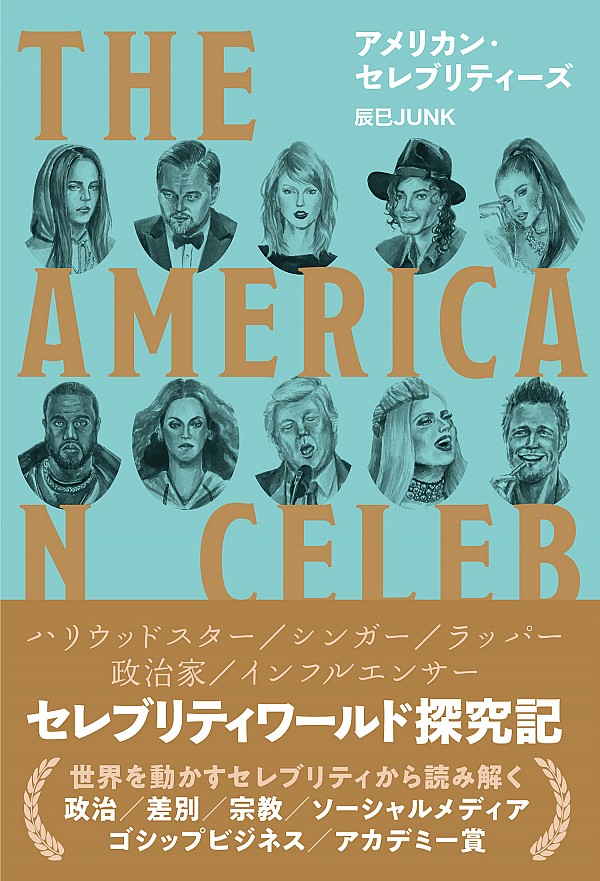

レディー・ガガからドナルド・トランプ、ビリー・アイリッシュ、近藤麻理恵まで人物ベースで紹介しながら2010年代のアメリカのポップカルチャーの流れを追った辰巳JUNK『アメリカン・セレブリティーズ』が、2020年4月30日にスモール出版より刊行される。

タイトルだけ見るとセレブのゴシップをおもしろおかしく扱った軽い本かと思うかもしれない。だがこの本では、アイデンティティ政治やフェミニズム、気候変動、アカデミー賞やグラミー賞の賞レースの背後でうごめく資金や票取りの駆け引きといった社会的・政治的イシューが取り扱われていく。軽薄でスキャンダラスな部分と、身近だがハードなテーマが渾然一体となったアメリカのエンターテインメント・ビジネスのスターたちについて書いた辰巳JUNK氏は、いったいどんなバックグラウンドの書き手なのか? セレブを追うことのおもしろさはどこにあるのか?(飯田一史)

ゴシップとフィクションの重なり

――あとがきによると辰巳さんは幼少期からアカデミー賞が大好きだったとのことですが、どんな子ども時代を過ごして今に至るのでしょうか?

辰巳JUNK:私は平成生まれで、本に出てくる人物で言うとビリー・アイリッシュよりは年上なんですが、マリリン・モンローやオードリー・ヘップバーンが出てくる昔のハリウッド黄金期のモノクロ映画がかかっている家に育ちまして。あのころのハリウッドは表現コードが厳しいので子どもにはいいのかもしれないですけど(笑)、日本のバラエティとかはあまり観られなかったんです。

そうやっていろいろ昔の映画を観ていくうちに、凋落したかつての大女優が住んでいる豪邸に若い男が世話役みたいに入ってくるんだけど最終的には殺されるという映画『サンセット大通り』に出会いました。この作品は、デヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』に影響を与えていたり、ミュージカル化されていたりするんですけど……主演が昔人気だった女優だったりして、キャスティングが現実とリンクしているんですね。そういう現実とフィクションが同期することに衝撃を受けたのが今につながるひとつのきっかけかなと。

それから大きかったのは、中高生のときに観た白人至上主義のネオナチの兄弟を主人公にした『アメリカン・ヒストリーX』ですね。MTVとマドンナに象徴されるリベラルなセレブリティへの批判的なセリフが出てくるのですが、フィクションのなかに現実のネタが反映されていることがすごいなと思って、セレブやポピュラーカルチャーの文脈を気にするようになりました。

――ゴシップとフィクションが重なるおもしろさ、ポップカルチャーのなかに政治的・社会的な文脈が挿入されることへの関心ということですよね。そこは『アメリカン・セレブリティーズ』を読むと一貫した関心なんだなと感じます。

辰巳:基本的には飽きっぽいんですけど、アメリカのセレブのゴシップは飽きずにライフワークのように見ていて(笑)。私はもともと人の気持ちや空気が読めないことを気にしていたんですけど、SNSを観ると毎日何かしら騒ぎになって、炎上しているじゃないですか。その反応を見ていくといろんな人の気持ちの存在を知ることができるなあと。

それからたとえばラッパーのカーディ・BはもともとSNSでおもしろいことをやっている人としてウケて、ストリッパーのぶっちゃけ話をやってウケて、リアリティショーをやってまたウケて……という感じで、本人は「カーディ・Bはソーシャルメディアによってつくられた存在だ」と言っていたんですけど、私も小学生のときからネットをやってきた人間なので「自分もそうだな」と。

――「炎上の反応を通じて人の気持ちを知る」というのはおもしろいですね。

辰巳:Twitterのリプ欄でセレブ擁護派のファンとアンチがバトルしているのを見るだけでも、いろんな意見があることがわかりますからね。

「セレブリティー」のダイナミズム

――辰巳さんはアメリカのセレブのどんなところに惹かれているんでしょうか?

辰巳:ポップスターの場合が特にそうなんですけど、本業だけじゃない手腕も必要とされるところですね。大御所コメディアンのジョーン・リバースが成功したときに「売れたら『ジョーン・リバース』がひとつの産業になるのよ」と言われたそうなんですが、ミュージシャンでも成功するとみんな音楽以外に化粧品やグッズを出したり、映画に出たりと総合商社みたいになって、そのディレクション能力が求められるのがおもしろいなと。この本ではセレブカルチャーを主題にしたので本業の作品以外の話も書きました。

――そこはこの本の大きな特徴ですよね。ポップミュージック論や映画論、俳優論ではなくて「セレブリティー」としての活動総体を捉えることで、ジャンルに閉じた話だけだと見えてこないアメリカのエンターテインメント・ビジネスの奥行きが見えてきます。

辰巳:さっき炎上の話をしましたけど、炎上して評判を損ねて終わりではなくて「どうやって炎上をビジネスに転換するか」を考えてやっている人もいるんですよね。カニエ・ウェストが典型で、結果的にはバッシングの勢いを利用して自分の音楽やブランドの商品をめちゃくちゃ売り伸ばしたり。それから、スターには成功したあとの困難もあって、基本的に同じことをやっても売れるわけじゃない。そういう、どうやってリスクテイクして人気を獲得・持続していくかというダイナミズムもおもしろいところですね。

――今までこのジャンルについてたくさん書かれてきたと思いますが、改めて本にまとめてみる過程でどんな発見がありましたか?

辰巳:長いあいだトップスターであり続ける人は、時流を読むのも上手だし、それと同時に根本的なソウルは変わらないんだな、と。そこに一貫性があるからこそ信頼が生まれる。たとえばレディー・ガガは2016年の大統領選挙のときから「敵対政党を支持する人も愛しましょう」と説いていたんですけど、2020年に出した新曲『Stupid Love』では初期のキテレツなコスチュームに回帰していて「宇宙空間で起こった争いを戦士ガガが止めて愛を説く」というニチアサ的な特撮ノリの作品になっているんですね。

――(笑)。

辰巳:なぜ宇宙かと考えると……この作品では、宇宙空間にさまざまな人種やセクシャリティの人たちが登場しているそうなんですけど、「私たちが想像できる属性以上にたくさんの多様な個性がある」という意味を込めているらしいんです。そこで争いが起こっている。つまり、今の現実社会の複雑すぎる分断に対して、ガガはSF的手法を用いてダイナミックに融和を説きたかったのかな、と。だから本人の作家性の核の部分は以前から変わっていないんですけど、スケールアップして、より多くの人を包摂するかたちで進化させているんです。

――なるほど。今の辰巳さんの説明が象徴的ですが、『アメリカン・セレブリティーズ』の本文の基本的なトーンはアイデンティティ政治やフェミニズムを扱ったりと、まじめです。一方で初出の人物に付けられている注釈では、ジョー・バイデンの項で「オバマの相棒として知られ、2人を主役にしたブロマンス探偵小説が刊行されている」と書いていたりとTwitterでの辰巳さんの発言のようなくだけた記述がわりと見られます。アメリカのセレブカルチャー自体にそういう二重性があるということですね。

辰巳:ふざけたようなこと、くだらないゴシップに見えることも意外とパブリックイメージへの信頼や社会的なイシューにつながったりもすることもあると思うんですよね。たとえばバイデンとオバマのブロマンス的人気は、今の大統領選の指名争いでポジティブに作用しているんです。バイデンは「オバマの相棒」効果もあってアフリカン・アメリカンの票を掴めたからこそ、今回民主党で指名争いに打ち勝ち実質的な大統領候補になれたところがあります。