大学生協で最も読まれた本「アカデミック・ライティングの教科書」著者・阿部幸大「保守的な大学教員に敵視されても構わない」

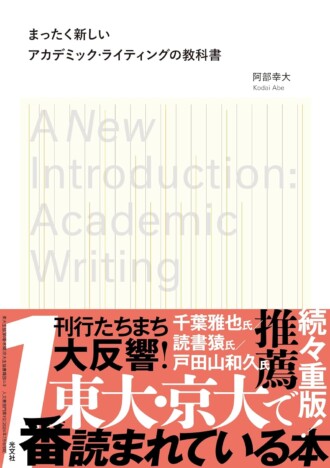

昨年7月に発売された著書『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』(光文社)は、2024年の1年間を通じて全国の大学生協で最も読まれた一冊となった。

論文の書き方に新たな視点をもたらし、多くの学生や研究者に影響を与えた本書。今回のインタビューでは、執筆の舞台裏や本書に込めた想いを聞いた。

「蛮勇ではあった」今回の書籍化

――『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』が生まれたのは、阿部さんが2020年に公開したブログ記事「アートとしての論文」が公開初日で2万PVを超えるほどの反響があり、その読者の一人だった光文社の編集者・江口さんからオファーがあったんですよね。

阿部:ええ。

――その書籍化のオファーが届いた際、一般的な文章作成術をテーマにした本を企画としてまず提案されたんですよね。あとがきにも書かれているように、その企画は却下されたとのことですが、どのような意図があったのでしょうか。

阿部:まず基本的に、人文系の学者は1冊目に博士論文を改稿して本として出版するものなんです。ゴリゴリの専門的な研究書を出して、いわば「こいつはちゃんとした研究ができる人材だ」と業界で認められたうえで、一般向けの本を出すなら出すというのが通例です。

だからじつは1冊目からアカデミック・ライティングの教科書を出すというのも一種の蛮勇ではあったんですよね。ましてや無名の自分が『誰でも上手くなる文章術』みたいな本を出しても、たとえば「筑波大学助教」っていう肩書はあるものの、研究者界隈からはむしろ胡散臭く見られるだろうし、一般読者が相手でも、数多くある類似書籍に埋もれてしまうだろうと考えていました。

――結果としてアカデミックライティングの本を出版されたわけですね。記事がヒットしたときから書籍化することは想定されていたのでしょうか?

阿部:日本に帰国したら、アカデミック・ライティングについてまとめたものを何らかの形にしようとは考えていました。ノウハウが溜まっていたので、本という形式かどうかはともかく、「どうにかお金にできないかな」なんてことは考えていました。

――お金に、というのは意外でした。

阿部:お金というのは冗談……いや冗談でもないな。いまArs Academicaという研究コンサルティングの会社も経営しているんですが、研究成果を社会に還元するにあたっては、そこにお金が発生してビジネスになるような選択肢もあるべきだと思います。もちろん研究の目的は金儲けではないので、そこを混同すると危険ですが、とくに大学が沈みゆく今後の日本では重要になってくるでしょう。