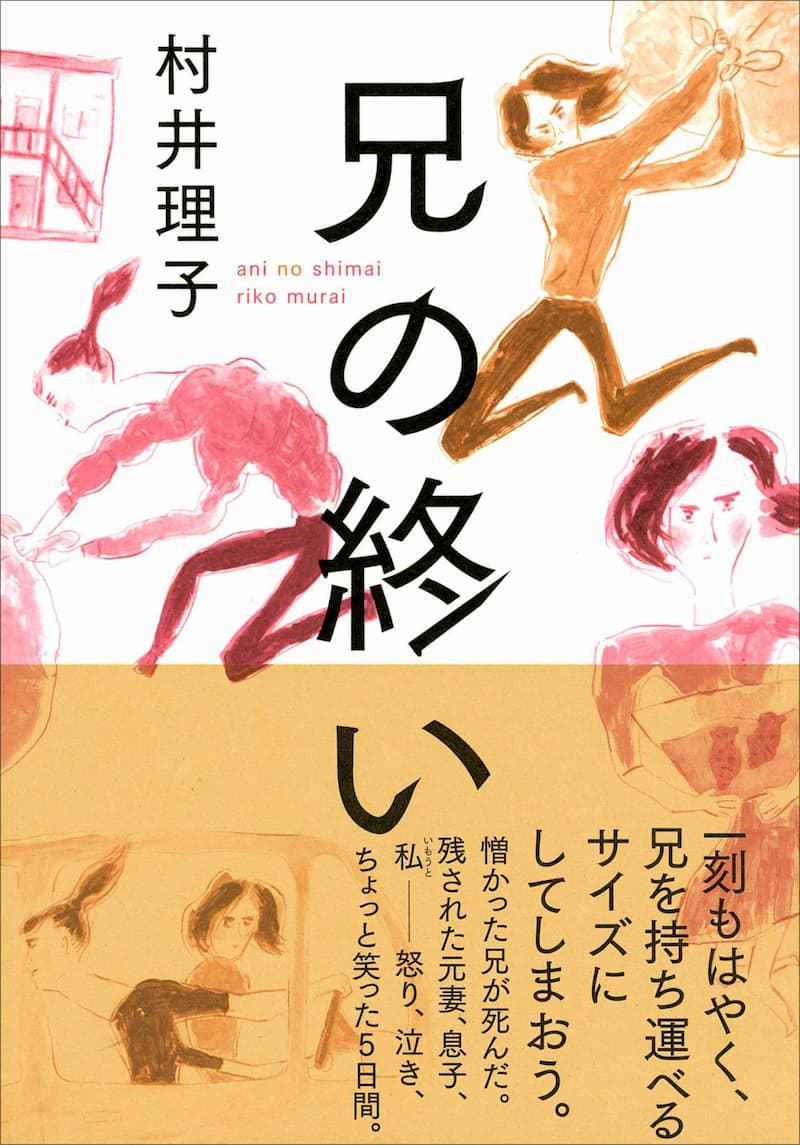

厄介な家族との突然の死別、残されたものは……村井理子『兄の終い』を読んで

家族はいちばん身近であり、いちばん厄介な存在でもある。他の関係性と違い、どんなに嫌な性格や酷い人間性でも完全に決別することは難しい。別れることができたとしてもその後、何年も罪悪感に苛まれる人もいるだろう。村井理子の最新刊『兄の終い』は、ずっと嫌っていた兄との突然の別れから始まる。

「夜分遅く申し訳ありませんが、村井さんの携帯電話でしょうか?」

遅い時間に鳴った突然の電話。電話の主は宮城県警塩釜警察署の刑事だった。多賀城市内に住む兄が亡くなった。死体の第一発見者でもある息子の良一君は児童相談所にひとまず保護されているという。

「それで、いちばん早くてどれぐらいで塩釜までお越し頂けます?」

死と税務署は突然やってくる。以前とある人から聞いた言葉を引用させてもらうが、突然やってきた死は家族や周りの人間をこれでもかと煩わせる。村井家は両親が亡くなっており、手続きやその他諸々の雑事は著者がやる以外に選択肢が残されていなかった。以前、筆者はカレー沢薫の『ひとりでしにたい』のレビューを書き(参考:孤独死は独身30代にとって他人ごとではない カレー沢薫『ひとりでしにたい』が突きつける“終活”のリアル)終活の重要さを取り上げたが、本書では一切切終活していなかった人が突然亡くなるとどうなるのかが克明に記されている。著者の兄は亡くなった当時54歳。息子も小さく、自分が死ぬなどまだまだ考えられない年齢だったかもしれない。だが、彼は亡くなってしまった。亡くなってしまったからにはそのままにはしておけないことが山ほどある。

葬儀社への連絡、兄の元妻への連絡、児童相談所への連絡、父方の叔母への連絡、兄が住んでいたアパートの片付け(半分ゴミ屋敷のようになっていた)、児童手当・児童扶養手当関連の手続き、片付けで発生した大量のゴミの運搬……ちょっと抜粋しただけでも気が遠くなるような道のりだ。実務に当たった村井と兄の元妻の苦労は如何ばかりだったか。ゴミ処理施設の奈落に落ちていく兄の荷物を見ながら、人ひとりの死はこうして周りの人の働きによって完成されていくんだなと思う。

家族であるからには、悪い思い出もあれば良い思い出もある。優しい人は、その「良い思い出」にしばしば苦しめられることになる。いい人ではないが悪い人でもない、という人間は優しい心根の人間を縛り続ける。

今まで一度も兄を理解できたことはなかったし、徹底的に避けて暮らしてきた。それなのに、兄が必死に生きていた痕跡が、至る所に現れては私の心を苛んだ。こんなことになるのなら、あの人に優しい言葉をかけていればよかった。

兄は、息子のためにいい父親であろうとした。就職活動もしていた。生きていれば警備員として働く予定だった。けれど、村井をアパートの保証人にして家賃を滞納したことも、母の葬儀が終わってお金をせびったことも、事実として消えることはない。複雑な思いが読み手をも支配していく。