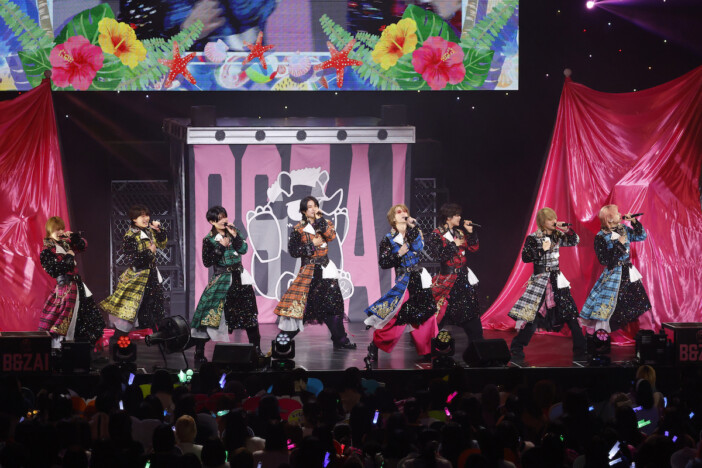

Travis Japan 宮近海斗が真ん中に立つと生まれるまとまり “センター兼リーダー”としての求心力

2024年夏、突如始まった地上波ダンスバトルエンターテインメントショー『R4 STREET DANCE』(フジテレビ系、以下『R4SD』)。グループとしてもダンス&ボーカルシーンの最前線で活躍する、GENERATIONS 中務裕太、Travis Japan 宮近海斗、DXTEEN 谷口太一、MAZZEL RANの4名がRep.(代表者)となり、日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」所属のDリーガーたちとともにクルー(チーム)を結成してダンスで戦う新感覚のプロジェクトだ。音楽特番のダンス企画等でもグループ同士のダンスでの交流が盛んな昨今、ダンサーとして活躍していたメンバーがアーティストになる例も多く、ダンス&ボーカルシーンにおけるダンスレベルは日増しに底上げされている。今やアーティストやダンサー・パフォーマーの肩書き関係なく、ダンスを愛する全ての者が日本のダンスシーンを熱狂させているのだ。

10月21日に1stシーズン最終回を迎えた本番組では、多忙なメンバー同士が極限の時間内でハイレベルなダンスショーを作り上げる過程で、Rep.を務めた4名それぞれのリーダー・パフォーマーとしての手腕が輝いた。そこで本稿では、見事シーズン優勝に輝いた「宮近クルー」のRep.である宮近を中心に、Rep.たちのリーダーシップとパフォーマーとしての求心力を掘り下げ、3カ月にわたって放送された『R4SD』を振り返っていきたい。

宮近クルーは、“チーム太陽”の愛称の通り、シーズンを通して、見る者誰しもを笑顔にするような明るい人間性が生むチームワークがひときわ輝いたクルーだった。本番組では基本、ショーを作り上げる過程で全員揃って練習できる日がラウンドごとに1日しか与えられない。多忙なメンバーたちがスケジュールを調整するのも難しく、人員が一部欠けた状態でミーティングや練習を行う日も少なくはなかったようだ。

こうした過酷な環境下でも宮近が作るチームが特に光っていた理由は、多彩なジャンルのメンバーをまとめ、個々の強みを活かしながら作品を作り上げていたこと、どのショーケースにおいても「ダンスって楽しい!」という“ワクワク感”を失わず持ち、表現し続けていたことにあるだろうと思う。リーダーの役割を担うRep.でありながらも、フラットにメンバーと横一列で歩き作り上げた作品に対して、Round2の「クルー対抗1on1ダンスバトル」で審査員を務めたs**t kingz kazukiは「誰がそのジャンルのプロなのか一瞬わからなくなる時間がある」と称賛した。「1on1ダンスバトル」でも勝利を果たすほど強いダンスの個性が揃っても1つの作品として成立させられた要因は、それを束ねるものの力量と「この人に着いていきたい」と思わせる人間性にほかならない。一方、小道具として誘導棒をチョイスして臨んだRound4では、本番前に「小道具も光るんですけど、僕たちも光り輝くので!」との一言でフロアを沸かせたことで、観客だけでなくそれを聞いたメンバーの表情が緩んだのが印象的だった。締めるところは締めつつ、ふいに場を和ませることができるのも彼の自然体のスキルであり、Travis Japanを飛び出してもなお、誰も置いていかないリーダーシップは健在だ。

宮近とはSTARTO ENTERTAINMENTのダンスパフォーマンス専用YouTubeチャンネル『+81 DANCE STUDIO』でTravis Japanへの振付提供をしたことを機に親交が始まったというSPダンサー・ATSUSHIを迎えて臨んだRound5の「2on2ルーティンバトル」では、ルーティン作成中、ATSUSHIの「飛びシャチ(ハウスダンスで用いられるアクロバティックなフロア技)できる?」の声に「Travis Japanはあんまりやらないです」と言いつつもサラッとこなし、パフォーマンススキルの高さを見せた。このように、番組ではこれまでファンしか知らなかった宮近のリーダー/パフォーマーとしての一面も知ることができた。彼が率いる“太陽チーム”が「宮近クルーで始まり宮近クルーで終わる!」と意気込み、集大成として“祭り”をテーマに構成された椎名林檎の「長く短い祭」は、まさに長いようで短い『R4SD』という祭りをぶち上げる――そんな気合いを込めて披露された。苦楽をともにしながら、こうして本プロジェクトのシーズン1を全力で駆け抜けた宮近クルーは、見事チャンピオンとして『R4SD』の歴史にその名を刻んだのである。

こういった宮近の求心力は当然Travis Japanでも発揮されている。彼はメンバーの吉澤閑也や七五三掛龍也とともにTravis Japanの“振り付け三銃士”としても知られ、事務所内でも屈指のダンスの実力を誇る人物だ。グループではリーダーとセンターを兼任している存在でもあるが、重圧が2倍以上にもなるであろうその両軸においてともに要の役割を担っていることについて、彼はデビュー当時のインタビューで「リーダーやセンターといった肩書きは、努力を続けた結果、あとからついてくるものだと思うんです」(※1)と語っていた。見えない糸のような引力で仲間をぐいぐいと引っ張っていきつつ、「俺についてこい!」と背中で語るような頼もしいリーダー像や、彼が中心に立つだけでステージが一気に引き締まり、パフォーマンスに生き物のような1つのまとまりが生まれる不思議な存在感を見れば、その言葉の意味は歴然ではないだろうか。