KALMA、真っ直ぐなサウンドで歌う周囲への愛 ロックバンドとしての原点と熱量が込められた“転機の1作”を語る

11月9日リリースのKALMAの新作『NO BORDER』。この8曲入りのミニアルバムは、KALMAにとって新たな出発点、あるいは基準点となるような作品だ。全曲アナログレコーディングで作られた今作には、確かにKALMAがライブハウスで出している熱気や勢いや温かさのようなものがそのまま封じ込められている。その意味でもまさしく原点回帰だが、それ以上に重要なのは、フロントマン 畑山悠月(Vo/Gt)の書く歌詞が、はっきりと自分が歌うべきテーマを見据えて、そこにまっすぐに向かっているところだ。

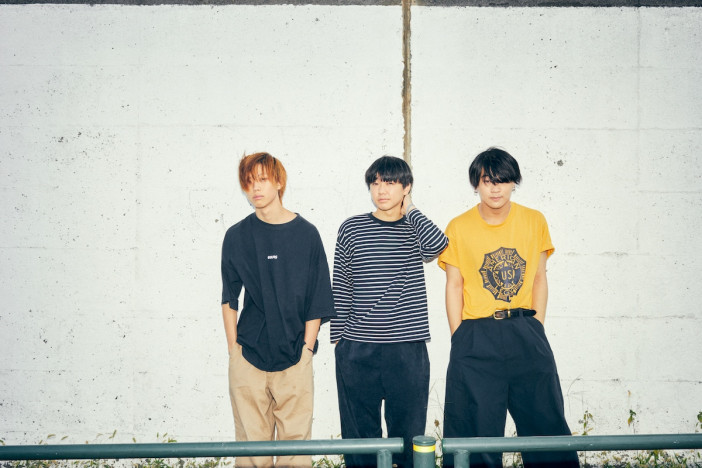

そのテーマとは、一言でいえば「愛」。恋愛や音楽、KALMAを聴いてくれるファンに対する愛情はもちろん、自分自身や自分を育ててくれた街に対する思いまで、今作の畑山はすベてに向けてストレートに愛を歌う。まっすぐに気持ちを明かす言葉をまっすぐなメロディにのせて、まっすぐなバンドサウンドとともに届ける。その正直さがとても気持ちいい。KALMAにとって大きな転機となりそうな今作がどのようにできていったのか、メンバー3人に語ってもらった。(小川智宏)

「これを聴いてKALMAの印象が変わる人がめちゃくちゃいると思う」

ーー今年の夏はフェスにもいくつか出ていましたが、フェスでのライブはどうでした?

畑山悠月(以下、畑山):いいライブができた日のほうが多かったですね。フェス以外も含めて、今年のゴールデンウィークくらいから本当にわかりやすく変わったんです。劇的にライブがよくなったんですよ。お客さんの反応もさらによくなったと感じてて。

斉藤陸斗(以下、斉藤):自分たちの対バンツアーとかもやってたし、今年は本当にライブをたくさんやっていて。それがいい方向に行って自信に繋がったんだろうなって感じます。

金田竜也(以下、金田):去年も人一倍ライブをやったと思うんですけど、今年は本当にめちゃくちゃやったんで。その経験もありつつ、終わったあとに満足感があるようなライブが多かったです。

畑山:今までいいライブって何なんだろうっていうのがずっとわからなかったんです。フェスとか大きいステージにも立たせてもらったけど、ただ自分が楽しくて、ただ「幸せです」ってみんなに言うだけだった。だけど、僕たちは幸せをもらってばっかりだなって気づいたというか。音楽が好きだからバンドを始めて、やっていく上でいろんな人と出会って、大きいステージに立てるようになって。それは本当に幸せなことだし、みんなに「ありがとう」だなって。その気持ちはずっとあるけど、最近はそれを口にするようになった。だからライブでめっちゃ言いますね。

斉藤:うん。

畑山:必要以上に「ありがとう」って言っちゃう(笑)。本当にみんなのおかげで立ててるって思うし、今までは「幸せです、最高、気持ちいい、ありがとう!」だったけど、最近は「みんなも幸せ? 楽しい?」って聞くようになったし、それにみんながうなずいてくれたりとかして。前はお客さんとちゃんとキャッチボールできてなかったからわからなかったけど、最近はお客さんの顔も見えるし、ちゃんと曲も届いてるって思う。いいライブってこういうことなんだろうなって気づきましたね。

ーーそれはバンド側の変化もあるし、お客さん側の変化もあるんでしょうね。今回の『NO BORDER』というミニアルバムもまさにそういうことを歌っている感じがする。

畑山:そうですね。確かにかなり寄り添った曲が多いかも。全部歌詞が寄り添ってるなっていう気はしてます。なんか、自分は1人じゃないんだなって思ったんです。曲を作っている僕だけがいいと思うんじゃなくて、メンバーもそうだし、スタッフもそうだし、お客さんにも全員にいいと思ってもらいたいっていう、ちょっと欲張りな気持ちが今年に入って芽生えたので。それがライブにも出ていたのかもしれないです。それがあったからこそ、このミニアルバムができたんだと思いますね。

ーー今作は全曲アナログ録音なんですが、これは何がきっかけだったんですか?

畑山:最初に「やろう」って言ってくれたのはディレクターの人だったんですけど、その前から僕らがやりたいことを伝えていたんですよ。

ーーその「やりたいこと」というのは?

畑山:なんだろう、KALMAが最初、高校生のときに出した全国流通盤のミニアルバム(『イノセント・デイズ』)はすごく荒々しくて、その荒々しさがいいみたいなアルバムだったと思うんです。でも最近は、あのときの初期衝動をちょっと忘れてたなって。メジャーデビューさせてもらって、いい経験を積んできて、いいレコーディングスタジオで何回もレコーディングさせてもらって。もちろん音はめちゃくちゃいいと思うし、求めることは全部できるような、何でも夢がかなうようなレコーディングだと思うんですけど……前作の『ミレニアム・ヒーロー』もそうやって録ったんですけど、なんか逆にきれいすぎる気がして。それで録り方を変えたい、ライブっぽく録りたいって伝えたんです。そしたら今回やっていただいた川口聡さんというエンジニアの方を紹介してくれて。そこから始まりましたね。

ーー初期衝動感というか、生感というか、そういうものを取り戻そうとしていた、と。

斉藤:僕らの世代って、すごくテクニックのあるバンドや、切ないラブソングが主流なのかなっていうイメージがあって。でも高校生のときに観てきたライブって、胸がぐわーって熱くなって、自分もやりてえって思うようなものだったので。そういうのをやりたかった。今こういうアルバムがあると、周りからもちょっと異質に見られるんだろうなと思うし、そういう意味では「KALMAってこういうバンドなんだ」っていうのを示せるアルバムにもなるだろうし。アナログテープなのでノイズも入ってたりするし、(細かい修正ができないから)よく聴いたらちゃんと弾けてないところもあると思うんです。でもそれがいい味になっているし、すごく満足していますね。

畑山:僕らはずっと同じスタンスを続けていて、周りが変化していってるのかなと思うんですけど。そこに合わせに行くつもりはないし、その必要もない。逆に僕らがまたロックバンドブームを巻き起こせるぐらいじゃないとダメだと思うんです。これを聴いて、真似するバンドとかが出てきてくれたら嬉しいなって感じです。

金田:うん。今までいろんな曲を作ってきた中で、いろいろ積極的に取り入れたり、たくさん考えながらやってきたつもりだったんですけど、今回のミニアルバムを作るにあたって「これが一番KALMAらしいんだな」って思いました。これまでやってきた曲たち、全部いい曲なんですけど、どこかちょっと背伸びしてる部分があったりもしたし。このまっすぐなところは、自分らの一番いい部分だと思う。

ーーということは今作はKALMAにとってかなりの転換点、転機になるような作品ですね。

畑山:本当にそうです。これを聴いてKALMAの印象が変わる人がめちゃくちゃいると思う。最近のライブもそうで、「めっちゃ印象違った」とか「変わった」とか言ってくれる人が多くて。だからこそ、このミニアルバムもより多くの人に聴いてもらえたら嬉しいですね。

レコーディングも選曲も“ライブ基準”の1枚に

ーー去年はフルアルバムを出して、いろいろなタイアップもやって、KALMAの名前と音楽を広げていくフェーズだったじゃないですか。新しいことに挑戦して、より多くの人に届くような形を作っていく時期だったと思うんです。そこをもう1回引き戻すというか、その方が届くんじゃないかっていうことですよね。

畑山:そうですね。もう1回ちゃんと地盤を作りたいなって。メジャーデビューして、いろんなタイアップもあったりとかして、実際それによってすごくいい曲もできました。一方で思うように届かなかった人もいたりして、それがすごく悔しくて。正直、メジャーデビューしたり、タイアップをやれば広まるんだろうなと勝手に思ってたんですけど、そんなことはなくて。それはたぶん、KALMAとしての地盤がまだまだ足りないからだなって思ったんです。もっともっと地盤を固めた上で、もし良いお話がいただけた時にドカーンと花火が上がればいい。そのためにここから初心に帰ってイチからストーリーを築いていきたいなって。

ーーでも今作は、音的にそれこそ『イノセント・デイズ』の頃に回帰しているのかもしれないけど、メロディとかアレンジのセンスは明らかに違いますよね。

畑山:曲は格段によくなってると思います。だからいいバランスでやりたかったことを再現できたなって。一発録りではあるけど、レコーディングの前にリハスタでたくさんプリプロしたんです。1曲1曲に対して、今まで以上にちゃんと時間を費やして。「隣」「ボーダー」「ペーパーバック」「マイシティ」とかは、今年の3月くらいからちょっとずつライブでやったりしてたんですよ。やってみてわかることもあるから、そこからアレンジも何回もして、結果的にレコーディングしたのが5月から8月にかけて。だから1曲に3カ月ぐらいかけてるんです。

金田:その分レコーディングは本当にライブみたいにやれたので、「楽しい」が勝ったというか。自分のレコーディングが終わったときに「もう終わっちゃったんだ」ぐらいの感覚で。もちろんミスはしないように心がけてたんですけど、どっちかというと楽しく、爽快に叩いてました。

斉藤:ベースで言うと、あまりフレーズを決め込まないで、テンションのまま即興でやったりもしたし。だから、感覚的には本当にライブですね。やっぱりライブでもテンションが上がったら普段やらないこととかやっちゃったりするじゃないですか。それがいい感じにマッチしたなって。自分たちにはこのやり方が合ってるんだなとすごく思いました。

ーー確かにKALMAのライブで感じるムードがそのまま音源になっていますよね。ちなみに8曲っていうのは厳選した結果なんですか?

畑山:どの曲を入れるか選ぶ基準もライブだった気がします。今のKALMAがライブで表現できるかどうか。入れなかった曲もすごくいい曲なんですけど、バンドでやるのはまだちょっと難しいかなと思ったりした曲もありました。弾き語り1本で録ったデモをみんなに送ったんですけど、それは弾き語りだからこそのチープさみたいなもので成立していたところがあって。それを今後どうやっていくかはわからないけど、まだ早いと思っちゃった。あとそれもラブソングなんで、今回は「優しい嘘」の方が好きだったし、バンドサウンドにできると思ったからこっちを選びました。

ーーその「優しい嘘」はまさにストレートなラブソングなんですけど、大きな意味ではここに入っている8曲、全部ラブソングだなと思ったんですよね。

畑山:そうですね。だからラブソング自体は初めてではないけど、「優しい嘘」はそういう意味では初めてといえるくらい、くどいかもしれないですね。〈君が好き〉って最後しか言ってなくて、ずっと疑ってる歌なので。疑って、君に愛してもらえるようになるにはどうしたらいいんだろうみたいな、すごく不安な部分を書いている歌なんです。

ーーまさに〈今日も愛してもらえますように〉っていうことをずっと言っている歌なんですけど、そういう気持ちはずっと自分の中にあったもの?

畑山:めちゃくちゃありますね。自分が相手を好きっていうより、相手に好きでいてもらうためにどうしたらいいかな、みたいな。恋愛だけじゃなくてライブに来てくれるお客さんとの関係性もそうだけど、自信がないから「好き」って言われても疑っちゃう。疑っちゃうっていうのは「他に好きな人いるよね」とかそういうことじゃなくて、「こんな俺のどこが好きなの?」っていう。冒頭の〈もうなにがほんとでどれが嘘か わからなくなるけど〉っていうのも、自分に自信があれば考えすぎないと思うし。