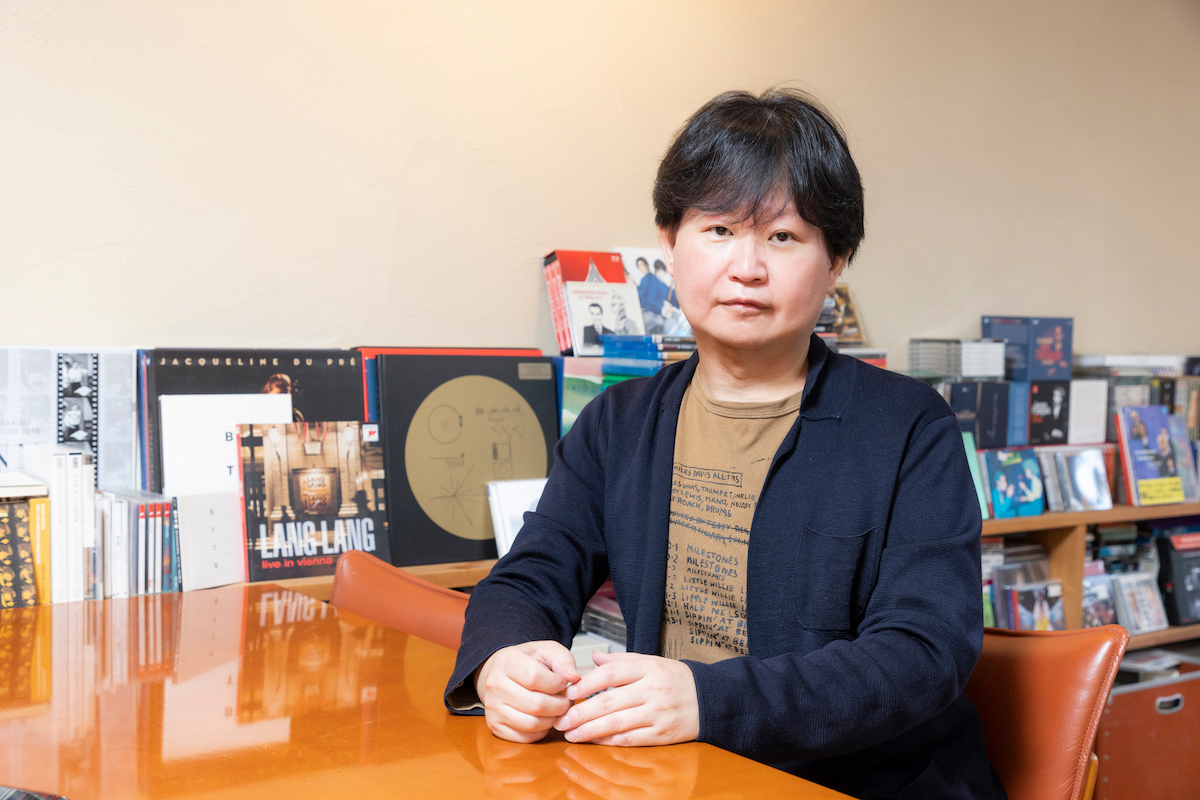

鈴木則孝氏に聞く、角野隼斗/かてぃんとの出会い 自身のキャリア、ジャンルを超えて広がるピアノシーンの今も

ここ数年、ハラミちゃん、よみぃ、けいちゃんらのYouTuber、クラシックでは『ショパンコンクール』での日本人の活躍などを受けて、日本のピアニスト人気は「ピアノシーン」と言えるほどに定着した。その中でも角野隼斗/かてぃんは、ピアニストとして複数の軸足を持つ表現者として多くの注目を集める存在に。昨年は『ショパンコンクール』、YouTube活動、メディア出演、全国ツアーなど精力的に動き、今年は『FUJI ROCK FESTIVAL』にも初出演。ポーランド国立放送交響楽団との全11公演のツアーの演奏を収録した作品も発売予定だ。

ジャンルなどの垣根を超えて自由に音楽活動を行う角野のマネージャー/ エージェントである鈴木則孝氏に、現在の角野のブレイク/広がりを通して感じていることや手応えを、これまでプロデュースしてきた様々な作品と、ピアノシーンとのつながりを踏まえて聞いた。(編集部)

「クラシックとそれ以外」といった二極化にならない思考性

ーー鈴木さんのこれまでのキャリアと、手がけてきた作品について聞かせてください。

鈴木則孝(以下、鈴木):1989年にCBSソニー(現ソニー・ミュージックエンタテインメント/SME)に入社して、最初は通販の部署に配属されました。その後、営業部を皮切りに販促、制作、音楽配信立ち上げに携わるなどもしましたが、制作部門が長いですね。

ーーずっとクラシック一本というわけではなかったんですね。

鈴木:僕は音大出身でもなく、楽器も趣味程度の人間ですが、特にそういったアカデミックな背景がなくても、リスナーとしてクラシック音楽はかなり好きでした。当時そういう人がクラシックの制作をやるというのは珍しかったと思います。洋楽、J-POP、朗読や落語の制作も手掛けました。

ーー鈴木さんがクラシックを好きになったきっかけはどういうものだったのでしょうか。

鈴木:父が好きだった影響か、子供の時はまずラジカセで聴くのが日常的でした。東京文化会館での都民コンサートなどでオーケストラのすごさを体感して、純粋にかっこいい音楽だと思っていて。そういった音楽体験が今思えばレコード会社を志望した理由かもしれないですね。

ーー仕事として初めて手がけたクラシックセクションでの作品はどんなタイトルでしょうか?

鈴木:2000年頃にクラシック関連の部門に異動しまして、クラシック音楽はもちろん、今も続く、コンピレーションアルバム『image』シリーズの最初の企画に加わりました。当時ヒーリングミュージックのブーム前夜で、その背景となるインストゥルメンタル作品のCM、映画、ドラマ使用曲が多く見出されました。収録曲はいわゆる誰でも知っているクラシックやクロスオーバーの名曲です。この企画、作品の立ち上げは、僕の中で「クラシックとそれ以外」といった二極化にならない思考性に影響していると思います。

ーー『image』シリーズには、「エトピリカ」(『情熱大陸』エンディングテーマ/葉加瀬太郎)、「黄昏のワルツ」(『にんげんドキュメント」』テーマ/加古隆)、「リベルタンゴ」(ヨーヨー・マ)、「TAKUMI/匠」(松谷卓)など、TV番組やCMの人気曲が多く収録されましたね。

鈴木:そうですね、いわゆるクラシックじゃなく(笑)。加古隆さんのA&Rも担当しましたが、この時に、ピアノは平易なメロディですら深い感動で伝えることができるんだと感銘を受けたことを覚えています。加古さんの背景はとてもアカデミックで、現代音楽の作曲家 オリヴィエ・メシアンにクラシックを師事し、<ECMレコード>からフリー・ジャズでデビューし、一周してシンプルに美しく聴かせる方向に向かった人。それは色々なことを学んだ背景があるからだと教わりました。今の時代の角野隼斗さんのスタイルにも通じるものを感じるんです。

ーークラシックとポップスを行き来するというところも共通していますね。

鈴木:角野さんはクラシックの真ん中を突き進みながら、並行してポップスのメロディをアレンジする。これにはとにかく、音楽を理解してかつ「弾ける」ことが大事で、クラシックをきちんと演奏できることはポップスにも生き、ポップスで得たものがまた循環していくというサステナブルなことが起きている。加古さんの経緯に近しいものを感じていたかもしれません。

ーー今の仕事につながる「原点」を感じていたと。

鈴木:はい。ジャンルの存在は十分理解した上で捉われないというか。シンプルに「ピアノ音楽」という意味で『image』に携わったことはとても大きかったかな。余談ですが最新盤の『image 22』には角野さんの音源も入っていますよ(ピアノ・ソナタ第0番「奏鳴」)。

ーー制作から離れて音楽配信サイト『mora』の立ち上げにも関わられていたとか?

鈴木:一度制作部を離れ、立ち上げ直後にサイト編成に携わっていました。音楽配信の黎明期だったので、今ほどジャンル分けなどが確立されていなかった。時勢のトピックスを反映したり、トップページの構成を考えた経験はシーンをマーケティングする意味で勉強になったし、他社の音源を色々と扱ったことも後に生きていますね。好きだったので特にクラシックに注力していました。当時の<EMI Records>や<ユニバーサル ミュージック>はもちろん、坂本龍一さんなど、<ワーナーミュージック>へのアプローチも刺激的でした。

考えたのはクラシックの「良い曲」を「良い演奏」でわかりやすく届けること

ーーその貴重な経験を経た後のキャリアは?

鈴木:2008年に再び制作部に戻り、<エピックレコード>で『のだめカンタービレ』のプロジェクトに参加します。これはクラシックセクションではなく邦楽セクションからスタートしているところが面白く、クラシックの仕事をクラシック専門ではない人が手がけることでこれまでにない広がりを見せることがある、という良い例だと思います。

ーー『のだめ』の仕事で印象的だったことを教えてください。

鈴木:『のだめ』は純粋にクラシック音楽をテーマにした作品なので、「良い曲」を「良い演奏」でどうわかりやすく届けるか、という点を常に考えていました。実写/アニメとも『巴里篇』(2008年)と実写映画『のだめカンタービレ 最終楽章』前編&後編(2009年、2010年)の作品音楽プロデュースと制作を担当しました。

ーー映画『のだめカンタービレ最終楽章』にはピアニストのラン・ランがのだめのピアノを演奏していますね。

鈴木:進化していくのだめの演奏に合う人という課題から、世界レベルのピアニストでなくてはいけなかった。すぐにラン・ランが適役だと思い、当時SME所属ではなかったもののオファーに動きました。彼が原作を知っていたこともあり、『のだめ』ならば、とご協力いただきましたが、一番は来日公演に行き、その日に了解を取りつけたオファーの熱量だったかなと。当時彼が所属していた<ユニバーサル ミュージック>にも大変感謝しています。

ーーラン・ランとのレコーディングはいかがでしたか。

鈴木:本来クラシックのルールからすると難しいリクエストも多々しましたが、作品の演出上必要であれば、と応えてくれました。こういった交渉ができたのも、自分がクラシック専門家ではなかったことが大きいかもしれません。ショパンの「ピアノ協奏曲第1番」も録音しました。指揮は飯森範親さん。映画に登場しないため録音予定になかった2楽章を、「せっかくだから録ろう!」とラン・ランが言い出して急遽録ったことを思い出します。今年角野さんと同曲を10年ぶりに録音したのも縁を感じますね。

ーークラシックはこういうものと決めつけない考え方が『のだめ』のようなプロジェクトを良い方向に導いた。

鈴木:そうですね。『のだめ』という作品を通じて、人の心象風景とピアノ音楽というものがいかにマッチするか……ということをそこかしこで感じました。ドラマ・映画では楽曲のタイトルがどうこうという次元を超えて、クラシックが「良い音楽」として視聴者の心に届いたのではないかと思います。

ーー『のだめ』は今年で連載開始から20周年になります。

鈴木:10月には『のだめクラシックコンサート』が開催され、28日には角野さんも出演します(本インタビューの収録は9月上旬)。『のだめ』ではマングースのキャラクターがピアニカを吹いているシーンが有名ですよね。角野さんもコンサートのレパートリーとして同曲をピアニカを用いて演奏しています。いつの時代もアプローチや見せ方次第で、クラシック音楽は輝くということを感じるエピソードです。この一致には驚きでした。