80’s~90’sカルチャーリバイバルはなぜ進むのか コンピ盤『FM STATION 8090』から感じ取る“あの頃”の音楽と“今”の相性

音楽、ファッション、メイクなど、様々な分野で巻き起こっている80’s〜90’sカルチャーのリバイバル。特に音楽においては、シティポップの世界的な流行を中心に、大きなムーブメントとなっている。

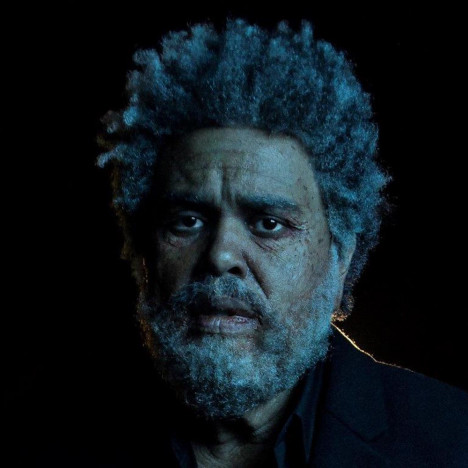

きっかけの一つは、竹内まりや「Plastic Love」、松原みき「真夜中のドア〜Stay With Me」の世界的なヒット。さらに80年代の音楽のテイストを色濃く反映させたヴェイパーウェイヴやフューチャーファンクの流行があり、The Weekndが亜蘭知子の1983年の楽曲「Midnight Pretenders」を引用した「Out Of Time」を制作、現代ジャズの最重要アーティストの一人・サンダーキャットが80年代の日本のフュージョンからの影響を公言するなど、同時多発的に80’s〜90’sの再評価が進んだ。

そのムーブメントは寄せては返す波のように日本の若者にも波及。今や音楽シーン最大のプラットフォームであり、ヒット曲の発信地であるTikTokでは「ギザギザハートの子守唄」(チェッカーズ)、「ロマンスの神様」(広瀬香美)、「世界中の誰よりきっと」(中山美穂&WANDS)、「タイミング〜Timing〜」(ブラックビスケッツ)といった昭和〜平成のヒット曲を使った動画が大量にアップされている。筆者は音楽ライターとして10代後半〜20代前半のアーティストに取材する機会もあるが、ここ数年、好きなアーティストとして中森明菜や山口百恵といった名前が挙がることも増えている。

音楽だけではなく、たとえば“写ルンです”やフィルムカメラがヒットしたり、古い喫茶店や映画館など、レトロなグッズや店を好む傾向も高まっている。その背景にあるのは、体温が感じられるリアルなものへの憧憬、不完全なものへの希求だろう。スマホで写真を撮ればいくらでも補正できるし、“他者に見せたい自分”を演出できる。一方、アナログの写真はその場で確認することも、現像された写真を加工することもできず、“そのまま”写ってしまう。その生々しさが、物心ついたときからキレイに完成されたものに囲まれて育った世代の心を捉えているのだと思う。

80年代をティーンエイジャーとして過ごした筆者としては、「なぜそんな古いものが好きなのか」とちょっとした違和感があったが、若者の“Tシャツイン”に見慣れた頃から、あまり気にならなくなった。当たり前だが、彼女たち、彼らは過去を懐かしんでいるのではなく、ただ単に“いい感じだから”聴いたり見たり使ったり着こなしているだけなのだ。そう考えると80〜90年代のリバイバルは一時の流行ではなく、トラップ(ヒップホップ)、シューゲイザー(ロック)と同じように定番になりつつあるのだろう。