石井恵梨子の「ライブを見る、読む、考える」 第1回:Droog

Droogは自分の足でロックンロールの原点に立ったーー石井恵梨子のライブ批評連載スタート

ライブレポートがつまらない。そう感じるようになって随分経ちます。セットリスト通りに状況報告して、MCはそのまま丸写し。テレビのテロップかと呆れます。ひとつのライブにあった感動的な景色は、どこから生まれ、そのアーティストの何を物語っているのか。ライブ好きな音楽ライターとしては、そういう奥底や裏側までを読みたいし語りたいと思う。そんな気持ちから新連載が始まります。

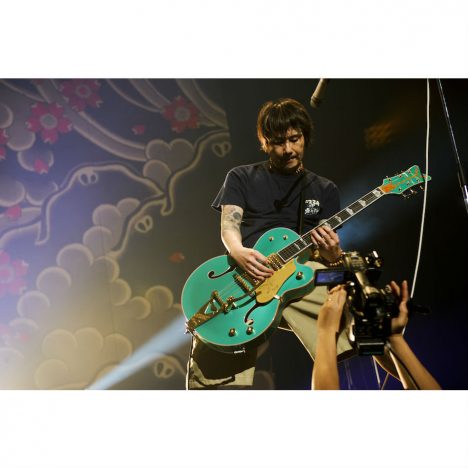

8月13日、下北沢Club QueでDroog(ドルーグ)を見た。白シャツのカタヤマヒロキ(ボーカル)以外はみんなラフなTシャツ姿。これだけで、おや、と思う。

初めて見たのは5年前だ。SEのサイレンが轟いた瞬間、スピーカーの上では赤色灯が回転し、会場が物々しい雰囲気に包まれる。ステージに現れる4人はド派手なシャツで胸元をはだけさせたり、時には黒装束、または原色のスーツ姿だったりして、「これから始まるのは非日常の、タダゴトではない何かですよ」というメッセージはビンビン伝わってきた。サイレンに赤色灯という演出ひとつを取ってみても、昔のバンド映像を相当研究したはずである。

大分県別府市のドルーグは、ことパンクに関しては英才教育を受けてきた少年たちが結成したバンドだった。きっかけは中学教師(!)。生徒数名にピストルズを聴かせ、なんじゃこりゃと興奮する態度に我が意を得たのだろう。同時にグリーン・デイも聴かせて「どっちがいいと思う?」と尋ねたそうだ。明らかに誘導尋問のパンク入門だが、その門を14歳の彼らはまっすぐに開けた。すぐさまダムドやラモーンズを掘り下げ、ストーンズにザ・フー、グラムやハノイ・ロックスなども知り、初期のマッドカプセルマーケッツやブルーハーツの歌詞にヤラれてきた日々。まさに健康優良不良少年のできあがりだ。

2011年にはメジャーデビュー。ストゥージズ直系の重たいエイトビートと、遠藤ミチロウのごとくに扇情的な歌詞を叫ぶカタヤマのボーカルは、「90年代生まれの若者たちが何故?」という驚きをもって歓迎された。その意味ではオカモトズや黒猫チェルシーの登場と似ていたかもしれない。だが純正パンク育ちのドルーグは、オカモトズほどの引き出しを持たないがゆえに「続き」が見えづらかった。破壊的な衝動。狂犬のような咆哮。本能を解放する爆音。そのどれもが頭を真っ白にさせてくれるけれど、具体的な物語はほとんどない。いわば「死ね!」と「愛してくれ!」という極論だけが叩きつけられるだけ。当時はカタヤマ自身も「俺はそれだけを言い続けたい」と語っていたし、まぁそういう若手がいてもいいじゃないかと私も考えていた。2013年までは。