石井恵梨子の「ライブを見る、読む、考える」 第1回:Droog

Droogは自分の足でロックンロールの原点に立ったーー石井恵梨子のライブ批評連載スタート

3年後。久々に見たライブは、新作のタイトルナンバーである「命題」から始まった。ダーティに暴走するこの曲は、笑えるくらいストレートな歌詞が印象的だ。ロックバンドが売れず、もはや必要とされてもいない現状を自嘲的に語りながら、〈でも「ロック」がいいんだ 「バンド」がいいんだ 「ライブ」がいいんだ やめられない〉と宣言する。もちろんこの歌を作る背景には、なぜ自分たちがロックバンドを続けているのかという煩悶があったはず。それまでの大手事務所を離れ、昨年には自主レーベルを立ち上げたのだから、そういうことをシリアスに考える時期が続いたことは想像に難くない。遊びの時間は終わったのだ。が、辿り着いた答えは、たぶんものすごく単純。「楽しいから」以外になかったのではないか。

一曲目の〈やめられなーい!〉を叫び終えたあと、カタヤマは「…たっのし」と小さく呟いていた。ほとんど無意識に出てきた言葉。ステージで爆音を鳴らすのが気持ちいい、思っていること全部を歌にすることが楽しくて仕方ないという感覚を、今、彼らは清々しく噛みしめているのだろう。極論で人々を挑発する時代が終わり、まずは自分の足でロックンロールの原点に立つ。楽観でも開き直りでもない。じゃなきゃ「命題」なんてタイトル、付けられるわけがない。

また、とにかく良かったのは同じく新曲の「TOKYO SUBMARINE」だ。こちらもパンク云々を超えた珠玉のナンバーで、荒々しい暴走の中にセンチメンタリズムやロマンティシズムを散りばめた楽曲は、かつてのルースターズやミッシェル・ガン・エレファントを彷彿とさせる。これまで「叫び」でしか表現してこなかったカタヤマが、堂々と「歌」を選択したのだ。こんな名曲が書けるバンドだったかと驚く。さらに故郷と東京を対比させながら都会暮らしを〈潜水艦〉に喩える歌詞は、暗闇の中を光りながら突き進む楽しさと、輝いているようで実は沈み続けている不気味さ、一歩外に出れば窒息するのだという恐怖を次々とすくい上げていく。こういう複雑な感情を歌えるバンドだったのか。いや、こういうロックンロールを続けると覚悟したから歌詞が変わったのか。ともかく、ドルーグは今までとはまったく新しい場所に居るのだということが十分に伝わってくるのだった。

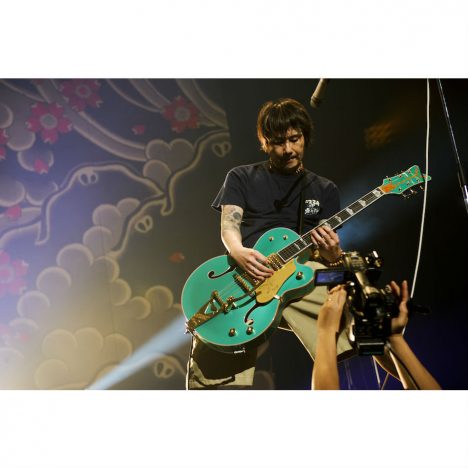

あっけらかんと乾いたロックンロールの「Loser」。ギターの荒金による鍵盤から始まるロマンティックな「夜明け前」など、新曲はどれもメロディがきちんと立っているものばかり。となると問われるのはカタヤマの表現力だが、これがなかなかどころか、ばっちりハマっているのも素敵だった。今までの狂犬的な振る舞いは何だったのかと思うくらい、不敵かつセクシーな歌いっぷり。タメ気味のビブラートも彼独自の味わいだ。元来、彼は華奢で中性的なボーカリスト。無理にガナって吠え続けるより、きちんと歌うほうが喉に合っているのかもしれない。本人は「自分の声が嫌いだった」と言うが、コンプレックスが他人から見れば美点だというのはよくある話。ライブはほぼ新曲オンリーで、ラストに代表曲的存在の「Love Song」と「Johnny&Vicious」が披露されたが、今となれば、新曲の色合いが断然いい。モノクロに縛られていた旧譜のほうが無理をしていたのかと感じられるほどに。

衝動や破壊的欲求をぶちまけて花火のように散っていく美しさは確かにある。一度パンクにハマればそこに憧れて生き急ごうとする心理もよくわかる。だが、ドルーグは続けることを選択した。だからこういう音になり、具体的な意思表明をする必要があったのだろう。数々の喪失をはっきりと歌にした3年ぶりの3rdアルバム『命題』を聴きながら、改めて思う。バンドを続けていくって、ロックをやり続けていくって、こういうことだ。

■石井恵梨子

1977年石川県生まれ。投稿をきっかけに、97年より音楽雑誌に執筆活動を開始。パンク/ラウドロックを好む傍ら、ヒットチャート観察も趣味。現在「音楽と人」「SPA!」などに寄稿。