ヒロ・ムライがヴィム・ヴェンダース&役所広司と対話 『PERFECT DAYS』LAプレミアレポ

第96回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされている『PERFECT DAYS』が、2月7日に北米でも公開となり、ロサンゼルスでプレミア上映会が行われた。北米ではテルライド映画祭やトロント映画祭、12月にニューヨークで限定公開されていたが、5月のカンヌ映画祭以降聞こえてくる好評に、ロサンゼルスでの劇場公開を心待ちにしていた観客も多い。『PERFECT DAYS』の公開に合わせ、名画座のアメリカン・シネマテークでは1月からヴィム・ヴェンダース監督のレトロスペクティヴ上映、そして黒沢清監督の『CURE』(1997年)の上映と役所広司のトークも行われていた。

LAプレミアにはヴィム・ヴェンダース監督、主演の役所広司、脚本の高崎卓馬が登壇し、上映後のQ&Aではヒロ・ムライがモデレーターを務めた。1月に行われた特別上映でのモデレーターはウィレム・デフォーだったが、ジャパン・ハウス・ロサンゼルスが開催したこのプレミアでは、日系クリエイターのヒロ・ムライがヴェンダース監督に話を聞くという、とても稀少な機会となった。11月以降のアワードシーズンに行われる上映会に付随するQ&Aは意外性のあるマッチングが流行りで、『オッペンハイマー』のモデレーターは『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞を制覇したばかりのダニエルズ、『哀れなるものたち』では作家で映画監督のミランダ・ジュライ、『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』はマーティン・スコセッシとスティーヴン・スピルバーグの対談が行われた。「あの人がこの映画をどう観たのか」が耳目を惹く起爆剤になっている。

ヒロ・ムライは、チャイルディッシュ・ガンビーノ(ドナルド・グローヴァー)の「ディス・イズ・アメリカ」でグラミー賞最優秀ミュージックビデオ賞を受賞、ドラマシリーズ『アトランタ』や『一流シェフのファミリーレストラン』(製作のみ)を手掛ける、ハリウッドの新時代を牽引するクリエイターとして知られている。ムライの最新作でドナルド・グローヴァーと日系のマヤ・アースキンが主演する『Mr. & Mrs. スミス』は、2月3日よりPrime Videoにて配信中だ。

上映後にジャパン・ハウス・ロサンゼルスのサロンで行われたレセプションにおいて、ヒロ・ムライの父で音楽家の村井邦彦と役所広司の”約40年ぶりの再会“もあった。村井邦彦は1985年の映画『タンポポ』(伊丹十三監督)の音楽監督を務め、役所広司が演じた「白服の男」とのシーンでカメオ出演している。『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』のダニエルズも『タンポポ』をお気に入りの1本に挙げ、「僕らの友達のヒロ・ムライのお父さんが音楽をやっているだけじゃなく、映画館でポテトチップスをバリバリ食べてヤクザに恫喝される役で出ている!」と薦めている。(※)

このQ&Aでは、ヴィム・ヴェンダース監督の撮影方法や役所広司の役作りなど、短いながらも聞き応えのある会話が交わされていた。ここに一部始終を再録する。

ヴィム・ヴェンダース「(役所)広司の映画は全て観ています」

ヒロ・ムライ(以下、ムライ):この映画の発端は日本のトイレ建築の短編ドキュメンタリーの企画だったと聞いていますが、どのように長編映画になったのでしょうか?

ヴィム・ヴェンダース(以下、ヴェンダース):この映画は、私が東京と建築を愛していることをご存知の彼らーー(脚本の高崎)卓馬さんと柳井康治さんの手紙から始まりました。このトイレは、東京オリンピックの際に作られたとても美しい建築物ですが、あまり人々に知られていないことが面白いと思いました。公共政策であるアート・プロジェクトの建築とクリエイティブについての短編ドキュメンタリーを作ってくれないかという依頼で、「変わったプロジェクトだな」と思ったのですが、「東京に行く理由ができた」とも思いました。特に、ロックダウンの最中に東京に行くことは、ほぼ不可能でしたから。「東京に来て、トイレを見てください」というとても嬉しい手紙でした。それらのトイレは大変素晴らしく、最も小さい建築物だと思いました。同時に、このような映画の観客が想像できず、映画を作っているという感覚がありませんでした。そこで、「もう少し大きなものにしませんか?」というようなことを言ったような気がします。史上最長の2年にも及ぶロックダウンが明けたばかりの5月に東京を訪れたとき、人々が街に戻り始めたところで、私の目には彼らの姿がとても愛おしく映りました。節度を守る、文化的な態度に見えました。共通善(個人や一部ではなく、政治社会全体に及ぼす善行)が感じられたのです。ヨーロッパにおいて、パンデミックの終焉は大惨事のようでした。私は、社会が向上すれば人々の生活も向上すると信じてきましたが、悪かったものが最悪になっていました。私が暮らすベルリンの家の前にある公園では、ロックダウンが解除された2週間後には人々がパーティを再開していました。東京の市民は真逆でした。人々は都市に敬意を払い大切に扱い、いわゆる“パーティ騒ぎ”ではなく、すべての人が参加し、安心して暮らせるパーティを開いているようでした。それは、共通善の意識があるパーティでした。とても素晴らしく、とても良いテーマのように思えました。トイレからインスピレーションを得るために東京に招かれたのですが、他のことがらに影響を受け、とても価値のある旅になりました。4つの題材を4日間ずつ撮影する代わりに、16日間の撮影期間をいただければ、物語を伝えられると思います、と言いました。それには良い脚本が必要で、自分だけでは成し遂げられないこともわかっていました。だから、私はアイデアを出したに過ぎず、ここにいる2人(役所広司と高崎卓馬)が映画を作ったと言えるでしょう。

ムライ:卓馬さん、この物語のナラティブをどのように形成しましたか? あなたは日本出身で、自分の国についての映画をドイツの映画監督と作りました。物語を発掘するプロセスにとても興味を持ちました。

高崎卓馬(以下、高崎):ヴィムと一緒に仕事をしてすごく驚いたのが、こちら側からプロットや、作りたいものを提示してそれにはめていくように物語を作るのではなく、実際に存在しているかもしれない平山という架空の人物をずっと取材するように物語を作っていたことでした。平山はフィクションの存在ですが、本当に存在するかもという前提で、彼はどこの店に行くのか、彼は何時に起きるのかなどの取材をずっと一緒にしました。そのプロセスがすごくおもしろかったです。

ヴェンダース:そして、フィクションのキャラクターをドキュメンタリーのように撮るには、卓越した俳優が必要だと気づきました。

ムライ:観察的なドキュメンタリーの趣があり、ドキュメンタリーとして作ったかのように感じられました。役所広司さんを念頭に置いて脚本を書かれたということですが、彼のどんなエッセンスを抽出し、キャラクターに反映させたのでしょうか?

ヴェンダース:誰について書くのかを明確にしてから脚本に取りかかることができたのが功を奏しました。(役所)広司とは何日か一緒に過ごしただけですが、彼の映画は全て観ています。私の家の伝統で、クリスマスには3世代の家族が集まって映画を観ます。私が作品選び担当なのですが、3世代が揃うのでうまくいかないことも多い。『Shall we ダンス?』(1996年)は、3世代の家族全員が楽しんで観ることができた珍しい作品でした。なので、彼を頼れることはわかっていました。彼はとてもおおらかな目をしています。平山は言葉少なで、目で語る男です。だから、彼の視線が大事でした。広司、そろそろあなたが話す番ですよ。

ムライ:役所広司さんへ質問しようと思っていたところでした(笑)。この平山という男は言葉をあまり発さず、彼の日常のルーティーンを追っています。セリフで語る役と比べて、どんな役作りをされたのでしょうか?

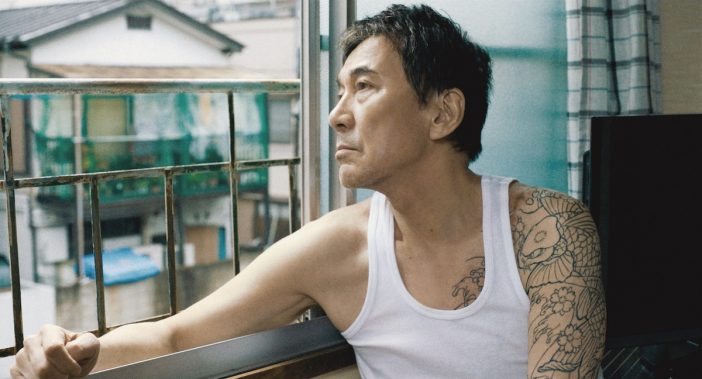

役所広司(以下、役所):この平山という役で目指すものは、日本では難しいことですが、俳優ではない、本当のトイレの清掃員の方をヴィム・ヴェンダースさんがスカウトしてキャスティングしたというふうに世界中の人から見ていただくと、僕としては本当に大成功かなと思います。それを目指していました。