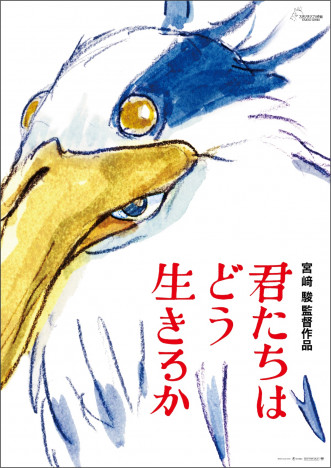

宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第2回 『魔女宅』から『もののけ姫』まで

「自然に優しいジブリなんて思い込んでいる奴を蹴飛ばしてやろうと思ったんです」(『風の帰る場所』p155)

宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第1回『ナウシカ』から『トトロ』まで

「やっぱり基本的に、ものすごくみんな真面目に『自分はどういうふうに生きていったらいいんだろう?』ってふうに子供たちが思ってる…

宮﨑駿の「転向」

1997年の『もののけ姫』は、宮﨑駿の渾身の一作であり、1984年の『風の谷のナウシカ』(以下、『ナウシカ』)のリメイク的な側面がある。筆者の理解では、宮崎映画を二つに分けるとしたら、『もののけ姫』が分水嶺になる。

宮﨑は「この映画を作った一番の理由は、日本の子供たちが『どうして生きなきゃいけないんだ』という疑問を持っていると感じたからです」(『折り返し点』p92)と語っている。では、それに対して、宮﨑はどのように答えようとして、この作品を作ったのか。

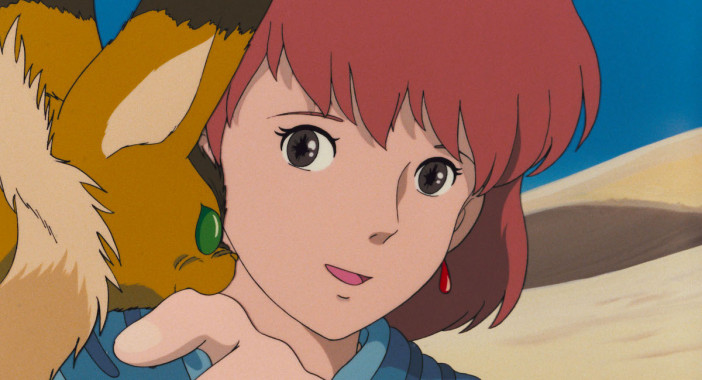

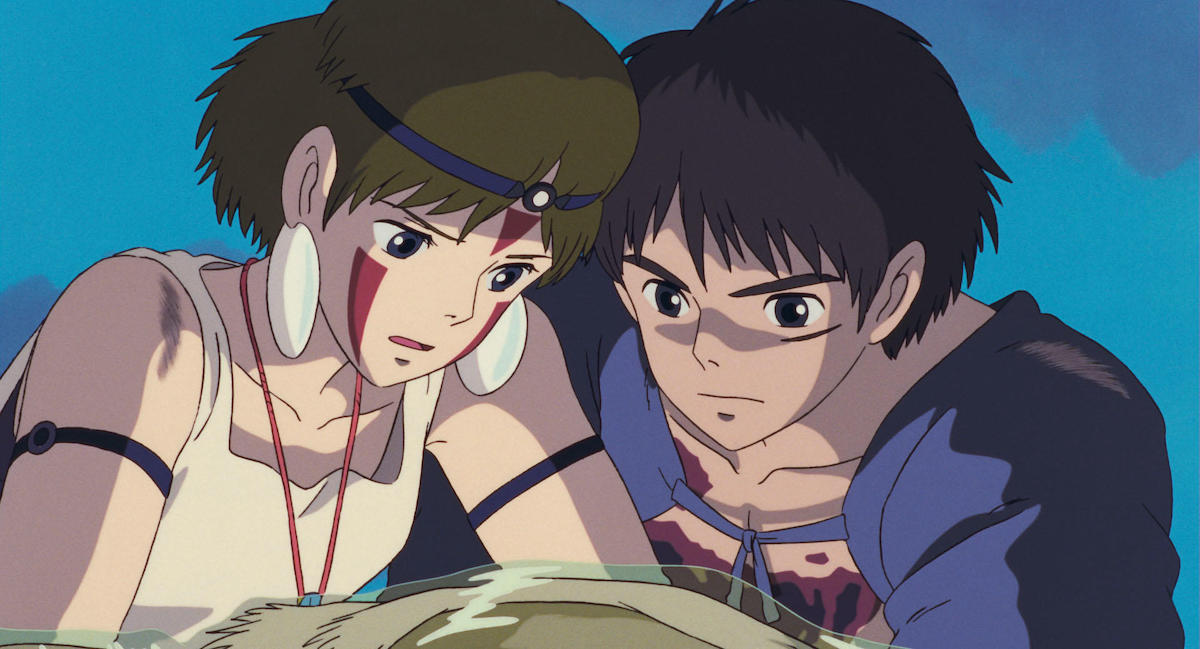

『もののけ姫』と『ナウシカ』の比較をすると、『もののけ姫』で自然を愛するナウシカは、もののけ姫であるサンとよく似た顔と設定である。科学とテクノロジーで自然を征服する力強い女性のクシャナは、エボシ御前と非常によく似た性格と絵柄である。両者の対立が物語の主軸だが、『ナウシカ』にはいなかったキャラクターとして、主人公のアシタカがいる。アシタカは強い憎悪を自ら抱きながら、争いを止めようと奮闘する。ナウシカの自然を愛する側面と、調停しようとする側面が、サンとアシタカに分離したかのようだ。

しかし、『もののけ姫』は、ナウシカの思想を否定している。自然が素晴らしく科学や文明が悪いという二項対立や、西洋が悪くて日本が良い、という立場は取らなくなっている。ナウシカにあった理想や、純粋さという「逃げ道」もなくなっている。エンターテインメントとしての定石を外し、子供向けには残酷とすら思えるような内容を、どうして敢えて作ったのか。

本稿では、『もののけ姫』に至る90年代の宮﨑駿の思想的な「転向」を、『紅の豚』『魔女の宅急便』『耳をすませば』などを追跡しながら、追いかけることにする。

一言で言えば、宮﨑は「社会主義」「共産主義」を捨て、「民主主義」「資本主義」に汚れたのだ。冷戦が崩壊し、そして民族紛争が頻発するのを見て、どちらも解決につながらないことを知り、二項対立や相互憎悪の応酬それ自体に問題があると感じた。そして、善悪や敵味方のない、「自然」それ自体として人間を眺める目線を獲得する。あらゆる思想や理想に失望し、人類に絶望しかけているときに、救いとなったのは、人間の内部にも自然は生きており、その創造性の爆発に「生命」「アニミズム」を見ることだった。

『魔女の宅急便』スタジオを存続させ経済的に成功するために

宮﨑駿が社会主義思想に傾倒していたことは、随所で本人が語っている。

「僕は簡単に社会主義にいったわけじゃないです、大学四年がかりでいったんです」(『風の帰る場所』p99)

その思想が大きく転換していくのが90年代である。この頃から、「転向」についての言及が増える。「僕は自動的転向はしたくないからてこずるだろうと思ったんです」(『風の帰る場所』p85)と『紅の豚』のときに思ったという発言がある。既に『となりのトトロ』の時点で、社会主義的な考え方による「日本」や「農村」への嫌悪を克服する試みが行われていたが、『魔女の宅急便』『紅の豚』などでも、労働や資本家などの再認識が行われることになる。

その思想的転向の背景には、宮﨑自身がスタジオを存続させるために、経済的な成功を収めるべく悪戦苦闘したことがあるだろう。

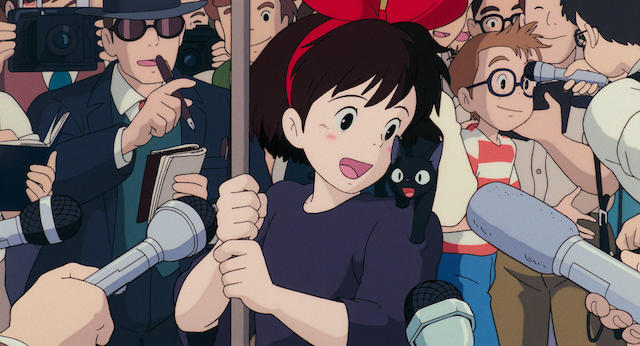

『となりのトトロ』と、同時上映された高畑勲監督『火垂るの墓』は、今でこそ名作扱いであるが、公開当時は興行的に失敗していた。そして経済的な苦境の中で、なんとかスタジオジブリを存続させる必要性に駆られる。皮肉と言うべきか、結果的に大ヒットしたが、『魔女の宅急便』は、宮﨑駿が内的必然性に駆りたてられて作った作品ではなかった。

「ただ、このスタジオとして今この作品をやるべきであるっていう判断を下さざるを得な」く、「いろいろ諸般の情勢の中で」企画を選ばざるを得ず、「自由」にやれもしないし、する気もなかったと宮﨑は語る(『風の帰る場所』p36-37)。「この職能集団がたとえ作品契約であれどもね、『じゃあ、二年間休業しようか』とか『もう解体しちゃおうか』ってわけにいかないんですよ!」。つまり、スタジオのために、金を稼ぐ必要が出て来るのだ。このことが、宮﨑駿の思想や、作品の内容に影響を与えた形跡がある。

『魔女の宅急便』はクロネコヤマトというスポンサーがついている。『紅の豚』も、元々は日本航空との企画として始まったものである。そして両方とも、「労働」の話である。『魔女の宅急便』は、見習い魔女であるキキが、街に出ていって、色々な女性たちの力を借りながら、宅配便の個人事業主として自立するまでの物語である。『紅の豚』は、主人公である豚のポルコの相棒であるフィオは、若い飛行機の設計者であり、彼女の一族の女性たちがたくさん働いている描写が存在している。「ローン」「請求書」「スポンサー」など、お金に関する話が大量に出てくるが、ポルコはスタジオの経営者のメタファーであるようにも見える。

『魔女の宅急便』の主人公を描くにあたって、宮﨑はこのように言っている。

「少女漫画を描きたくて田舎から出てきた女の子のような話にしようと思ったら、自分の中で非常にわかりやすくなったんですよ、ちょっと漫画を描けるだけだ、単に空を飛べるだけだっていうね。そのくらいの才能なら誰でも持ってる、それで食べていけるのかっていう」(『風の帰る場所』p282)。

そのような人物であり、自分をコントロールできない思春期を想定して宮﨑は『魔女の宅急便』を作っている。このような励ましは、たとえば筆者の妹などには有効に機能していたようだ。実家には黒猫のジジのぬいぐるみがあったが、彼女が仕事で一人暮らしを始めた時に、黒猫を拾って一緒に暮らし始めたのは、多分本作と自分を重ねたからではないかと思われる。彼女の家は今では保護猫が十匹以上いる猫屋敷になっている。『魔女の宅急便』は、少なくとも、何匹かの猫の生命を救った。

脚本絵コンテを担当した『耳をすませば』と、『魔女の宅急便』、『紅の豚』の主人公・ヒロインは、だから、才能のある若い漫画家志望者なり、アニメーターの寓意と見ることができる。三作とも、若い才能が創作に乗り出していくのを見守る目線の作品である(『紅の豚』の場合は、ポルコが直接的に庇護者となるが、残りの二作にも作品世界にそのような目線が漂っている)。疑似的な父母として、後進を「育成」する物語なのだ。

『紅の豚』や『耳をすませば』のヒロインたちは、創作に夢中になり、寝食忘れて没入する傾向のある人物である。それを見ていてポルコは「人間も捨てたもんじゃねぇって思えてくる」と呟く。疲れた中年男(たち?)の救いになるのは、彼女たちの、創造性なのである。おそらく、それは、アニミズムの「活力」と重なっているだろう。自然の一部である人間の、創造性として噴出する活力の中にこそ、人類への信や愛を維持する手掛かりがある、という態度がここにはある。

『魔女の宅急便』のヒットによって経済状況が改善したスタジオジブリでは、「社員化して労働環境を整える」(『風の帰る場所』p269)ことをした。アニメスタジオを存続させるために奮闘するということは、そこで働く若いアニメーターたちの才能を守り、育てようとすることでもある。才能に「アニミズム」「活力」的なものを見出しているのだとすると、『ナウシカ』の頃のように、資本主義がアニミズムを破壊しているのだ、という立場は当然取れなくなる。資金を集め、結果を出し回収し回し続けるための必死の努力は、むしろ次世代の「育成」「活力」のためなのだから。