宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第2回 『魔女宅』から『もののけ姫』まで

『耳をすませば』コンクリートロードの肯定

『もののけ姫』の話に入る前に、それと「裏表」をなすと宮﨑が語る『耳をすませば』の話をしよう。

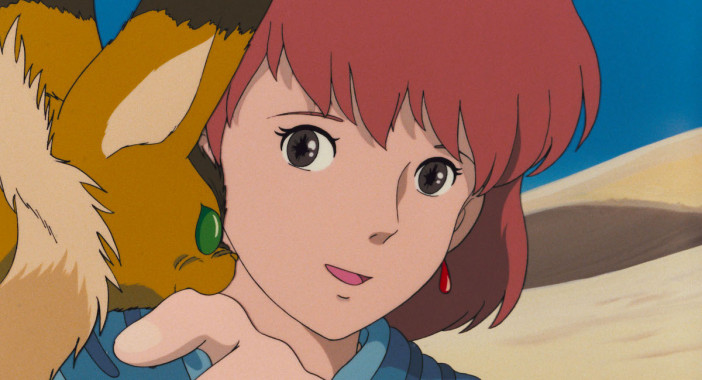

これまで論じてきたような思想の点検は、「自然」や「農村」を肯定する価値観にも及んでいくようになる。1991年に公開された高畑勲監督『おもひでぽろぽろ』の製作プロデューサーを宮﨑は務めているが、本作を「ああ、もうとうとう崖っぷちまできたな」「これ以上やっちゃ駄目だ、これはもう極まった」と思ったという。「要するに『百姓の嫁になれ』って演出家が叫んじゃったわけですからね」「でも、我々は東京にいるしかないものですから。そこまで言われてしまったら、先に進めない」(『風の帰る場所』p81-82)。自然や農村、昔の日本を賛美する思想に対する、決別の宣言である。

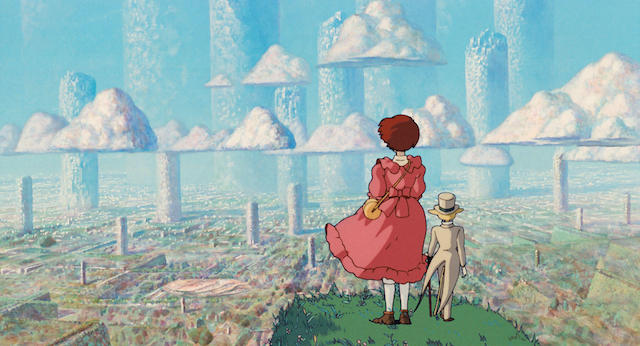

そこで、人工的な環境で生きることを肯定しようとした作品を志す。それが近藤喜文監督作『耳をすませば』である。多摩丘陵の聖蹟桜ヶ丘の辺りを舞台に、『となりのトトロ』で描いたような「カントリーロード」を潰して作られたニュータウンの「コンクリートロード」を肯定しようとする意志が、本作にはある。それは、前年公開の高畑勲『平成狸合戦ぽんぽこ』が、同じ多摩丘陵のニュータウン化の開発を、地元住人(狸)サイドから描いたことと、対になっているのだと考えられる(『ぽんぽこ』のエンディングと、『耳をすませば』のオープニングは大変似たカットである)。

自然も、伝統的な生活や価値観も失った「コンクリートロード」で生きる方法を教えようとする本作が提示しようとしたものは何か。企画書には「現実をぶっとばすほどの力のあるすこやかさ」(『出発点』p417)と書いてある。「同世代の少年や少女たちが、未来をむしろ忌避して生きている時(大人になったら、碌なことはないと信じている子供たちが多い)、ずっと遠くを見つめて、少年は確実に生きている」(『出発点』p418)。そのような少年が少女を触発したらどうなるだろうか。少女は、創作への情熱を爆発させ、先に述べたような「活力」を発揮する。図書館の本やアンティークなど、様々な文化こそが、自然に代わって「コンクリートロード」に生きる少年たちを励まし、自然の中にではなく人間の中に蠢く創造性にこそアニミズムの場を見出そうとしているかのようである。

宮﨑は、アーティストを励ます言葉として、毛沢東の「若さ、貧しさ、無名さは創造的な仕事をする三つの条件」を引用することがあるが、ここから推測するに、毛沢東の思想の影響を受けていたこともあったようだ。『もののけ姫』の溶鉱炉は、大躍進のときに見た中国のものをモデルにしているとも明言している。はっきりとはしないが、都会を否定し、農村を肯定する思想は、毛沢東の思想の影響もあるのかもしれない。毛沢東の、文化大革命と大躍進は、数千万人規模の死者を生んだと言われている。

「労働者」と「資本家」の関係が左派的な図式とは違うことを知って認識を改めていったように、都市と農村の関係、科学と自然の関係についても、都市や科学がダメで農村や自然が良いという考えを、宮﨑はこの頃から疑い、ひっくり返していくようになる。押井守曰く「昔は良かった」思想が初期の宮﨑映画には確かにあったが、この90年代から、積極的に現在を肯定するための方法を手探りしていくようになっていくのだ。

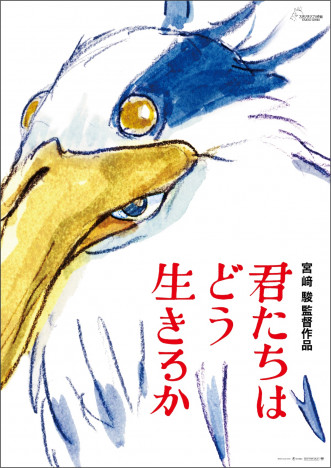

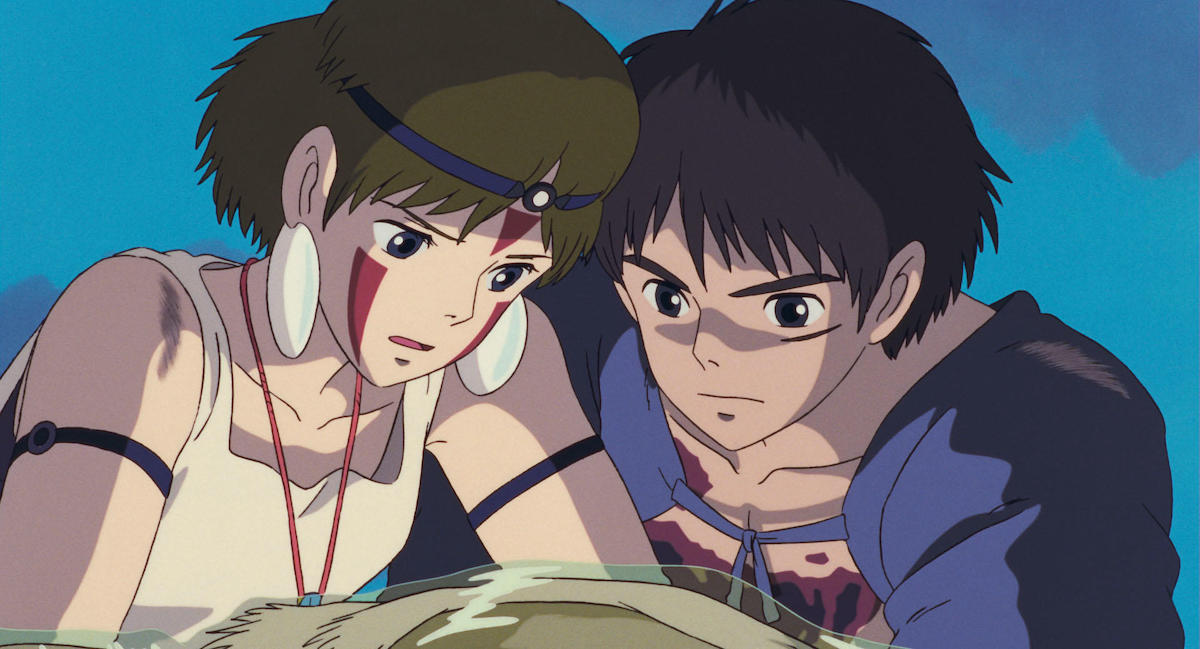

このような90年代の「転向」の集大成として、『もののけ姫』がある。それは、『風の谷のナウシカ』や『となりのトトロ』の延長線上でありながら、強烈な自己否定なのである。