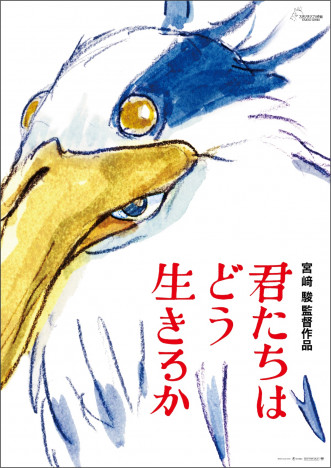

宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第2回 『魔女宅』から『もののけ姫』まで

『もののけ姫』善悪と二項対立を超えて

『もののけ姫』は、これまでの時代劇であまり描かれなかった時代・舞台・人物を意図的に扱っている。時代は室町時代、舞台は農村でも都でもなく、登場人物は、貴族・侍・農民ではない、蝦夷、白拍子(遊女・芸人)、ハンセン病患者たちである。網野善彦史観を参照したこの設定は、黒澤明監督『七人の侍』への異議申し立てだという。『七人の侍』の農民と侍の構図が、ロシアのインテリゲンツィアと戦後日本の労働者についての図式に囚われていると宮﨑は考えており、それを克服すためにこの設定が作られた。

本作で志された、マルクス主義的な認識や二項対立の克服は、具体的にどのようなものであったのか。たとえば、『ナウシカ』『トトロ』にあった、「自然は良いもの/科学は悪いもの」「昔の日本は良かった/今の日本は良くない」「共産主義は良いもの」「資本主義は悪いもの」という図式は否定される。

「自然と人間の間には抜き差しならないものがあって、生産のつもりが破壊であったり、ひとつの文明が滅亡したりというふうな失敗を、人類はくりかえしてきたんですね。(…)それは善いとか悪いとか言うまでに、人間が善なるものと思ってやってきたことの結果であるわけですから、それをただ悪として片づけるには問題が複雑すぎて収まりがつかない」(『折り返し点』p29)

「人間の歴史ってそういうもの〔引用者註、いい人とも悪い人とも簡単には決められないこと〕なんですね。(…)僕は複雑な部分は切り捨てて、善と悪だけで見ようとしても、物事の本質は掴めないと思います」(『折り返し点』p32)

「大勢の人間たちはすでに手を汚してる。しかし、それぞれが理由を持っていて、手が汚れたものは排除すればケリがつくという単純な問題じゃないですから、その面倒臭い部分をも抱え込んで僕らは生きていかなきゃいけないんですね。そのうえ、自然を破壊してる人は人間的にはいい人だったりするわけです」(『折り返し点』p32-33)

これらの発言の背景に、理想の社会を目指し、それを設計しようとしたソビエトの革命、文化大革命の残響を聞き取るのは容易い。

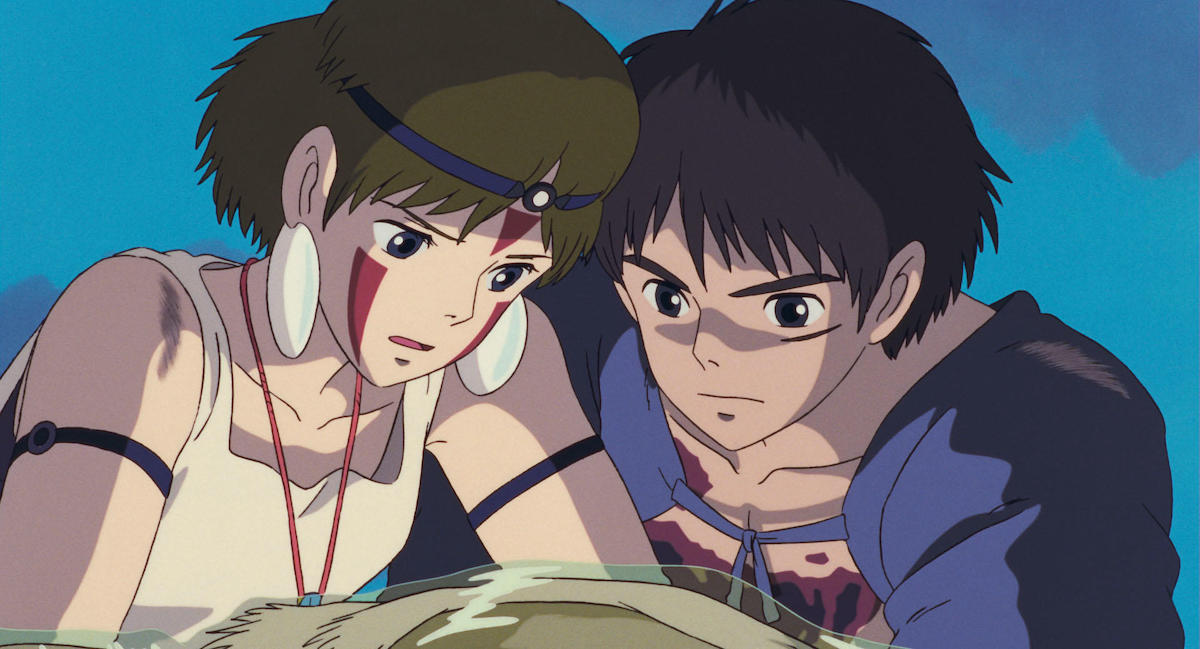

上記で示された認識は、サン/エボシの対立構造に典型的に現れている。サンは、一族を皆殺しにされ、故郷を壊滅させられ、報復を願う、過激な自然保護論者のような人物である。エボシは、貧しい女性やハンセン病患者たちを活かすために、山を切り拓いて鉄を作らなければいけず、その過程でサンたちや自然や土着の神々を殺害している。どちらにも事情がある。そして、どちらの陣営も一枚岩ではない。

そこに介入するのがアシタカである。エボシの行った自然破壊で、死に至る呪いを受けた彼は、いわば公害で障害を負った犠牲者のような存在である。彼は蝦夷であり、征夷大将軍たちや弥生人たちに征服され追いやられた民族の末裔でもある。理不尽な被害や被征服の歴史を背負った「犠牲者」である彼こそが、自身の怒りをコントロールし、両者を調停し、繰り返され増幅する憎悪を止めようとするのが『もののけ姫』の物語である。初期のタイトルは『アシタカ聶記』であり、内容面だけで言えば、確かに主人公はサンではなくアシタカの方こそが相応しい。

宮﨑が『ナウシカ』の着想源にした水俣病で言えば、家族や故郷を失った公害の犠牲者でありながら「チッソは私であった」と言い、加害を行ったシステムの一部であることを悔いて相手を許した緒方正人を思わせるような、怒りと憎悪のコントロールをした人物が、アシタカである。そのアシタカが、サンの人間への憎悪を止めることができるのかどうかが、本作のドラマの中心である。

「コントロール出来なくなってしまった憎悪をどうやったらコントロール出来るかっていうテーマがあるんです。(…)課題は、サンの人間に対する憎しみをアシタカの愛情で和らげることが出来るだろうかということでした」(『折り返し点』p99)

「それは今の日本の子供たちが、自分の内に潜んでいる暴力にとまどっているのと同じです。なぜ自分たちにいらだち、人を憎み、友人が出来なかったりするんだろうというふうにね」(『折り返し点』p108)

「『さかしらにわずかな不幸を棚に上げ』ってエボシに言わせたくなってしまうんですけどね。私はおまえさんの知らないくらいひどい目に遭ってるんだ、っていうことはいくらでもあると思うんだけど、でもその憎しみとか憎悪とかっていうのは、それを掻き立てると、再生産すると、相手側にも同じ憎悪を必ず作りだすんです」(『風の帰る場所』p164-165)

「(アシタカは、引用者註)大変な受難の道を(自ら選ぶ)」「まさに現代的な、現代人として生きなきゃいけない」「(サンに対して残酷なことをする)その人たちを全部否定しない。(…)その人たちを受け入れようとする」(『折り返し点』p99)。

冷戦崩壊後のユーゴスラビアで、様々な民族が互いに殺し合い、同じことを自分たちも行いかねないと思ったという危機意識が、ここには反映されているのだろう。私たちは、自分の被害や苦しみに悩み、理不尽さに怒り、何かを攻撃したくなることは頻繁にある。しかし、自身の被害にばかり注目し、憎悪や怒りに駆られ、対立を激化して行ってはいけないのだ。その意識は、相手の受けているより大きい被害を見えなくさせかねない。そして憎悪の応酬の果てに、そのエスカレートの果てに核兵器に象徴される大破壊が起こり、自然や生命が損なわれてしまうことが起きかねない。だから、自分をコントロールしなければいけないのだ、という子供たちへのメッセージが、ここにははっきりある。

人間の中にある「自然=カミ」を信じられるか

そのような、人間の古今東西を問わない愚かさを、宮﨑はどのように受容した(あるいは、そうしようと努力した)のか。ここに、キリスト教のようには善悪を二項対立では考えない(と宮﨑が考える)日本のアニミズムの感覚が関わってくる。

「日本の神様ってのは悪い神と善い神がいるというのではなくて、同じひとつの神があるときは荒ぶる神になり、あるときは穏やかな緑をもたらす神様になるというふうなんですね。日本人はそういうふうな信仰心をずっと持ってきたんですよ。しかも、現代人になったくせにまだどこかで、いまだ足を踏み入れたことのない山奥に入っていくと、深い森があって、美しい緑が茂り、清らかな水が流れている夢のような場所があるんじゃないかという、そういう感覚を持っているんですね。そして、そういう感覚を持っていることが、人間の心の正常さにつながっているような気がしています」「それは一種の原始性かもしれません」(『折り返し点』p41)

「人間が貴いと思う“無私”とか“純粋”というこころの働きは、そこらにある石ころにもあるものです。最も人間的なのは“権謀”や“術策”とかで、これは自然にないものです。/私たちが、貴いと思うものはみな自然界から手に入れたものではないでしょうか。雲間から光が差し込むと“荘厳”な感じを抱き、雲の向こうに何かがいるのではないかと思う。人間の力を超えた何かがある。それは不条理で圧倒的な力を持つ存在なんです。例えば洪水を引き起こす大蛇や竜であったり」(『折り返し点』p47)

そしてその「自然」は、『トトロ』的な優しく麗しいもの、人間にとって都合の良いものではない。

「自然に優しいジブリなんて思い込んでいる奴を蹴飛ばしてやろうと思ったんです」(『風の帰る場所』p155)

「自然は時には残忍なものです。不条理なのです。なぜこの個体が生き、この個体が死なねばならないのか――じつに気まぐれなんですね。自然は個体の善悪など全く頓着していません」(『折り返し点』p47)

「自然の本当の姿というのはもっと凶暴で残忍なものなんですね。生命そのものも凶暴で残忍なものに晒される不条理なものだというところが抜け落ちたままで、環境問題とか自然の問題を論じると、どうも底が浅くなってつまらないんです」(『折り返し点』p51)

「これからどこに行くのか。これは人間に役に立つとか役に立たないとかじゃなくて、無駄に殺し過ぎているんじゃないかという、そういう気持ちをもてるかどうかだと思うんです」(『折り返し点』p61)

自然は心を癒したり役に立つだけのものではなく、理不尽に人間を殺す。そのような、役に立つか役に立たないかを超えた畏怖的なものだということを描きたかったようなのだ。

自然も人間も不条理で暴力を抱えた存在である。しかしそれでも、自然には美しさがある。本作の美術が美しい理由を訊ねられて、宮﨑はこう答えている。

「それは世界が美しいと思っているからです。人間同士の関係だけが面白いんじゃなくて、世界全体、つまり風景そのもの、気候、時間、光線、植物、水、風、みんな美しいと思うから、出来るだけそれを自分たちの作品のなかに取り込みたいと思って努力しているからだろうと思います」(『折り返し点』p109)

一方でこうも言う。

「一度飢饉が起きれば夥しい人々が死んでいった。美しい自然の中で、人間は時に不幸だったのではないでしょうか。それでも、今日までなんとか生き延びてきたわけです。/だとすると、これからも、例えば世界の人口が百億か二百億になって、自然が破壊され、さまざまな問題が起きたとしても、人類はなんとか生き延びていくのではないかと思うのです」(『折り返し点』p48)。

そのような、人類自体の中にある生命=活力=アニミズムを信じようというのが、『もののけ姫』時点での宮﨑の落としどころのようなのだ。「自然/人間・人工」という二項対立が、ここでも崩れていることを確認してほしい。

「人間は自然の一部であり、自然を壊した者であり、同時に壊した自然の中で生きていく生き物だということをきちんと理解し、認識した上でもっと慎重に深くこの問題について考えるべきだと思います」「地球環境と人間を分けるのではなくて、人間も他の生き物も、地球環境も、水も空気も全てひとつくるめた世界の中で、人間の中に次第に増えていく憎しみを人間が乗り越えることが出来るかどうかということも含めて、映画にしたかったんです」(『折り返し点』p101、102)

「無常」とは違う境地――世俗や汚れを含みこんだダイナミズム

とはいえ、アニミズムや日本主義が往々にして陥りがちな、自堕落な自己肯定、ありのまま主義とは、宮﨑の立場は異なっている。「アニミズムは有効な考え方だと思いますが、決して解決策ではありません」(『折り返し点』p47)と言っている。むしろ、それは油断すると人類を罰したいと思ってしまう自分自身を戒め、「愚かさ」を受容し肯定しようとする意識的な努力の一環としてアニミズム思想がある、と言うべきだろうか。人類を俯瞰し大局から罰するような神や鳥の目ではなく、地べたを這いずり回る虫の目の大事さを強調するのも、同じ思想的な努力の表れだろう(そのアニメーションにおける表現が2006年の短編「水グモもんもん」や2018年の短編「毛虫のボロ」などだろう)。どのような悪や愚かさも無条件で肯定する、という思想的な立場やメッセージ性ではなく、むしろその矛盾と葛藤と拮抗こそが、この時期の宮﨑駿作品の特徴であると言える。

ある意味で、『ナウシカ』マンガ版や『もののけ姫』には宗教的な境地、特に、諦念のようなものが見え隠れするように思われる。しかし、ここにあるのは「無常観」ではない。宮﨑駿が強い尊敬を示す文学者・堀田善衛は、日本の問題は「無常観」で人災も自然災害も受け容れてしまうところだと『方丈記私記』で批判したが、宮﨑の示すのも「無常」の静謐で澄み切った境地というよりは、もっと猥雑な生命力とエネルギーに満ちたものである。宮﨑は自身を「聖人君子」になれない、分裂した存在であると繰り返し述べるが、そのような世俗や汚れを含みこんだダイナミズム=活力への信は、「無常」とは異なるだろう。

宮﨑の自然観の変化は、漫画版『風の谷のナウシカ』の後半にも現れている。腐海などの「自然」が、実は環境を浄化する人工的なテクノロジーの産物であり、世界が浄化されたら現行の人類は生きられなくなることを、ナウシカが知ってしまうという展開が訪れるのだ。それはもっと卑近に言えば、宮﨑が愛した所沢の自宅近くの自然が、人工的なものだったことを知ったことと重なるだろう。関東近郊の自然は、『もののけ姫』の背景にあるような、屋久島や東北を参考にした原初の自然ではなく、燃料にするために木を切り尽くした後に再生した「人工」的なものなのだ。『もののけ姫』のラストで、もののけや神が宿っていた鬱蒼とした照葉樹林は、失われ、神々はいなくなるが、新たに草木が伸びて来るのは、そのような「再生された自然」の表現である。『トトロ』の自然も、そのような人工自然であっただろう。『耳をすませば』の「コンクリートロード」もそうかもしれない。

人間は昔から自然に殺され、自然と闘い、自然を破壊しながら生き延びてきたのだ、という認識も、ここに影響する。縄文人は自然と調和していた、とかつて宮﨑は理想化していたが、この頃になると、縄文時代の寿命は30歳ぐらいであったこと、縄文時代には既に農耕や植樹などが行われていたことに言及するようになる。つまり、現在が愚かで過去が賢かった理想世界だったと思うのでなく、人類はずっと愚かで自然と悪戦苦闘し続けてきたのだ、という認識に変わったのだ。そして、それでも生きてきた人間存在に対する敬意や畏怖の念が、生じてくるのだ。

神々や自然や歴史や伝統やアイデンティティを失ってしまった。「日本人の心の中にある自然に対する非常に大切な部分、アイデンティティが崩壊しつつあるという危機感が一番強いですね」(『折り返し点』p104)。理想も信じられなくなってしまった。何かを解決しようとすること自体がより深刻な破壊を生むことが連続するのが人類かもしれない。愚かさは克服することができない人類という生き物の宿命かもしれない。それでも生きなければならない、生きることができるはずだ、それを鼓舞することに賭ける、この映画こそがそれを鼓舞するのだ……。おそらくそれが、『もののけ姫』で宮﨑が到達した立場であろう。

「人間というものが、賢くて、祝福された存在では決してないだろう、それでも自分たちは生きなくてはいけないんだという映画を作りたかったんです。/つまり、この映画に出てくるヒロインは人間を否定しているんです。人間という存在を醜いものと考えている」(『折り返し点』p105)

「人間というものは果たして祝福された存在なのかどうかという疑問もある。それについて大人たちも文部省も答えていない。どうやって上手に生き、楽して人生を終わるかということしか教えようとしない。勉強しろと言う時にも、学問が大切だから勉強しろとしか日本の親は言わない。それを何十年も続けてきた結果、非常に世の中全体が行き詰ってしまったんです」(『折り返し点』p108)

『もののけ姫』の登場人物の全ては汚れている、罪と悪を背負っている、こうすればいいという理想の答えは存在せず、誰も完璧に正しくもなく、排除すれば物事が解決するような悪もいない。そのような世界で、二項対立ではない認識で生きていかなければならない、さもなければ、憎悪が憎悪を呼び、人類が地球と人類を破壊しうる大量破壊兵器を発明して使ってしまったように、より大きな破壊が訪れてしまうだろう。だから、コントロールし、許さなければならない、相手を理解する努力をしなければいけない、生命そのものへの共感を持たなければならない。それが、おそらくは本作のメッセージであり、二一世紀をどう生きれば良いのかという問いに対する、宮﨑の答えであろう。

「もう告発は済んだのです。後は、日常生活の中で、一人ひとりが自分は何をするかを考える時です」(『折り返し点』p48)

「でもただの批判からは何も新しいものが生まれてこないですから、新しい感覚を作り出すことを考えるべきだと思っています」(『折り返し点』p95)

では、どのような「新しい感覚」を宮﨑は生み出そうとしたのだろうか。

宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 第1回『ナウシカ』から『トトロ』まで

「やっぱり基本的に、ものすごくみんな真面目に『自分はどういうふうに生きていったらいいんだろう?』ってふうに子供たちが思ってる…