竹内涼真と町田啓太のキスシーンは想像力を掻き立てるーー男と男のいる映画『10DANCE』の熱い魅力

そこには剥き出しの男と男がいるだけ…

映画評論家・淀川長治の隠れた名著に『男と男のいる映画』(青土社)という一冊がある。金子國義の筆による端正な表紙絵に赤と黒を基調とした装丁を開くと、すぐアラン・ドロンが目に飛び込んでくる。言わずと知れた映画界の美男子をびっくり箱的に忍ばせ、しかもよりによってドロン主演のイタリア映画『若者のすべて』(1960)からわざわざシャワーシーンのワンショットを選び抜き、元々の白黒画面を赤で着色するという手の込みよう。古今東西の偏愛「男と男のいる映画」を引き合いに、淀川が鮮烈な赤と黒のイメージで舌鋒鋭く切り込んでいく。

そんな淀川が、もしNetflix映画『10DANCE』を見たなら、同著でも必ずやその作品名に言及したのではないか。と、ふと思ってみた。華やかな競技ダンスの世界を題材にする本作はまさに典型的な「男と男のいる映画」(本作をBL作品だと一括りにするよりこう呼んだ方がしっくりくる)だからだ。競技ダンスを構成するラテン部門が醸す情熱的な赤色とスタンダード部門のダンディな黒色によって彩られ、W主演の竹内涼真と町田啓太がそれぞれ演じるラテン国内チャンピオン・鈴木信也とスタンダード世界2位・杉木信也のとろけるような視線が交錯する。苗字が一文字違いで名が同じ二人は、反目しながらもお互い強烈に相手の存在を意識し、次第に激しい身の火照りを感じて惹かれ合う。

そこには剥き出しの男と男がいるだけ…。彼らにとってのダンスは人生を賭けた競争であり、尚且つ相手の肉体を本能的に求める求愛でもある。本作終盤に置かれたワールド・チャンピオンシップ場面の宿泊ホテルで、鈴木と杉木は初めて薄暗いベッド上で身体と身体を重ね合わせることになるが、愛する対象から完璧なライバルになった鈴木を愛おしそうに見つめる杉木が「あなたと僕は交われないんだ」と言って2度も押しのけようとするのが興味深い。本作の男と男はあからさまには肉体を交わらせないように気を配っているように見える。彼らの肉体が本当の意味で交錯、交信、共鳴し合うのはあくまでダンスという、両者にとって誠実極まりない形式を通じてのことなのだ。

ラテン音楽で身を焦がす系譜とヴィスコンティ映画的な町田啓太

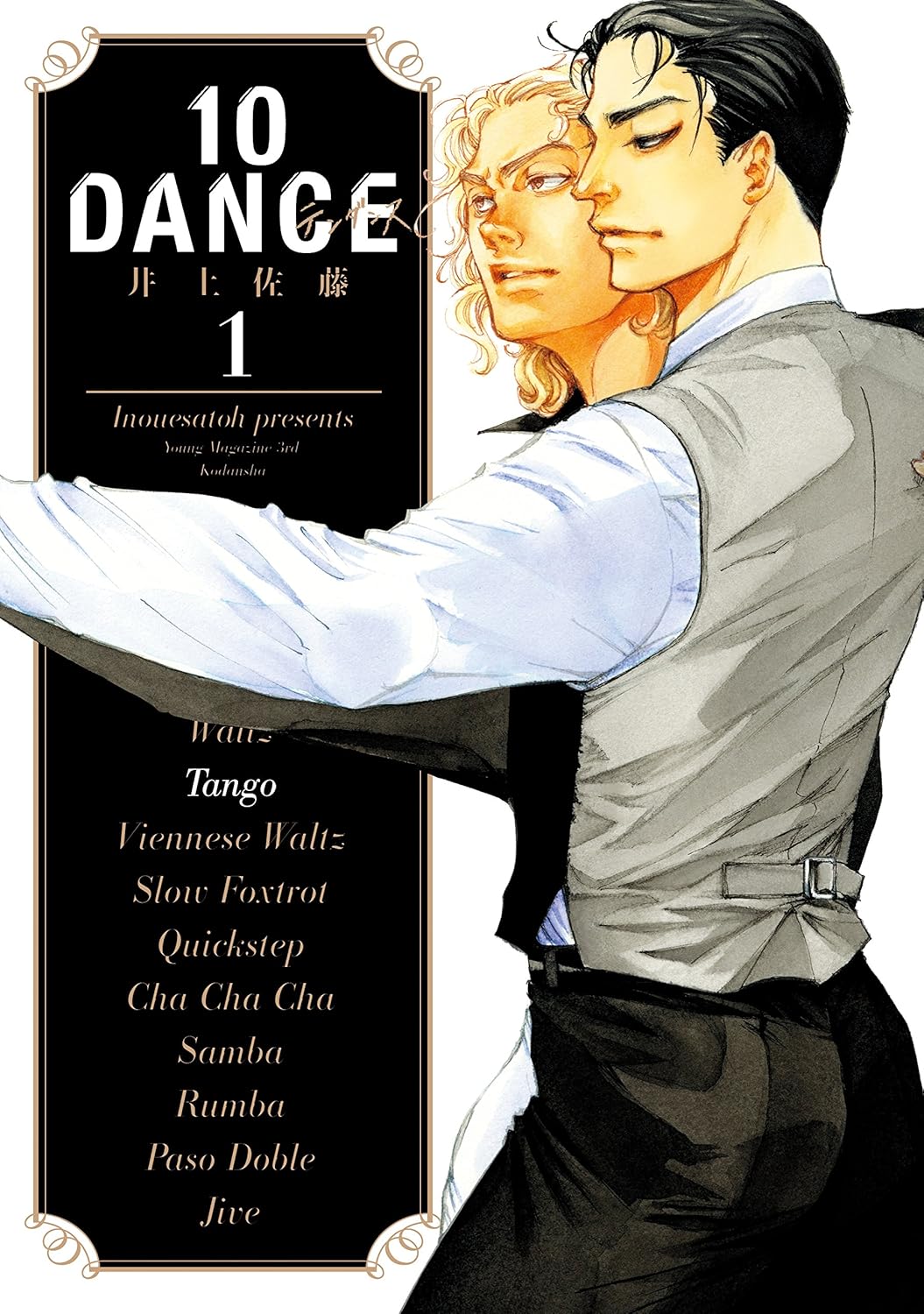

2011年に連載を開始した井上佐藤による原作漫画は映画と違い、かなり踏み込んでセクシャルな描写が多い。上述したベッドシーンは講談社版5巻にあり、映画では2度も拒絶する杉木が逆に「僕は鈴木先生のすべてが欲しいんです」や「叶うならあなたという存在すべてと一体になって」といった台詞を畳み掛けている。そう言われて身体が反応する鈴木が杉木の腕を強く掴み、シャツを脱がせて覆い被さるという流れなのだが、途中で体勢を逆転させた杉木が「俺と交わったところで一体になんかなれない」と矛盾する欲望を放出する部分を映画は強調しているのだろう。

誘惑するのは常に杉木の側でも、身体が先に動くのは鈴木という行動パターンを踏襲しながらも映画では露骨な描写を回避している。裏を返せば、ラテン部門とスタンダード部門を合計した10種(10DANCE)の練習中にあれだけ身体を密着させているのだから、映画化作品としては執拗にベタベタする必要はないという判断かもしれない。第一に彼らは世界的な踊り手であり、踊りそのものに求愛要素があるにしろ恋愛が主ではない。それはスパイス程度に香ってこそ芳しい。本作の脚色スタンスはいたって慎ましい。実際、鈴木と杉木が唇を重ねる場面は画面上に3度しか映らない。それだけに一打ごとに熱が込められる。

中でも息せききって駆け込んできた杉木が鈴木の唇に初めて唇を重ねる地下鉄内のキスシーンは、本作の予告編でも視聴者の想像力を最も掻き立てた屈指の名場面だ。原作ではやはり鈴木が「エンリョしてんじゃねー」と後押ししているが、後続エピソード「Bésame mucho」(第4巻)までうまく取り込みながら脚色する映画では、直前の場面で二人の気持ちが高まる見せ場を周到に用意している。多少打ち解けてきた鈴木と杉木が、コンスエロ・ベラスケス作曲の名曲「ベサメ・ムーチョ」の旋律に合わせてルンバを踊り、翻る瞬間にもらす生々しい吐息。男と男が導かれるようにラテン音楽で身を焦がすエモーションは、レスリー・チャンとトニー・レオンが台所でタンゴを踊る『ブエノスアイレス』(1997)や(おそらくその場面へのオマージュとして)グザヴィエ・ドランが監督・主演した『トム・アット・ザ・ファーム』(2013)を彩る濃厚なタンゴ場面の系譜にあると考えていいだろう。はたまた英国で開催中のダンス大会に出場中の杉木が会場から鈴木に電話する場面で、照り付ける照明の中に凛とした表情が浮かぶ町田が俊敏に横を向く動きは、『男と男のいる映画』冒頭で淀川が賛辞を惜しまなかったルキノ・ヴィスコンティ監督作『夏の嵐』(1954)でファーリー・グレンジャーが演じた将校役の色っぽい微動と瓜二つ。ヴィスコンティ映画的な町田啓太の佇まいもまた「男と男のいる映画」としての正統な位置付けを誇示している。本作の男と男が美しいホールドを基本姿勢としているように。