“お笑い×漫画”の現在地 『ショーハショーテン!』完結で『べしゃり暮らし』と徹底比較

漫画において「お笑い」をテーマにすることは非常に難しいとされている。声も音も動きもない、ライブで観る漫才やコントとは決定的に情報量が違う――こうした笑いが持つ「空気」と「間」を紙面上で再現することの困難さはもちろんのこと、最大のハードルは作中で描かれる「ネタ」である。ステージでのトークは、あくまでも漫画内のキャラクター(観客)に向けて放たれているものだが、これが滑ると「天才」というキャラ設定や「爆笑」という作中のリアクションがすべて破壊される恐れがあるからだ。

漫才を論理的に考えるーー『ショーハショーテン!』の革新性

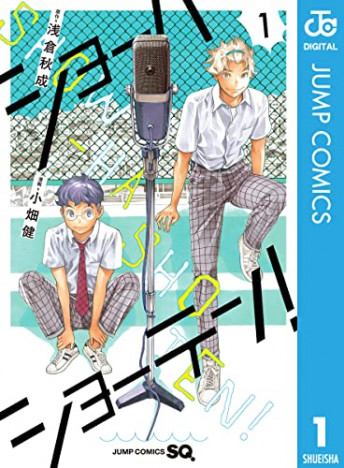

しかし、8月4日に発売された「ジャンプSQ.」で連載を終えた『ショーハショーテン!』は、今の時代における“お笑い漫画”の最先端としてひとつの回答を提示したと感じた。『ヒカルの碁』『DEATH NOTE』『バクマン。』でおなじみの小畑健が作画を手がけ、原作はミステリー作家の浅倉秋成。2021年の開始当初から異色の組み合わせとして話題を集めた。

主人公は天才ハガキ職人だが、恥ずかしがり屋で人前では喋れない四十万畦道。彼のセンスを買って相方になりたいと誘うのは元天才子役の東片太陽で、アドリブを効かせて畦道のネタを引き立たせる。そんな2人が「天頂片道切符」としてコンビを結成し、頂点を目指す姿が物語の軸である。

作中でキャラたちが見せるネタは、読者の受け取り方や好みにもよるため「面白さ」は人それぞれ。実際、作品の評価も連載中に二転三転していた印象だ。

しかし、『ショーハショーテン!』が秀逸だったのは、「なぜそのネタが面白いのか」を論理的に解説し、キャラの思考や台詞を通して“笑いの構造”を読者に伝える手法をとった点である。「笑いの射程距離」「ネタの密度」「審査員の心理的影響」「ネタ見せの順番」などの描写は、読者にお笑いのメカニズムを自然に理解させる手腕を感じさせた。こうした要素は従来の漫才漫画の単純な笑い描写やギャグに留まらず、学問的な興味すら湧かせる内容ですらあった。本作を読んだ読者は「M-1グランプリ」を観て、一番手がどれだけ不利か、何番手で出るのが有利か、前後の芸人が誰なのかでウケ方が変わってくる、といった要素を知っているため、“くじ順”からハラハラしながら観ていたに違いない。

作品のリアリティは、浅倉の小中学校の同級生である「レインボー」のジャンボたかおとの関係性にも由来している。浅倉はジャンボと組んで文化祭などで漫才を披露したことがあり、当時2人が作ったネタはジャンボが「今見ても面白い」と評すほどだ。単行本に収録されている2人の対談では、本作の感想を聞かれたジャンボは「一番嬉しかったのは、『面白さっていうのは受け手次第』っていうお笑いの本質を据えていたこと」と語り、「こいつ(浅倉)はなんてセンスがあって、お笑いへの愛に溢れているんだって思いましたね」とプロ目線で絶賛していた。