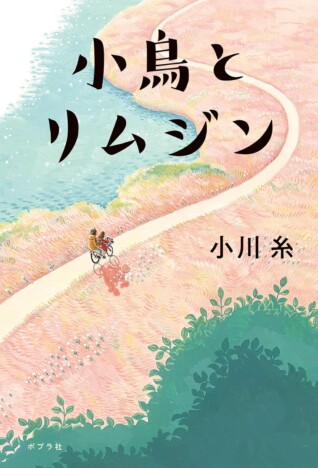

小川糸、最新小説『小鳥とリムジン』に込めた想い「誰もが痛みや悲しみを背負ったまま生きて欲しくない」

2008年に『食堂かたつむり』でのデビュー以来、『つるかめ助産院』『ツバキ文具店』『ライオンのおやつ』など多くのヒット作を手がけてきた作家・小川糸。最新作『小鳥とリムジン』(ポプラ社)は、傷ついた心と身体、魂を取り戻す物語だ。『食堂かたつむり』では「食べること」を、『ライオンのおやつ』では「死」を描き、さまざまなアプローチで「生きるということ」を、物語を通じて綴ってきた小川糸。インタビューでは、本作を執筆するに至るまでの経緯や作品に込めた想いなど語っていただいた。(編集部)

決して目を背けてはいけない問題

――『小鳥とリムジン』の主人公・小鳥は、幼い頃から母親が連れ込む不特定多数の男たちとの営みを目の当たりにして育ちます。れっきとした虐待ですが、世間的には模範的な母親で、衣食住に困ることはなく、むしろ手をかけてもらっている。ゆえに窮状に気づいてもらえない子どもたちは、実際、少なくないのではないかと読みながら思いました。

小川糸(以下、小川):私も、そう思います。わかりやすく怪我をしていたり、お風呂に入らないなど身なりが整っていなかったりすれば、注目を浴びて周囲が気づいてくれる。もちろんそれも当事者にとってはひどくつらいことですが、そこまで至らない、目に見えない透明化された虐待も、比べることのできない苦しみを背負っているんじゃないかと思うんですよね。

――そういう、透明化された苦しみみたいなものを、小川さんはこれまでも小説を通じて描き続けてきた気がします。

小川:世の中でわかりやすさが求められるのは、そのほうが、自分とは無関係に見えることも、容易に理解できるような気がするからだと思います。虐待とはこういうもの、と枠にはめてしまったほうがラクなのは、私自身も、同じです。だけど、小鳥のように一見恵まれた環境に育っている子でも、誰にも言えない苦しみを抱えていることはある。笑っているからといってつらくないわけじゃない、ということは、忘れないようにしていますね。

――小鳥にとって生涯の友である美船も同じですよね。小鳥と同じ、小中高一貫の学校に通う彼女もまた、経済的には恵まれている。病気を理由に一年間休んでいたことを除けばふつうの女の子だとみんなが思っているけれど、その一年で起きていたことが、のちのちまで彼女を苦しめ続けます。

小川:二人に共通するのは、性的にトラウマになるような出来事を経験していることで、美船の場合は小鳥以上に大変な思いをしている。そんなことがあるんだろうか、と衝撃的に感じる読者もいるかもしれませんが、ありえない話ではないと思うんですよ。その傷を抱えている人が、世の中に0ではない限り、決して目を背けてはいけない問題だとも。

――幼い子どもだった彼女たちのような存在に、性的なまなざしを向ける人は、実際にいますからね。幼くなくても、ただそこにいたというだけで、危険にさらされることがある。そんな自分自身を、二人はそれぞれ、孤独に責め続けてきたんだろうなと思うと、胸が痛かったです。

小川:何も悪くないのに被害にあった、と思うよりも、自分に隙があったのだ、自分にも落ち度はあったのだ、と考えたほうがラクになれるということもあるのだとは思います。でもそれは、瞬間的なことですよね。それこそ、わかりやすい話に着地させてしまうと、そこからこぼれおちた感情が行き場を失ってしまう。結果、美船が選んだ道は、小鳥を苦しめるものになったし、次から次へと過酷な目に遭っている小鳥は、簡単に人を信じることができなくなった。理性では信頼できる人だとわかっていても、相手を好きになってどれほど信じたいと願っていても、本能的に身体が拒絶してしまう。そんな彼女の、ロックされた心身をゆるめていくような物語を書けたら、と思っていました。