【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第2回:探索する脳のミメーシス

3、陰謀論の問題

ともあれ、ユーザーの関心と欲望を最大の目的として、探索をスマート化し続けること――それがグーグルのミッションであり、その天文学的な富の源泉でもある。ただし、顧客の欲望のミメーシスと言うべき今のウェブ社会には、当然ながら正負両面がある。現に、抗いがたく探索してしまう脳は、情報社会のダークサイドも拡大してきた。

ここで、ソーシャル・メディアの宿痾と言うべき「陰謀論」の拡散を例にとろう。周知のように、2017年に勃興した大衆運動Qアノンの信奉者たちは、ドナルド・トランプを熱烈に支持し、2021年には大統領選での選挙不正を訴えて、議会議事堂に乱入するという驚天動地の事件の主役となった。この言説の舞台となったのは、日本の2ちゃんねるの英語版と呼ぶべき匿名掲示板4chan(および8chan)である。そこに、Qクリアランスのパトリオット(愛国者)を名乗る謎の人物が膨大な書き込み(「ドロップ」と呼ばれる)を投下したことをきっかけに、ヒラリー・クリントンやバラク・オバマ、ジョージ・ソロスらがおぞましい陰謀や性犯罪に手を染める一方、トランプはそれに立ち向かう闘士であるというでたらめな言説が「生成」され、大規模に拡散したのである。

マイク・ロスチャイルドの詳しい検証によれば「Qドロップ」はあいまいで、不確かで、仄めかしが多い。Qは当初、具体的な日付をもった「予言」を投稿していたが、やがて聖書の引用やポップカルチャーへの言及、神秘的なフレーズを並べ立てるようになる。それはどうとでも解釈できるほどにあいまいであったが、まさにその不確かさゆえに、Qドロップの謎の「解読」が加熱したのである。興味深いのは、多くのQアノンの信奉者たちが「陰謀のリサーチャー」を自称したことである。あいまいなQドロップを起点として、陰謀をリサーチし、ウェブを探索し、隠された秘密を突き止めることが、彼らの「希望」になった(※6)。

ふつう陰謀論は、何らかの現実の事件をきっかけとして加熱する。しかし、Qドロップはその初めから、事実に反したでたらめな書き込みから始まった。しかも、Qは具体的な指示を出さないし、何らアクティヴな計画をもたない(※7)。Qアノンの考えでは、良からぬ陰謀=計画を立てているのはむしろヒラリーたちであり、さらにその背後の闇の国家「ディープ・ステート」である。Qがユーザーの探索の欲求を刺激すれば、それだけで熱心なリサーチャーたちが、ディープ・ステートのおぞましい陰謀=計画を「生成」し、ウイルスのように「拡散」してくれるだろう。Qの特徴は、自分の「顧客」を一切束縛せず、自由気ままにやりたいように探索させているところにある。そして、彼の中身のなさは、テック・ジャイアンツの「ミッション」の中身のなさと奇妙に符合しているように思える。

※6 マイク・ロスチャイルド『陰謀論はなぜ生まれるのか』(烏谷昌幸他訳、慶応義塾大学出版会、2024年)48、133頁。

※7 同上、268頁。

4、スマホを持った人間

脳の探索の欲望を暴走させ、ありもしない陰謀=計画の暴露に熱中させる――この点で、Qアノン現象はまさに21世紀メディアの最悪の戯画である。もっとも、このような現象がメディア進化史の突然変異とも言い切れない。というのも、20世紀の鋭敏な映画作家はすでに、移動式のカメラをもった瞬間に、人間が何かを探さずにはいられないことを見抜いていたからだ。

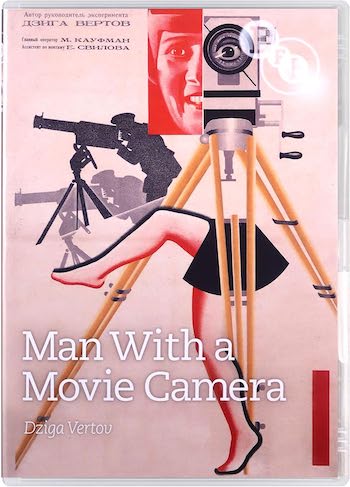

特に、ソ連のジガ・ヴェルトフのドキュメンタリー映画『カメラを持った男』(1929年)はその格好の事例となるだろう。その匿名の主人公は、都市を撮影するカメラそのものと同化する。リュミエール兄弟のカメラは固定されていたが、ヴェルトフはカメラの可動性を最大限に高め、ストップモーションやスローモーション等の技法も駆使して、都市の断片を次々と画像として拾い上げてゆく。面白いのは、その「カメラを持った男」の撮影風景までもがカメラで撮影されることだ。それによって、ジガ・ヴェルトフは「カメラによって何を、いかに撮るべきか」を当のカメラによって示すという自己言及的な離れ業を、自らの映画に演じさせたのである。

ヴェルトフにとって、動くことは探すことである。カメラは都市をひたすら探索する。そして、カメラが何を、いかに撮るかもカメラによって探索する。この飽くなき二重の探索によって、都市のありとあらゆる断片的なイメージが集積されモンタージュされる。レフ・マノヴィッチは『カメラを持った男』を「近代のメディア芸術におけるデータベース的想像力の最も重要な例」と称賛しているが(※8)、このデータベースの作成作業には、世界と人間の「創造」という神学的なモチーフも見え隠れしている。ヴェルトフ自身、キノ・グラース(機械眼)は肉眼の限界を超えるものだと豪語しながら「私は諸君の知らない世界を新たに解読する」と挑戦的に記していた。

私キノ・グラースは、かつて創造されたアダムよりも完全な人間を生みだすし、あらかじめ用意されたさまざまな設計図どおりに相異なる人間たちをつくりもする。/私はキノ・グラースだ。/私はある者からは最も力強く敏捷な腕を借り、ある者からは最も均整のとれた足を借り、ある者からは最も美しく表情豊かな顔を借り、モンタージュによって新しい完全な人間を生みだす。(※9)

ヴェルトフによる映像=創造の実験から百年たって、20世紀の「カメラを持った男」は21世紀の「スマホを持った人間」に置き換えられた。人間は都市を撮るだけではなく、ウェブで情報を探しまわるようになった。それでも、起きている限り、何かを探索せずにはいられないという脳の特性に変化はない。Qアノンのリサーチャーたちは、匿名のままカメラを操作するヴェルトフのように「私は諸君の知らない世界を新たに解読する」とうそぶきながら、飽くなき情報の探索とそのモンタージュによって、陰謀に支配された世界を「創造」している。

このように、現代のカルトには厳密な教義は要らない。そこに必須なのは、検索というリサーチの力である。そして、検索が脳の機能のミメーシスであるならば、一定数の人間が陰謀論の沼にはまってしまうのは避けられない。ゆえに、私の言う≪メディアが人間である≫とは、決してヒューマニズム的な優しい解放のメッセージではない。なぜなら、私たちが生きているのは、人間の脳に内在する危険性がそのままメディア上で大規模に拡大されてしまう時代だからである。

※8 レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』503頁。

※9 ジガ・ヴェルトフ「キノキ、革命」(大石雅彦訳)『ロシア・アヴァンギャルド7』(国書刊行会、1990年)260頁。