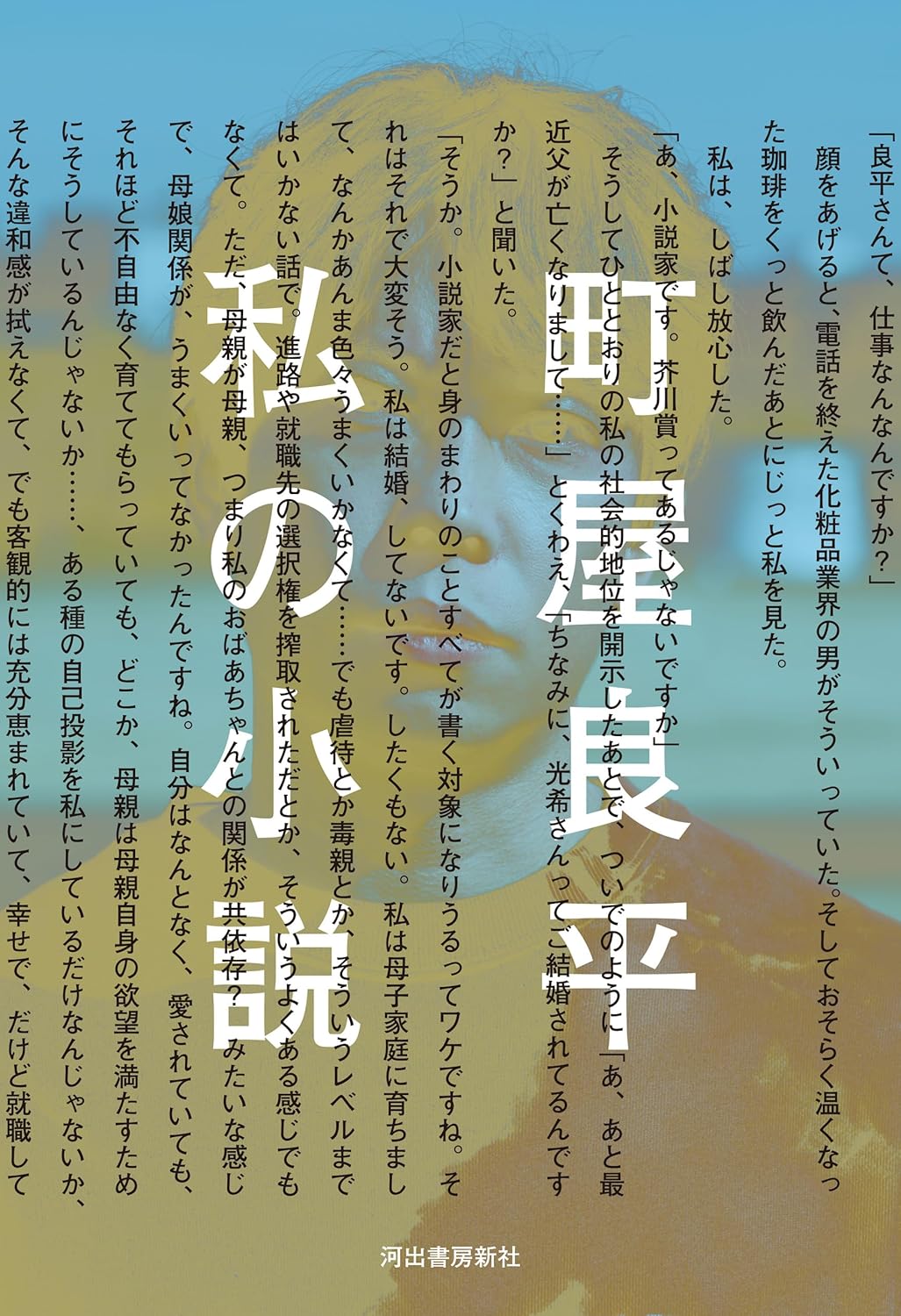

もっと「おもしろい」人間として生きろーー町屋良平『私の小説』に纏わる拭いようのない疚しさ

ある時期まで(あるいは今でも?)町屋良平は、いわゆる「青春小説」を得意とする作家だと思われていた。「若者が恋愛したり、スポーツ、ボクシングやダンスをする、そんな小説」をメインに描く作家だというイメージが、少なくとも私にはあった。実際、文藝賞を受けたデビュー作『青が破れる』(2016年)にはじまり、初めて芥川賞候補となった『しき』(2018年)、そして見事同賞を受賞した『1R1分34秒』(2019年)、その後発表された『ふたりでちょうど200%』(2020年)など、彼が発表した作品の多くは、いずれも「青春小説」と読んでさしつかえない、ある種の若さと眩しさを備えたものであった。

今回、本書『私の小説』を読んで、私がまっさきに思い出したのは、その「青春小説」の旗手と認められた著者が、唐突に『ほんのこども』(2021年)を世に問うたときの感嘆であった。作中人物として「小説」なる存在がいきなり登場するなど、そもそもが異色の作品なのだが、それよりもまず驚いたのは、同作がまぎれもなく「私小説」と呼ばざるを得ない結構の作品だったからだ。さらにその冒頭、「いかにもサッカーとかやってそうな名前がいいなと考え町屋良平と名乗り」、そして「日本でもっとも名のしれた文学新人賞をうけ」た、すなわち、芥川賞を受賞した著者自身を連想させる「私」が語るのは、およそこのような意想外の告白だった。

スランプに陥り「私小説」が書けず、苦悩する「私」は、自身の古いPCを探るなかで「小説」と題された三十三のファイルを発見する。ごく短い風景描写からなるその「小説」を素材に「私」は、短編を書き出すが、ある時ふいにその文章を書いたのが自分ではなく、小学校時代の同級生「あべくん」であることを思い出す。と同時、自分がこれまで発表してきた文章の随所にある「あべくん」の影響を悟った「私」は、こう懊悩する。

〈小説家になって毎日小説をかき小説のことを考える、そんな生活があたりまえになることで忘れ去られた、あべくんの文章によってもたらされる記憶をおもいだす。まるで「私の文体」のような顔をして得意になり恥とともに忘れていた。そもそもが他者から奪った文体でかいている。商業作家としての私はすべてあべくんから奪った文体でできているのだった。〉

そこでなされたのは、「商業作家」としての「私の文体」が「他者から奪った文体」であるという懺悔だった。むろん、あらゆる書き手の「文体」が、誰かの影響下にあるという点で、それは程度問題である(し、その告白の真偽についても読者が判断する術はない)。だから問題となるのは、にもかかわらず「私」が、「私の文体」が他者の「文体」の搾取によって成立していることの「加害性」に、決して少なくはない罪悪感を抱いている、という点に集約されるだろう。そして、この「いま、私が小説を書いている」ことに纏わる拭いようのない疚しさこそ、本書『私の小説』が引き受けようとしている最大のテーマである。

ゆえにと言うべきか、2021年から複数の媒体に断続的に発表された「私の文体」「私の労働」「私の推敲」「私の批評」の4編に、「私の大江」と題される書き下ろしを加えた5編のベースには、はっきり言って、濃い悲壮感と疲労感が漂っている。書きぶりや言葉遣いにユーモアがあるぶん、余計にそれを意識してしまう。

著者を思わせる存在の「私」は、不眠に悩み、鬱状態にあるという。さらに父母とも難しい関係にあるなど、いくつかの身辺的な出来事が書き込まれるという点で、本書もまた「私小説」的なテイストの作品と言える。だが、本書のリアリティラインも一筋縄ではない。もっともわかりやすいのは、小説本文と並行するかたちで引用される『さわれる他者からさわれない私へ』、『動きたくないカラダのキモチ』、『私という小説家の極意』など、いかにも存在しそうな、けれども実際は存在しない文章だが、それ以外にも、接触禁止厳罰化の話題や、父親の幽霊など、とにかく本書の叙述にはさまざまが嘘が、虚構が、やたらと紛れ込んでくるのである。

もちろん、これもまた程度問題である。言うまでもなく、あらゆる小説が、事実と虚構の混合物だからだ。それは一見「当事者」の「リアル」を描くと思われがちな「私小説」というジャンルでも同様だし、なんなら、本書が「私小説」的な要素を含む作品であるからこそ「私」は、必死で「これは嘘に塗れた文章だ」という点を喧伝し、その猥雑さに目を向けるよう読者を促すのである。

なぜか。そのようにして書くことだけが、作中の言葉を用いていえば、「我に大義ありと他者の生を矮小化して奪う、身体の芯までフィクションにひたされフィクションにふやけたような私のする、土下座のごときパフォーマティブで切腹めいた自傷的創作」だけが、現状、「この社会で下駄を履かされた性別のまま加齢しつづける」存在である「私」が「私の小説」を書くことを許される、ほとんど唯一の方途であるからだ。