和田雅成が語る『アンソロジー 舞台!』への共感 「役を生みだしていく舞台って本当におもしろい」

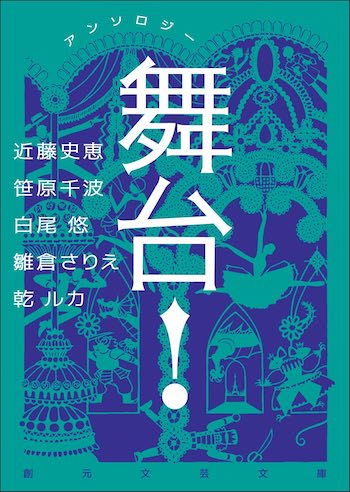

ミステリ・SF・ファンタジー・ホラーの専門出版社である東京創元社より、さまざまな舞台を題材に描かれた文庫オリジナル・アンソロジー『アンソロジー 舞台!』が刊行された。収録されるのは近藤史恵「ここにいるぼくら」、笹原千波「宝石さがし」、白尾悠「おかえり牛魔王」、雛倉さりえ「ダンス・デッサン」、乾ルカ「モコさんというひと」の5編。ミュージカル、2.5次元、バレエ、ストレート・プレイ……さまざま舞台をテーマに、ベテランから気鋭まで5人の女性作家が色とりどりの物語を紡いでいる。

舞台に出演する役者の視点で描かれた物語だけではなく、舞台を愛するファンの視点から描かれた物語も収録された本アンソロジーを、現役の舞台役者はどのように読んだのか。舞台『刀剣乱舞』シリーズのへし切長谷部役や舞台『呪術廻戦』七海建人役などの2.5次元舞台で活躍する和田雅成に、自身の経験を交えつつ『アンソロジー 舞台!』の感想や読みどころを聞いた。(編集部)

2.5次元舞台に出演する主人公の葛藤に共感

――和田さんは、東野圭吾さんの『魔球』をきっかけに、小説を読むのが好きになったんですよね。

和田雅成(以下、和田):はい。大袈裟な言い方かもしれないですけど、読書には人生を変えてくれる力があると思うんです。ストーリーのおもしろさはもちろんだけど、登場人物を通じて共感するだけでなく、これまでは考えもしなかった視点、自分では思いつきもしなかった価値観を知るだけで、その本を読む前の自分とは何かが変わると思うんです。読書するようになったおかげで、人生が豊かになっていくのを感じています。読むタイミングによって、響くところが変わるのもおもしろいですよね。たとえば僕は、今回読んだ『舞台!』というアンソロジーのなかでは、近藤史恵さんの「ここにいるぼくら」にいちばん揺さぶられたんですけど。

――2.5次元舞台で降板した役者のかわりに出演することになった主人公の物語。和田さんがまさに活躍されているフィールドを描いた作品ですね。

和田:どこまで取材したんだろう、だれをモデルに書いたんだろうと、勘ぐってしまうくらいリアルな物語だったし、はじめて2.5次元舞台に出演する主人公の葛藤にも、もちろん共感したんですけど、先輩である胡桃沢さんが主人公にかけてくれる言葉の数々が、今の僕には実感をもって理解できるんですよね。たとえば、プロジェクションマッピングの演出にしっくりこない主人公に、胡桃沢さんは「お客さんが入ればわかるよ」ってアドバイスするんです。「お客さんの感情を頼りに、ぼくたちもそこになにかが存在すると信じることができる」ってセリフは、まさにそのとおりだなあって。

――和田さんも、幕があがるといつも同じことを感じている?

和田:そうですね。もちろん稽古でも手を抜いているつもりはないですし、いつだって全力で役に挑んではいますが、限界があるんですよね。でもそこに、僕たちが演じるキャラクターが生きていることを信じてくれるお客様がいてくれるだけで、不思議と、どれだけでも壁を越えていける。とくに僕は、お客様がいてくれたほうが力を発揮できるタイプで、演出家の方に「雅成はお客様と舞台上の橋渡しがすごくうまい」とほめてもらえたときは、嬉しかったな。

――橋渡し。

和田:二次元の世界に存在している、すでにファンの方が深い愛を注いでいるキャラクターを、完璧に再現するなんて不可能じゃないですか。声優さんとは声もちがうし、肉体をともなう以上、多かれ少なかれ差異は生まれる。すべての理想に応えることは不可能ななか、僕たちにできることはキャラクターに、世界観に、寄り添うことだと思うんです。三次元と二次元が0.5ずつ寄り添って生まれたのが2.5次元だと思うので。そのあたりの想いも、この作品には強く描かれているなと思いました。

――自分なりに演技をアレンジした主人公が「完コピできるならしろ」と叱られる場面もありましたね。

和田:あれも、ものすごくわかるなあって思いました。僕も、演じるからには僕なりの個性が滲み出たらいいなと考えてしまうので。でも、個性なんていらないし、できれば声もアニメと同じに聞こえるくらい同化したいというスタンスの方もいて、技術を駆使して再現度をあげていく姿には、そばでみていて圧倒されます。最近読んでいる『マチネとソワレ』(大須賀めぐみ)というマンガでも、同じ役を演じるにも人によってアプローチが異なるということが描かれていましたが、その人にしか生きられない役を生みだしていく舞台って本当におもしろいなって思います。

――キャストが変わるだけで、セリフの響き方が変わったりもしますよね。

和田:そうなんですよ! 解釈は、無限大。そこには役者本人の、生きてきた環境や人生観が滲み出る。だからこそ、本を読むことも大事だと思うんですよね。自分が経験できることには限りがあるけど、読めば読むほど、知識も実感も深まっていくわけだから。

――だからこそ、これまで他の人が演じてきた役を担当することになった主人公は、好意的ではないファンからの声に悩まされるわけですが……。

和田:あれも、すごくわかる。否の声のほうが多くて悩んでいる後輩の姿も見てきたし、ファンの方に支えられている作品だからこその難しさはあると思います。でも、これもまた胡桃沢さんが主人公に言ったセリフですが「ちょっとだけ世界が変わるよ」というのも、本当にそのとおりなんですよね。その役として命がけで舞台上を生きていたら、劇的に何かが変わることはなくても、確実に、ちょっとだけ、世界が変わる。なんでそんなことまでわかるんだろう、って読んでて思いました。同じようなリアルさは、乾ルカさんの「モコさんというひと」にも感じました。

――こちらは正反対に、観客側の視点で描かれた物語ですね。

和田:帝国劇場の名前が出てくるってことは、主人公たちが推しているのはあの人だろうか……なんて邪推してみたりもして(笑)。「ここにいるぼくら」で、キャス変の事情がファンの方々には知らされないように、ファンの方々の事情も僕たちには知ることができないんだよなってことも、改めて感じました。この作品で描かれるように、ファンミーティングとかにも突然こなくなる方っていうのは、いらっしゃるんですよ。そういうときに思うのは、がっかりとか悲しいとかではなく、ただ「元気でいてくれたらいいなあ」ということなので、この作品はものすごく刺さりました。

――不思議ですよね。お互いのことを、本当は何も知らないのに、劇場で、あるいはファンミーティングの会場でつながる瞬間によって、お互いが生かされている。

和田:そうなんですよ。知らないからこそ、僕はお客様とともに過ごせる時間を大事にしたい。これも「ここにいるぼくら」で描かれていましたが、幕が開いたあと、SNSのフォロワー数が急激に増えていくのを見ると、それだけ存在を認めてもらえたような気持ちになるんですよね。役者って、基本的には承認欲求の塊だから、それが満たされることで自信をもつことができる。お客様が観てくれるから、応援してくれるから、輝くことができるし、もっと頑張ろうと思えるんです。だから僕は、お客様にもいつまでも幸せで、元気でいてほしい。僕のファンであることをやめる日きたとして、それでも全然、かまわないから。

こうありたいと思う自分を貫いていきたい

――笹原千波さんの「宝石さがし」はバレエに携わる人たちのお話でしたが、技術はあってあたりまえの世界で、自分の個性を模索する姿は、役者の方にも通じるのかなと思いました。

和田:通じるところは確かにありますが、自分とは違うフィールドの物語だと、一読者として気軽に楽しめますね(笑)。ある意味、伝統芸能にも似た世界で、同じ業界にかかわる母親と娘のわだかまりみたいなものも描かれていたから、そういう感情がわくものなのか……と興味深くもありました。ただ、思い出したのが、僕にとって第二のお母さんと呼べる人の存在。僕を演劇の道にいざなってくれた方なのですが、当時の僕は、芝居もダンスも殺陣もなんにもできなくて。

――何歳くらいのときですか?

和田:二十歳くらい。もう、12年も前のことですね。でもその人は「あんたは何もできないけど、華だけはあるね」と言ってくれて。華、って言葉をそのとき初めて聞いたから、どういうことなのか全然わからなかったんですけど、いろんな舞台を観ていくうちに「もっと上手な役者はいるかもしれないけれど、誰よりも目を奪われてしまう役者」というのが存在するということがわかってきて。あれを華と呼ぶならば、そしてそれが僕にもあるならば、技術を磨くことさえできれば誰にも負けない役者になれるのではないか、と思えたんです。

――そこで、ちゃんと技術を磨こうと思えたのが、すごいと思います。

和田:まあ、本当に何もできなかったですからね(笑)。このままじゃまずいとは思っていたので。で、そう言ってくれた第二の母が、2018年にミュージカル『薄桜鬼 志譚』土方歳三 篇という舞台で主役を演じたときに観にきてくれて、「あんたうまなったな」「満席の舞台でどまんなかに立っているのが誇らしかった」と言われたのが、本当にうれしかった。個性って、生まれたときから備わっているものではあるんだけど、いろんな経験でもまれるうちに気づかされて、努力で磨かれていくものなんだなってことを、この小説を読んで思い出しました。

――白尾悠さんの「おかえり牛魔王」はちょっと毛色が違っていて、目立つのがきらいな主人公が、なにかと悪目立ちする同僚が実は劇団に所属しているのを知るという物語です。

和田:プロになりたいわけじゃないけれど、働きながら芝居に関わり続ける。それはたぶん僕にはできないことだけど、まわりで会社勤めしながら演劇に関わっている人たちをみていると、専業の人たち以上に生き生きしているなと感じることがあるんですよね。自分じゃない何者かになれる瞬間に味わう自由さが、もしかしたら僕たち以上に強い解放感をともなうものなんじゃないかな、と思ったりもします。

――仕事にしていないからこそ、純粋に演劇を愛し続けられる、ってこともありますしね。

和田:セオリーを知らないからこそ、思わぬ角度から正解を叩きだすということもありますしね。オーディションでも、何も学んだことのない素人が見せる、純度の高い情熱と迫力に、プロの誰も勝つことができないってことがあります。そういえば、敬愛する演出家・末満健一さんもおっしゃっていましたね。十年くらい前に書いた脚本を読んで、よくこんなの書いたなと思うくらい粗削りで恥ずかしいけど、でも二度とこんなものは書けないんだ、って。僕も、二十歳のときの初舞台は、技術も何もあったもんじゃなくて、観返すのも恥ずかしいけど、でもあのとき発していた“何か”はもう二度と表現できないんだろうなあと思います。

――でもその“何か”を根っこで失わないようにするために、何を大事にしなくちゃいけないのか、みたいなことが「おかえり牛魔王」には書かれていた気がしますね。

和田:これでいいや、って思わないのが大事なんでしょうね。そつなくいろんなことを進めようとする主人公と違って、同僚は絶対に主張を曲げないし、それによって場をかき乱したりもするんだけど、納得できないのに大事なものを譲る必要はないというか、譲っちゃいけないと思いますし。以前、宮本亞門さんとご一緒したとき「俺は61歳で、還暦を超えていつ死んでもいい年齢になった。また1歳になったつもりで自由に生きるんだ」とおっしゃっていたのが、ものすごく心に響いて。賛否両論あったとしても、自分のつくりたいものをつくるために信念を貫きとおすのが、本当にカッコいいなと思ったんです。僕は基本的にお客様ファーストだけど、だからといってお客様におもねるのではなく、こうありたいと思う自分を貫いていきたい。そう決めたほうが、人生が楽しくなるというのも、実感しています。