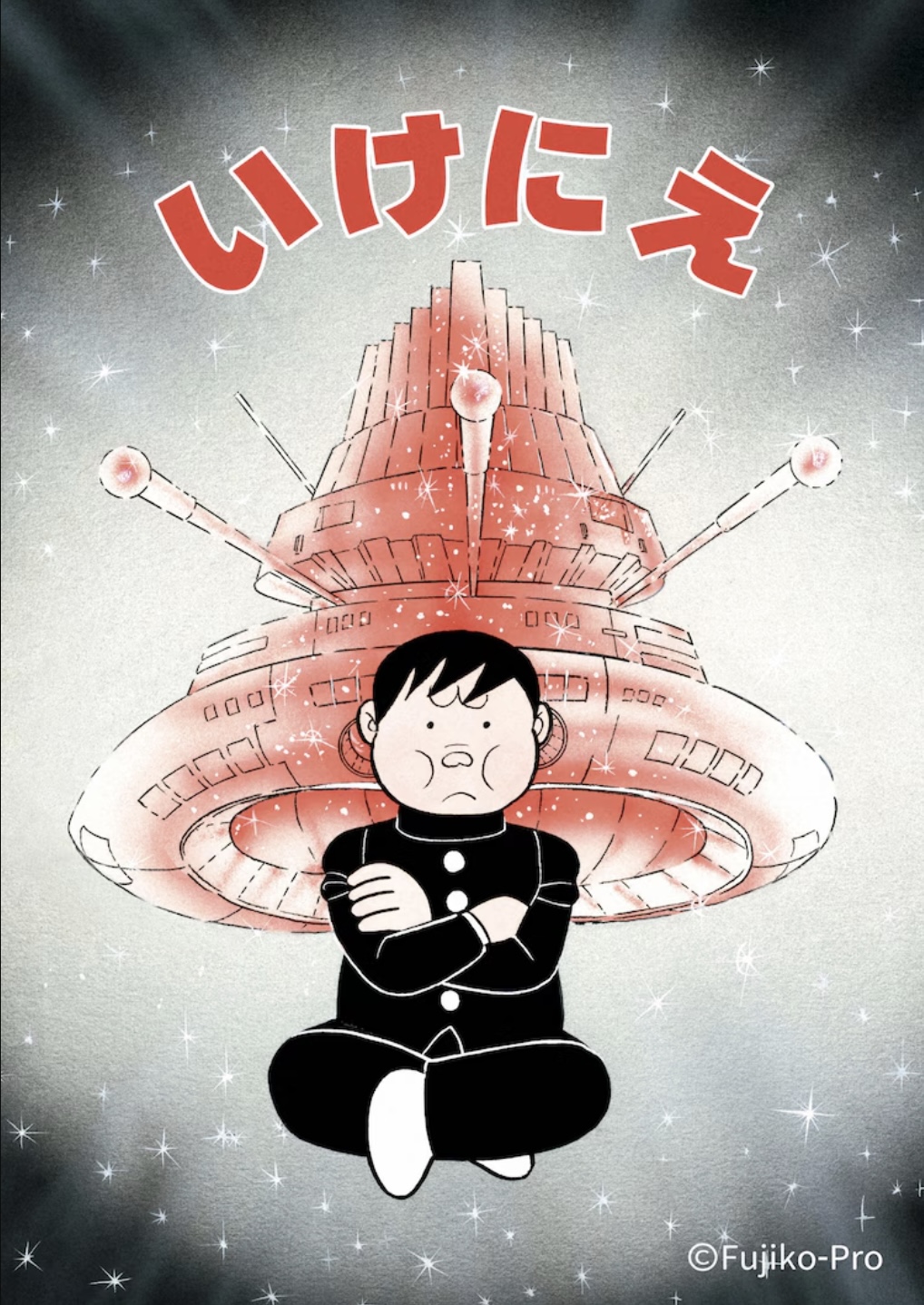

藤子・F・不二雄が描く、不可解な存在としての宇宙人 『いけにえ』ラストシーンの意味とは?

NHK BSで放映されている「藤子・F・不二雄SF短編ドラマ シーズン2」も、ついに最終回を迎えた。本日5月26日に放送されるトリを飾る作品は、『いけにえ』(初出:『漫画アクション』1980年4月19日増刊号)。文字通り「いけにえ」についての話だが、なにも古代のアステカやマヤに題材をとっているわけではない。現代の日本において、ある青年が不可抗力的に「いけにえ」にされようとする過程が物語では描かれる。

『いけにえ』は、シャンデリアを思わせる煌びやかでゴージャスなUFOのアップから始まる。続くコマで示されるのは、UFOが浮かぶ夜空の下、街中を楽し気に歩いたり、公園でデートにふけったりしているさまざまなカップルの姿。

どうにも非日常というか、空にででんと構えるUFOと、とくに気にする様子もなく、自分たちの愛を確かめ合う恋人たちという組み合わせは不調和に思えるが、その一組である、学ランを着た小太りの青年・池仁平(いけ・にへい)と、ガールフレンド・ミキとの会話から背景が察せられる。UFOは2年前から地球に姿を現しているが、その理由や目的はわからず、しかし現在までのところ害があるわけではないので、わからないままなんとなく人々の日常のなかに溶け込んでいるのだ、と。

しかし「害があるわけではない」とは一介の市民目線の話。じつは平穏に見える日常生活の裏では、UFOは各国へとその強大な力を誇示し、ある要求を日本政府に突き付けていた。それは池仁平を自分たちに引き渡せというもので、そうすれば彼らは地球からおとなしく立ち去るという。否応なく、世界の首脳たちは池を「いけにえ」とすることに合意する。池の自宅を訪れた新聞記者・浅田はその事実を彼に明かし、池を知人の別荘にかくまって助けようとする。しかし、浅田は政府によって消されてしまい、池は捕らわれの身となる。やがて宇宙人への引き渡しの日が迫り……。

池仁平はなぜ「いけにえ」となるのか。池自身は何らかの特別な才能があるわけでも、桁外れの身体的な能力があるわけでもない(いや、ないとは言い切れないのだが、池が「いけにえ」に選ばれた理由を考える場面ではそうした言及もないため、可能性は低いだろう)、一介の浪人生にすぎない。浅田や、池を「いけにえ」にするために説得にあたる神父も、宇宙人の意図は不可解だと述べ、それ以上の思考を打ち切っている。

そうした不可解という心象は、作中における宇宙人の秘匿性に起因するところもあるだろう。『いけにえ』のなかで宇宙人は直接の姿は見せず、またその声があらわれることもない。これは「宇宙人」が重要なキーとなる作品としては、藤子・F・不二雄作品のなかでは例外的である。藤子作品においては、地球人とそれなりに親和性があり、地球人と友好な関係を築く宇宙人も、そうでない宇宙人も登場するが、『いけにえ』における宇宙人は後者の、地球人とへだたりのある「他者」色の濃厚な――いや、「他者」の極北にある宇宙人であると言えよう。

藤子作品における、「他者」としての宇宙人を考えるうえでとりわけ重要になるのは、『宇宙人レポート サンプルAとB』と『征地球論』の二作である。両作における宇宙人の特色は、おおむね次の二点に集約される。

ひとつは、不合理なものを解さないこと。たとえば、地球侵略の是非を宇宙人たちが問う『征地球論』では、宇宙人たちが地球人を観察してその性質を探るが、テレビを見ている姿を見て、「何時間もガラスビンのけつを眺めるのか」と語り、小説を読んでいる姿を見て、「ウソ話と分かっているのに読むなんて理解を絶する」と語る。つまり、彼らの世界では、少なくとも地球人が定義づけるような娯楽――たんに生命活動の持続や生殖の活性化を目的とするのであれば不必要で不合理な存在だが、同時に地球人にとっては不可欠な存在である――はないのだろう。

また、地球人社会に関する考察においても、歴史上で地球人が幾度も平等を目指す施策を講じながらも、その都度ピラミッド型にまとまっていることや、天然資源の枯渇が予測されながらも、一方で大掛かりな浪費が平然と行われていることに疑問を呈する。筆者としては、こうした疑問には「ときどきりくつにあわないことするのが人間なのよ」というしずかの名言(『ドラえもん のび太と鉄人兵団』)以上に説得力のある答えは持たないのだが、要は、地球人におなじみの(?)不合理な思考や行動を彼らはもたず、また解さないのだということが推察できる。

もうひとつは――これはまさに「不合理」の極致であるとも言えるのだが――「愛」というものを解さないこと。中世の地球で、ロミオとジュリエットの出会いから死までを宇宙人が観察する『サンプルAとB』の場合、サンプルA=ロミオと、サンプルB=ジュリエットがはじめて出会った際、両者とも心臓や肺、目の動きが瞬く間に活性化したことに着目し、宇宙人たちは彼らの交わりを逐一観察することに決める。

地球人にとっては、いわゆる「一目惚れ」なのだと感覚的に理解できるが、宇宙人は最後までそれを理解できない。『サンプルAとB』では、そもそも宇宙人には生殖という概念がないようなので、それはまだ納得できるが、『征地球論』の場合、宇宙人は地球人が有性生殖であり、オスとメスの性行為によって繁殖することを把握しつつも、「レンアイ」の機微を理解することはない。同時に、人と人のあいだにあった激しい対立が、誰かの生命の危機/停止という生き死にが絡むできごとがきっかけでなくなり、すんなりと和解に行きつくようなことにも、宇宙人たちは不可解な表情を見せるばかりだ。

上記の二作は、基本的には宇宙人が「観察者」にとどまり、地球人と直接対面でのコンタクトはしないという点でも共通する。『いけにえ』にもこの傾向は見て取れ、それだけに『いけにえ』の宇宙人像は、この二作の延長線上にあるように感じられてくる。