荒俣宏の最後の小説は、日本人の導きの星だーー福澤諭吉の史実に揺らぎを与える『福翁夢中伝』

荒俣宏は導きの星である。その膨大な著作と文章により、どれだけ多くのことを学んだことか。一番は、幻想怪奇小説に関する諸々であるが、他にも『開化異国助っ人奮戦記』で明治期のお雇い外国人、『図像学入門』で図像学に興味を持ったりと、多方面に関心領域が広がった。また、パルプマガジンやピンナップ・アートに関心を抱いて調べると、『バルプマガジン 娯楽小説の殿堂』『Girl Art ピンナップの女神たち』といった著書と出会うことになる。我が家の書庫にある荒俣宏コーナーを見るたびに、一人の人間がこれほどの多彩かつ深い知識を得ることができるのかと驚嘆。まさに知の巨人である。

もちろんこれは小説にもいえる。初の小説である『帝都物語』を読んだときの衝撃は忘れがたい。メチャクチャに面白いストーリーに夢中になりながら、近代を舞台にしても伝奇小説が成立するのかと茫然とした。同時期の、夢枕獏と菊地秀行の現代伝奇バイオレンスの人気もあり、時代小説の一ジャンルであった伝奇小説の可能性が、一気に拡大したのである。

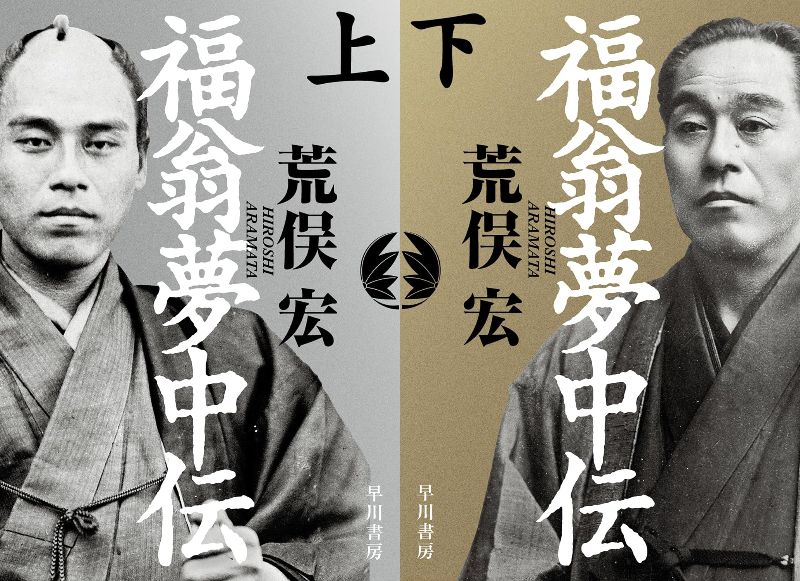

そんな荒俣の「最後の小説」と銘打たれた歴史小説が刊行された。『福翁夢中伝』だ。主人公は福澤諭吉。幕末から明治を生きた思想家・教育家であり、慶應義塾(後の慶應義塾大学)を創設した。翻訳書や著作も膨大であり、特に有名なのは『学問のすゝめ』だろう。渡米する咸臨丸に乗っていたり、明治時代になると多方面に影響力を発揮したりと、幕末から明治を語る上で、欠かせぬ存在といっていい。

それだけに福澤に関する著作は多い。また、自らの人生を綴った『福翁自伝』が、福澤を知る第一級の史料となっている。このことは作者も熟知しており、「あとがき」で〝まがりなりにも「創作物」と主張できるような諭吉伝を世に出せる余地は、ほとんどなくなったともいえる〟と、ぼやいている。そこで作者が恃みにしたのが「縁」であった。長くなるので「縁」の意味は「あとがき」を読んでほしい。「縁」があったからこそ、福澤を中心ににした、巨大な人間曼荼羅図を描き出せたのである。

それにしても、福澤の関心領域の広さは何なんだ。福澤とかかわる人たちの幅広さは何なんだ。「翻訳」「出版」「咸臨丸」「小笠原諸島」「慶應義塾」「政治」「演劇」「漫画」「伝染病研究所」……。少年時代から始まる福澤の語りにより、次々と歴史上の人物が登場。勝海舟、北里柴三郎、川上音二郎などの有名人だけでなく、薩摩藩邸焼き討ちの先鋒となった長坂欣之助(後の松森昌保)など、あまり注目されていない人物も取り上げている。個人的には、ロシアでヤマトフと名乗っていた日本人まで登場して、大いに喜んだ。昔、山田風太郎の短篇「ヤマトフの逃亡」を読んで、実在人物なのか作者の創作なのか分からず、困惑したことを思い出してしまった。今は、ちょっとインターネットで検索すれば簡単に分かるのだから、いい時代だ。本書を読んでいて、知らない名前が出てきたら、すかさず検索してみてほしいものである。