『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』著者・大前粟生が語る、男性にとってのフェミニズム

今までなかなか届きにくかったジェンダーや性差別に違和感をもっていた人々の声が、徐々に響き始めるようになってきた日本社会。それでもまだ、ジェンダーや性差別に悩みながらも、うまく自分のしんどさを言葉にできない人々はたくさんいる。大前粟生の単行本『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、生きづらさを抱えた優しい人たちが集う、大学のぬいぐるみと話すサークルを舞台にした表題作をはじめ、そんな生きづらさを抱える心にやわらかく寄り添ってくれるジェンダー文学の短編集だ。

「女性差別に全身全霊で傷つく男の子を書いてください」という編集者からのリクエストから執筆が始まった表題作の話を中心に、男性でありながら日ごろから女性差別に心を痛めてきた著者が、どんな思いで本作を執筆したのかを訊いた。(六原ちず)

フェミニズムの存在を痛烈に意識させた短編小説との出会い

――大前さんがフェミニズムのことを考えるようになったのは、2016年2月に小説家・松田青子さんの短編小説「女が死ぬ」(『ワイルドフラワーの見えない一年』収録、河出書房新社)を読んでからだそうですが、読む前とそれ以降で社会の見え方はガラッと変わりましたか?

大前:『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』のなかで書いたこととも重なってくるんですけど、読む前も、人に何らかのレッテルを貼ったり、そのレッテルに基づいたノリを強要したりしてくるホモソーシャルな世界やコミュニケーションに違和感はあり、漠然と生きづらさを感じていました。そんななかで「女が死ぬ」を読み、物語やコンテンツの展開のために、今まで女性が利用されてきたっていうことをはっきり提示してもらったことで、男性としてこの社会で育ってきた自分も、同作で書かれていたような加害者性をもった影響を、誰かに与えてきたんじゃないかという自分への戒めが生まれましたね。

――2016年ごろというと、女性差別についてのニュースが増え、それについて意見をいう人が増えてきた時期とも重なります。

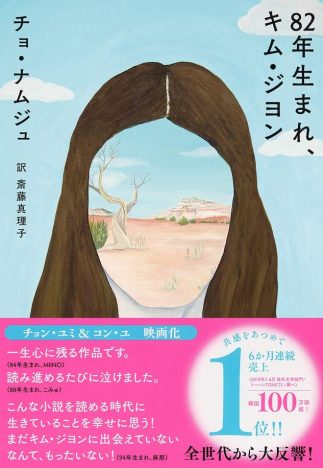

大前:差別やセクハラのニュースを見ると、加害者側に立っているような罪悪感もあり、一方で、実際には自分が差別を受ける体験をしたわけではないけれど、そういったハラスメントを受けたような感じで体調が悪くなることもけっこうありました。そういうニュースに触れるのと同時進行で、2016年前後から『82年生まれ、キム・ジヨン』(チョ・ナムジュ、筑摩書房)、『ありがちな女じゃない』(レナ・ダナム、河出書房新社)、『日本のヤバい女の子』(はらだ有彩、柏書房)など、読みやすくて学問というよりは生活の感覚に根差したフェミニズムの本が増えました。

――そうやって読んだフェミニズムの本に、ジェンダーをテーマにした今回の作品と共鳴するような部分はありますか?

大前:作品の中でも何度も繰り返し登場人物が発する言葉なんですけど、「人のことを性別やレッテルで見るのではなく、個人として見る」「性別やレッテルは関係なくその人個人として存在してほしい」「当たり前に尊重したいし、尊重されたい」というメッセージは共通しているのかな、と思いますね。そういった本を読むことでなんらかの希望を感じながら、本の中で性差別の加害者として登場するのは男性。実際の社会でも、男性が加害をしてしまうことがほとんどです。だから自分は、ホモソーシャルな社会の中で生きづらさを感じ、フェミニズムに救われながらも、同じ社会で育ってきたことで、身近な女性たちを傷つけてきた側にもいるんですよね。

――これまで書かれてきた短編は、妹の目からビームが出て止まらなくなる「ビーム」(『私と鰐と妹の部屋』収録)などいわゆる“奇想”をテーマにしたものが多く、そういった作品は最初の一文からストーリーを発展させていくそうですが、本作もそのように書かれたのでしょうか。

大前:この作品については編集者さんからはっきりしたテーマをいただいていたので、テーマの上でもいちばん大事なシーンである、主人公・七森の大切な友人である麦戸ちゃんが学校に来られなくなった理由を話すところをまず最初に設定して、そこに向かっていくような感じで書きました。このシーンについては、小説の登場人物とはいえ実際につらい思いをした人が誰かにその話をするときに、どこまで語らせることができるのかな、ということを考えながら、作中で一番長く向き合ったところです。語らせすぎてしまうと、それ自体が作者による登場人物に対する暴力になってしまうかもしれませんから。このシーンは読んでいてストレスがかかる部分だし、自分が書く時もそうだったので、小説全体としては読んでいる人がしんどくなりすぎないように気を付けました。

――読者がしんどくなりすぎないようにというのは、どの作品を執筆するときでも気を付けているんですか?

大前:こういうテーマの作品だからこそ、というのが一番大きかったですね。現実で起こっている女性差別やジェンダーの問題は、簡単には解決しない。小説というフィクションの中で解決策や物語としてカタルシスを提示するのは、それはそれで暴力的かなと思いました。だからなんていうか、この作品はフィクションだけれども、あまり創作物っぽい、都合の良いものにしすぎないものとして書こうと、なるべく心がけた。それでも、しんどい作品ではあると思うので、小説の中で等身大の、誇張しすぎないしんどさを出すことで、同じような思いをしている人が「自分だけじゃないのかもしれない」と、ちょっとでも楽になってくれたらいいなと思っていますね。

――表題作に登場する、そういったしんどさを抱える人たちが集う“ぬいぐるみと話すサークル”という設定は、どういうところから着想を得たのでしょうか?

大前:しんどさを感じていても、それをうまく言語にすることができない人が多いのかなと思ってまして、作中で登場人物も言ってたんですけど、自分がしんどいということを、人にそのまま聞かせてしまうと、相手もしんどくさせてしまうかもしれない。でも、自分の心の中にあるものを、どういう形でもいいからいったん言語化してしまえれば、ちょっとでも客観的に対象と距離が取れて楽になるってことがある。それで、人間じゃないもの――言い方は悪いですけど話しても傷つきようがないものを相手にすれば、登場人物やいろんな人のメンタルが緩和されるかな、と思って。そう考えた時に、ぬいぐるみという存在には、愛着だとか思いやりだとか、そういった癒しの響きがあると気づいたんです。