昆虫食はもはや当たり前? ウジ虫チーズ、かたつむり水、ウツボの内臓……世界の奇食事情

人はなんでこれを食べ始めたのだろう? そう思わずにはいられない食べ物が、誰でも一つはあるはずだ。ウェールズ在住の食物史家セレン・チャリントン=ホリンズが2022年に著し、今年2月13日に邦訳の刊行となった本書『世界の奇食の歴史』(原書房)。その中では「奇食」の来歴を紐解きながら、奇食=ゲテモノといった固定観念を覆す考察が展開されていく。(メイン画像は「カース・マルツゥ」というチーズ。その正体は記事後半にて)

缶詰加工のルーツは18世紀末のフランスにある。製菓業者のニコラ・アペールはワイン製造にヒントを得て、瓶に食物を詰めて密閉する保存方法を考案する。実証実験での成功を経て、1810年にアペールが保存法の詳細を記した書籍を出版すると、さらなる技術革新が生まれる。イギリスではブリキ缶を用いた技法が実用化され、市場規模も拡大。業界内の競争が激しくなる。

一部の業者は儲けのために過剰にコストを削減し、手抜き作業や工場の衛生環境の悪化につながる。そして缶の中身の腐敗や食中毒などのトラブルが起きては、消費者の不安を煽るような書きぶりで報道される。それでも一般家庭では安価で調理の手間を省けるメリットが歓迎され、売上は伸び続けた。缶詰はその便利さによって、スキャンダラスな奇食で終わらなかったのだ。

一方で、すでに普及していた食べ物が、後から奇食となる場合もある。安くて栄養に富んだ動物の臓物は昔からイギリスで重宝されてきたが、冷蔵輸送の発達によって供給の増えた切り身肉に人気を奪われる。それと共に下拵えの手間と姿かたちの生々しさも相まって、奇食として敬遠されるようになる。こうした変化について著者は、〈奇食の定義は変わり続けるもののようである〉と分析する。

奇食と定義する価値基準は、そもそも万国共通と限らない。イギリスでも日本でも食材としてはゲテモノ扱いのカエルも、世界的に見ると広く食べられている。フランスでは中世に過食を禁じられ肉を控えていた修道士たちが、抜け道としてカエルを食べるようになったという記録が残されており、今では国民食として毎年約4000トンも消費されている。

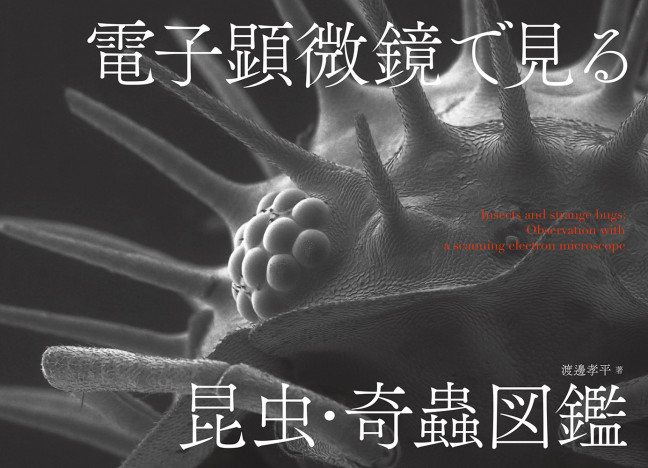

西洋社会で不潔なイメージがあり避けられがちな昆虫食だが、実は西洋人にとっても身近な存在だったりする。アメリカ合衆国では食品医薬品局によって、食品ごとに「虫の破片」の許容量が定められており、虫がある程度入ってしまうのは不可避とされている。カイガラムシの一種から採れる色素「コチニール」はソーセージやカニカマの色付けにも使われており、好き嫌い関係なく、昆虫を口に入れる機会は少なくないのだ。