本屋での“立ち読み”は日本独自の風習だった? 知られざる江戸時代のルーツとは

「立ち見」から「立ち読み」へ

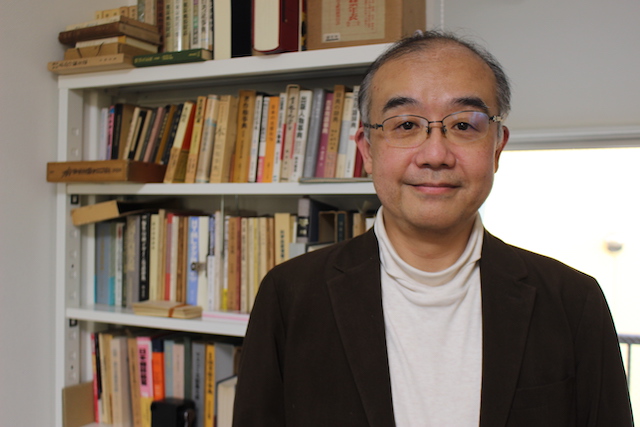

――「『立ち読み』の歴史」のなかで、「立ち読み」は明治20年代以降に雑誌屋で始まったと論じられています。

小林:私の仮説ではそうです。もともと、本屋と雑誌屋は別物でした。江戸時代において、ハイソではない子どもや庶民は吊るされている浮世絵を絵草紙屋で「立ち見」していました。明治20年代に浮世絵の人気がなくなってから、代わりに置かれたのが雑誌。これが雑誌屋の起源です。彼らは浮世絵の「立ち見」から雑誌の「立ち読み」をするようになっていったんです。

その後、博文館が雑誌の流通に本を載せる「取次」という発明をしたことで、日本では本屋と雑誌屋が一体となり、独自の出版文化を築いていきます。そんな中、戦前から活躍していたジャーナリスト・宮武外骨は大正7年に雑誌屋で始まった立ち読みについて「明治30年(1897年)頃まで咎められた」と書いています。彼は自分も雑誌社を経営しており「立ち読みは咎めないといけない」という意見の持ち主でした。

さらに「東京堂が立ち読みを放置して学生を堕落させている。立ち読みをすれば万引きもしたくなるだろう」と庶民が本屋でも立ち読みをし始めたことに対して、辛辣な意見を述べています。一方、当時の本屋も「万引き犯を見つけたら、寒空の下で水攻めにする」と脅したりもしていました(笑)。でも、その後「立ち読みをさせた方が、結果的に儲かる」という論調に変わっていき、だんだんと業界全体で本屋の立ち読みを容認するようになっていくんです。

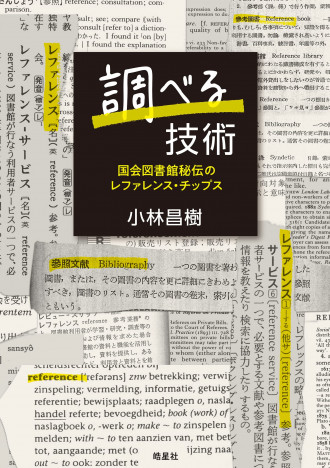

断定はできませんが、「立ち読み」は階層の違う人々をシャッフルするのに役に立ったのでは、と個人的には思っています。「立ち読み」によって、昔だったら本に触れるような機会がなかった階層の人も新しい知識を得るチャンスに恵まれる。場合によっては私みたいなプラモ屋の息子が、国立図書館のレファレンス司書になるというケースもある(笑)。多くの人に知識がひらかれて、努力によって職業選択の可能性が増えたのは、「立ち読み」のよい点でもありました。

――戦前から日本の出版界をリードしてきた講談社の創業者である野間清治は「これを読めば大学に行かなくても偉くなれる!」と、あらゆる階層の人々に対して本を読むことによる立身出世を説いていました。「立ち読み」は、そうした出版文化の理念が思いもよらぬ形で表れた風習だったのかもしれませんね。そんな「立ち読み」の風習は近年、書店の減少などによって少なくなっていると思います。

小林:寂しいといえば、寂しいですよね。フィルムで本を包むシュリンクパックが1979年、雑誌の立ち読み防止テープも2015年に発明・実用され、出版業界も立ち読みをさせない方向に動いています。いずれ「立ち読み」ができなくなるのも、やむを得ないのかなと。

Amazonなどのネット書店には「試し読み」の機能がありますが、「立ち読み」は強度が違うというか、似て非なるものだと思います。昔は「立ち読み」をして30分を過ぎると、店員が近くにきてハタキでぱたぱたされたりしたものですが、その緊張感の中で本の一番面白い瞬間を楽しめました(笑)。「立ち読み」は貧しい人にも一流のクリエイティブなコンテンツが供給される仕組みだったのかもしれません。