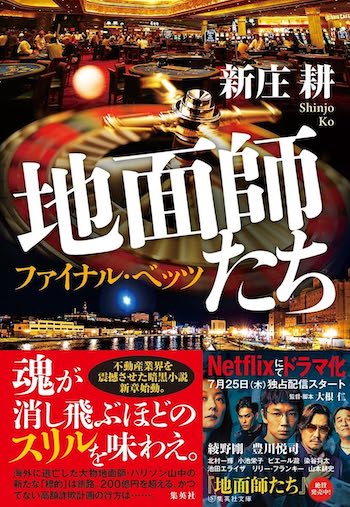

『地面師たち』新庄耕インタビュー 小説執筆を決定づけた「地面師対策セミナー」と「コインパーキングの景色」

この夏、最も話題になった映像作品といえば、Netflixの『地面師たち』だろう。2019年に出版された新庄耕の小説『地面師たち』(集英社)をベースにした、ハリソン山中(豊川悦司)と拓海(綾野剛)らの不動産詐欺師グループが繰り広げるクライムエンターテインメントは瞬く間に評判を呼び、Netflixの国内ランキングでは首位を独走。誰かと会うたび「地面師たち見た?」と聞かれるほどだった。そしてこの7月には続編となる『地面師たち ファイナル・ベッツ』(集英社)が出版され、前作をはるかに超えるスケール感が話題になっている。今回は原作者の新庄耕に『地面師たち』2作に対する思いを聞いた。

撮影現場で見た、俳優・綾野剛の細部へのこだわり

――まずはNetflix版『地面師たち』のヒット、おめでとうございます。実際に映像化されたものを見て、どう思いましたか。

新庄:誤解を恐れずにいえば、最初はそこまで大きな期待はしていなかったんです。もちろん、大根監督の実績は申し分ないですし、日本を代表する俳優の方々が集結していたので、そこはまったく疑いの余地はありませんでした。ただ、私はもともと映画の2時間や3時間で作品が完結するフォーマットが好きで、ドラマはどちらかといえば苦手なんです。というのも、ドラマになると話数や尺が決まっているので、どうしてもいたずらに話を引き伸ばしたり、逆に無理やり尺に収めたりしなければならない。そこが気に入らなかった。

でも実際に試写を観てみたら、1話ごとの尺が全部、違うんです。無理に作っていないから物語として余計なところがないし、物足りない感じもない。一本の映画を見たような感じで、時間を忘れるほど没入して見入ってしまいました。小説よりも過激で派手な描写が多かったんですが、そういった外連味みたいなものも映像作品としてマスに訴えていくには必要な要素なんだなと、大変勉強になりました。

――出演者の方たちとは会われましたか?

新庄:撮影現場に見学に行った際に、地面師グループを演じられた綾野剛さん、豊川悦司さん、ピエール瀧さん、小池栄子さん、北村一輝さん、それから山本耕史さんにもご挨拶させていただきました。とりわけ拓海を演じた綾野剛さんは、打ち上げや試写会でも声をかけていただき、直接お話する機会をいただきました。

そこで、拓海の髪型やメガネなどの小道具も綾野さんご自身のアイデアで作り上げていったというお話をうかがい、そうした細部への心配りとこだわりが作品全体のクオリティに寄与しているのだと感動しました。

――演技についても話されたんですか?

新庄:どうしたら拓海という人間になりきれるか、考えを尽くしてていただいたみたいで。綾野さんの言葉でいうと、ふだん自分は役者として見ている人をだますけれど、『地面師たち』の拓海は、いったん素人になったうえでその素人が人をだます役をやらなければならない、入れ子の構造になっているんだと。役者が視聴者をだますのとは違う、役者ではない人がだます演技を研究したとおっしゃっていました。そのような思考の深さがあったからこそ、あのような素晴らしい演技につながったのだと思います。

新庄:豊川さんは撮影現場と、雑誌の鼎談でお会いしましたね。最初、東宝スタジオで行われた撮影を見学しに行ったんですが、体育館みたいな巨大なスタジオ内にハリソンルームのセットが組んであったんですよ。四方が壁で囲われていて、外からは中の様子が見えない。スタジオの端で待っていたら、ハリソンルームから「ルイ・ヴィトン!」と、北村一輝さんの叫び声が聞こえてきて、あまりの迫力に心臓が止まりそうでした。人間ってこんな声が出せるのかって。そんな状態でふと横を見たら、スタジオの隅にハイチェアに腰掛けている、圧倒的なオーラをはなつ長身の紳士がいたんです。それがハリソン山中を演じられた豊川さんでした。まごつきながら挨拶させていただいたら、あの口調で「素晴らしい原作をありがとうございました」って。思春期に名作『愛していると言ってくれ』を熱中して観ていた私としては、それだけで完全に舞い上がってしまいました笑

ハリソン山中の役は私もいろいろ考えていましたけど、実際、豊川さんの演じられたハリソンを見ると、これは豊川さんしかできなかったなとあらためて思いましたね。スーツの着こなし、話し方や佇まい、表情や仕草、インテリヤクザ風でありながらどこまでも謎めいている存在感は、豊川さんだからこそ表現できたのではと素人ながら思っています。

執筆の鍵となった、参加費数万円の「地面師対策セミナー」

――では、原作の小説『地面師たち』についてお聞きします。それまで書いたことがなかった、クライムサスペンスというジャンルに取り組んだきっかけを教えてください。

新庄:デビュー作の『狭小邸宅』(集英社)の担当編集者さんが「これやりませんか」って声をかけてくれたんです。デビュー作も不動産業界をあつかったんですが、私自身は不動産のことは素人で、知識もないし、事件のこともニュースで知ったぐらいで。サスペンスものも書いたことがなかったので、断るという選択肢もあったんですが、担当編集者さんを信頼していたので、あまり考えずにやってみたんです。とりあえず取材を始めたんですが、これが大変でした。

――どういうところで苦労したんでしょうか。

新庄:最初は雑誌や新聞を読んでみたんですけど、地面師側が実際どのような準備をして、どのようにだますのか、概略はわかっても細部がわからない。そんなときにSNSで不動産業者向けの地面師対策セミナーの告知を見て、参加費は数万円と決して安くはなかったのですが、担当編集者さんにこれに行きましょうと。それで行ってみたら、専門家の方々の有益な講演にくわえ、参加者に製本された1センチぐらいの分厚い冊子が配られたんです。そこに地面師の歴史から事例集まで網羅的かつ細部にわたって知りたいことが載っていて、「これだ」と。これを教科書にしながら物語を作っていけばいいのかもしれないと、一気に勢いがつきましたね。

――小説『地面師たち』が動き出したわけですね。

新庄:ただ、どの土地を舞台にするかという問題が残っていて。企画のきっかけとなった大手ディベロッパーが騙された事件は五反田の旅館が舞台でしたが、フィクションである以上同じ場所を使うわけにはいかない。だまし取った金額もその事件では55億5000万でしたが、どうせ小説でやるならそれ以上に価値のある土地がいいと思って地図を買って探したんです。ところが、なかなかこれという土地が見つからない。

そんなとき、JR山手線の高輪ゲートウェイ駅ができると話題になっていて、開発が進んでいるはずだから現地に行ってみたら、あったんですよ。開発にそなえてコインパーキングになっている土地が。その周辺を歩いてみたらいくつもお寺があって、そこから作品のアイデアが溢れ出てきましたね。

――その『地面師たち』では、いかにも続編がありそうなラストでした。当時から続編は考えていたんでしょうか。

新庄:私自身は考えていませんでした。書き終わった時点で魂が尽き果てた感じでしたから。物語のラストについても、ハリソンが簡単に捕まってしまうと、それにだまされていた拓海の格も下がってしまうと思ってあの終わり方にしただけのことなんです。

ただ、出版した2019年の時点で映像化の話がいくつか来ていたんですよ。それで集英社の編集部も「じゃあ続編やろう」って、いつの間にか逃れられない雰囲気になっていました(笑)。