高野ひと深『ジーンブライド』「社会と向き合ってみようと思えた日に、ふと思い出してもらえるようなマンガを描き続けたい」

映画を見た後は前向きな気持ちになれる

――マンガや小説ではなく、映画を重要なモチーフとして本作で用いていることには、何か理由があるのでしょうか?

高野:映画は、語られない部分がとても多いんですよね。たとえば、主人公の話し相手に限らず、主人公自身の考えていることすら、はっきりとはわからないことも少なくない。そういう曖昧な部分が、好きなんです。

マンガや小説は、読者に共感や理解を得るために心のうちが緻密に描写される素晴らしい媒体ですが、映画は非言語的な表現が多く、こちらが能動的に想像しないといけない。でも、登場人物の言葉や、目線の動き、表情……目に映るすべてから読みとれるものを読みとろう、と一生懸命に想像したところで、けっきょく、それが正解かどうかはわからなかったりする! これがとにかくたまりません。

人間はそもそも曖昧で、多面的で、多様で、白黒はっきりしない。私はそういう部分が好きですし、人間同士が心からわかり合うことも不可能だと思っています。……なんて、すごく後ろ向きな発言のようですが、だからこそ相手のことをできる範囲で想像して、歩み寄って、ディスカッションして、それぞれのテーマを生きていかなきゃねと、映画を見た後は前向きな気持ちになれるんです。

――ちなみに、高野さんご自身が、選択肢や世界を広げるきっかけとなった映画作品はありますか?

高野:去年観た、シャーリーズ・セロンとセス・ローゲン主演の『ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋』という映画は、個人的にすごく衝撃的でしたね。ラブストーリーやコメディの世界に生きる二人の物語からカメラをグーーッと引いてみると、その足元には必ず“政治”があるのだなという、とても当たり前だけど、今まで意識してこなかったことに気づかされました。とてもポップで見やすい映画なので、いろんな人に薦めやすかったです。私、いつも観た後に心がズドーンと落ち込む映画を薦めがちなので(笑)。

それから、MARVELシリーズ! 初期の頃からずっと追いかけているのですが、『ブラックパンサー』以降は、明確に社会問題を組み込んだ作品が増えているので、次はどんなアップデートを見せてくれるのだろう? と、安心感とともに、ワクワク追いかけさせてもらえるコンテンツの一つです。

――ズドーンと落ち込むけれどお薦めしたくなる作品には、どんなものがあるのでしょう。

高野:映画ではなくドラマなのですが、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』という、性犯罪を扱ったアメリカのドラマのエピソードがどれも重く、印象的で、ふとした時に思い返しては胸をえぐられます。被害者が一生抱えるトラウマだったり、警察による二次被害だったり、全世界で解決に至っていない女性への被害を取りこぼさずに描写するので、どのエピソードも見た後はやはり気持ちが沈むのですが、日頃から毎日ニュースで繰り返し報道される性被害にショックを受けるたびに、「このドラマは都合のいい物語には決してしなかったんだ」と、強い感銘を受けました。

『ジーンブライド』は性犯罪を扱う作品ですが、「だからこそ問題を解決させてすっきりとした話にはしたくない」と強く思うようになったきっかけの作品です。

目を逸らさないでほしい現実も届けていきたい

――2巻では、1巻よりさらに踏み込んで、性犯罪に関する描写がなされます。読みながらいったんページを閉じてしまうくらい、しんどいシーンだったからこそ、〈日常が壊されそうになるたびに あたしたちはそれを笑い話の脚本に書き換えて笑った〉という言葉が刺さりました。笑い飛ばすことでしか乗り越えられない、それがどれほど人の心を殺すかわかっている依知だからこそ、〈エンタメしか受け入れられなくなったら人は死にます〉という言葉も重く響きました。

高野:エンタメっていいですよね。現実からの逃避、魂の旅行ができる媒体。私自身、何度もエンタメに救われてきました。けれども同時に、イギリスのケン・ローチ監督作品『わたしはダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』のような、徹底的に現実を描き抜く映画作品の存在があることで、社会と向き合う覚悟を忘れずにいられて、大好きなんです。

本当は、私も犬と猫が寄り添って眠っているほんわか動画ばかりを見続けたいです。その方が絶対血圧も下がるだろうし!(笑) けれど、毎日報道される性被害のニュースや被害者の声から目を逸らして、悲しみや怒りを感じることを放棄し続けていたら、いずれ何も感じられなくなるんじゃないんだろうかと思うと、それが怖いのです。最後は自分が傷ついてしまった時に湧き上がる感情にすら、気づけなくなってしまうのではないのかなと。

だから私は、エンタメを描くことは続けていきながらも、読者の方に目を逸らさないでいてほしい現実も届けていきたいのです。読むのが辛い時は、無理せずどうか作品から離れてほしい。でもいつか、この社会と向き合ってみようと思えた日に、ふとタイトルを思い出してもらえるようなマンガを描き続けたいと思っています。

――〈エンタメしか受け入れられなくなったら人は死にます〉という言葉を依知が向けた相手は、蒔人の母でした。先ほど、既存の価値観を100%否定するのではなく、とおっしゃっていましたが、笑い飛ばし、人生をエンタメ化することで生き延びてきた蒔人の母を描くことで、そうせざるをえなかった人たちのことも否定せず、受け止めたうえで、一緒に救われようとする高野さんの願いみたいなものが見えた気がしました。

高野:蒔人の母を生む前に、『ライフ・イズ・ビューティフル』と『ビッグ・フィッシュ』を見返した記憶があります。どちらも名作ですよね。

いまだに「女性は嘘をつく生き物」なんていう言葉が飛び出てくる時代なので、もう何やったって革新はもたらせない、明日も、100年後も変わらない……と、蒔人の母は少し諦めてしまっている部分もあるのだと思います。ただただ楽しく生きて死のうよ、って。

けれどもその世代の人が立ち上がって、私たちの世代に繋いでくれたことで、少しずつではありますが、女性の人権に光が差し込むようになりました。彼女は先ほどあげた2作品のように、“楽しい虚構の上で生きていなければ自分を保てなかった自分”と“誰にも信じてもらえない中でひとり真実を伝え続けていた自分”のどちらもが共存しているキャラクターとして描いています。

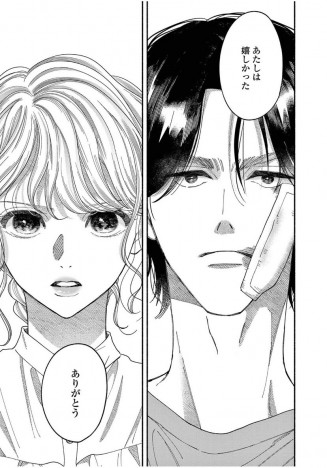

――そんな母親のもとで、蒔人が社会的なバイアスに左右されない人間に育ったというのは、もともとの性格もあると思いますが、変革の第一歩であるような気もします。2巻で、蒔人に思いがけず助けられた依知が、〈あなたがあたしを助ける意志から動いたわけではないにせよ あの時 問題に関わろうとしてくれた事があたしは嬉しかった〉という場面がありますが、助けない・役に立たない・ヒーローには決してならないはずの彼が、結果的に依知を救ったという描写に、高野さんの理想とする人と人とが手を取り合う姿の片鱗が見えたような気もします。

高野:誰かを助けたいという積極的な気持ちや余裕がなくても、人権意識を持って生活していたら、きっとどこかの誰かを救うことにつながると思うんです。蒔人は依知を助けたいというよりは、自分がおかしいと思った事態に対して声をあげないということが我慢ならなかったんでしょうね。だから、このセリフの直後に、蒔人のとんでもなく醜悪な顔つきのコマが待ち受けているんですよね。ちょっと信じられないですね!(笑)

©高野ひと深/祥伝社フィールコミックス