沢木耕太郎『凍』と山野井泰史『垂直の記憶』比較でわかる登山家文学の魅力

「登山は観客のいないスポーツ」

他のスポーツと比べたときの登山の特殊性を示す表現として、このような言い方がされることがよくある。

たとえば、登ってくるクライマーを上から撮影した映像に「彼はだれも登ったことがない難所に挑もうとしている…」などとナレーションやテロップがかぶされることがある。

「いやいや、カメラマン、上から撮ってるじゃん! カメラマンがすでに登ってるじゃん!」

そんな笑い話が成立してしまうことからもわかるように、「歴史的登攀」とされる登山の目撃者がいたり、明瞭な映像が残されることは本来ありえない。なぜなら、本当の歴史的登攀がなされるような場所は、そもそも到達困難であり、登ったクライマー当人しか行くことができないからである。

つまり、記録的価値のある困難な登山であるほど、第三者はそのようすを見ることができない。登山は原理的にそういう構造になっている。そのことを表したのが、冒頭の「登山は観客のいないスポーツ」という言葉であるわけだ。

とはいえ、人生を、ときには命をかけてまで挑んだ登山の意味や価値を、どうにかして人に伝えたい。そう思うのは登山家としての自然な感情である。

そのための手段として、昔から文章が利用されてきた。最近でこそ、動画もかなり有効なツールとなってきてはいるが、まだ文章にはかなわない。本当に厳しい場面ではカメラを操作している余裕などないし、バッテリー等の問題もある。現場の状況を的確に伝えるという点において、登山ではいまだ文章が最良の手段となっている。

そうした特殊事情があるため、多くの登山家が自らの手で多くの文章を書き残してきた。なかには名文家とされる人も少なくなく、一流のプレイヤーが一流の表現者でもあるところが登山の特殊性でもあるかもしれない。海外では、ガストン・レビュファやラインホルト・メスナーがその代表格。日本でも、芳野満彦や小西政継、長谷川恒男などが有名だ。

彼ら登山家の書く文章の魅力は、なんといっても当事者ならではの臨場感にある。体験した人にしか書けないものは確実にあり、その文章が放つ力は、ときにプロの作家が書くものを凌駕することもある。

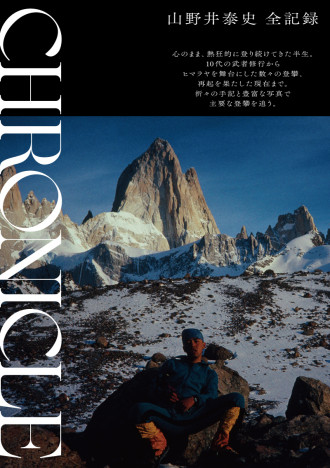

私がそれをもっとも端的に感じた例が、登山家の山野井泰史が書いた『垂直の記憶』と、ノンフィクション作家の沢木耕太郎の著書『凍』を読み比べたときである。

山野井は、だれもが認める国内最強クライマー。『凍』は、その山野井のヒマラヤ登攀をつぶさに追ったノンフィクション。

沢木耕太郎といえば、80年代、90年代を生きた人なら知らない人はいないノンフィクション界のトップランナー。私も『テロルの決算』や『深夜特急』を夢中になって読んだ覚えがある。その沢木が、これまた私が大ファンである山野井について書くという。これは期待せざるを得ない。

……が、読後、なんともいえない気分になった。なにか違う。あっさりしすぎている。山野井が書いた記録文を読んだときに感じた、あの胸が締め付けられるような切迫感がない。

登山を知っている人向けに書かれた山野井の文章と、一般読者に向けて書かれた沢木の文章は違って当然。そのせいかとも考えたのだが、どうもそれだけではないようなのだ。

沢木が山野井泰史という人物を理解しきれなかったのでは? それもあったのかもしれない。だがそれ以上に、当事者の言葉と取材者の言葉との間にある越えがたい差が、もっとも大きな要因だったのではないかというのが私の結論である。

沢木ほどの名手でさえ、自分が体験したことのない極限的な場の空気感を書き表すのは無理だったということだ。

私の言葉だけではこの違いが伝わらないと思うので、実例をあげてみよう。

『垂直の記憶』と『凍』で、まったく同じ場面について書かれた箇所がある。このふたつを読んでどう感じるだろうか。

雪崩が二人をまともに襲った。体全体に雪の塊が当たる。何秒も続くにぶい衝撃と水分を含んだ雪が通過する音。ビレー点ごと飛ばされるのでは……。ロープはものすごい勢いでグローブの中を抜けていく。

「妙子、止めるぞ! 止めるぞ!」

何度も叫んでいた。

数秒後、僕は生きていた。雪崩が収まって、逆さになっていた体勢を立て直し、ロープをあわてて引いてみるがまったく動かない。

「妙子!」

大声をあげるが、何も返事がない。(『垂直の記憶』)

腹の底に響きわたる低い音と共に、激しい勢いで雪の塊が覆いかぶさってきた。雪崩だった。雪崩に直撃されていたのだ。

雪の塊に体を吹き飛ばされながら、山野井は必死に叫んでいた。

「止めてやるぞ!」

しかし、妙子を確保しているロープは山野井の手の間から凄まじい勢いで滑っていってしまった。

ロープはやがてピンと引っ張られた状態で止まった。ということは、妙子は五十メートル以上落ちたということだった。(『凍』)

「生き抜いてやる」という切実な意志と、容赦のない自然の猛威がビシビシ伝わってくる『垂直の記憶』に比べて、『凍』の記述はどこかさっぱりしてはいないだろうか。再現ドラマのようで、所詮は他人事のような……。

山野井はかなり文章が書ける登山家ではあるが、歴代の名文登山家と肩を並べるほどうまいとまでは思わない。それでも、ノンフィクションの名手をはるかにしのぐ迫力を書き表すことができる。

体験した者だけが持つ言葉の力。「登山家文学」の醍醐味は、こういうところにあると私は思っている。