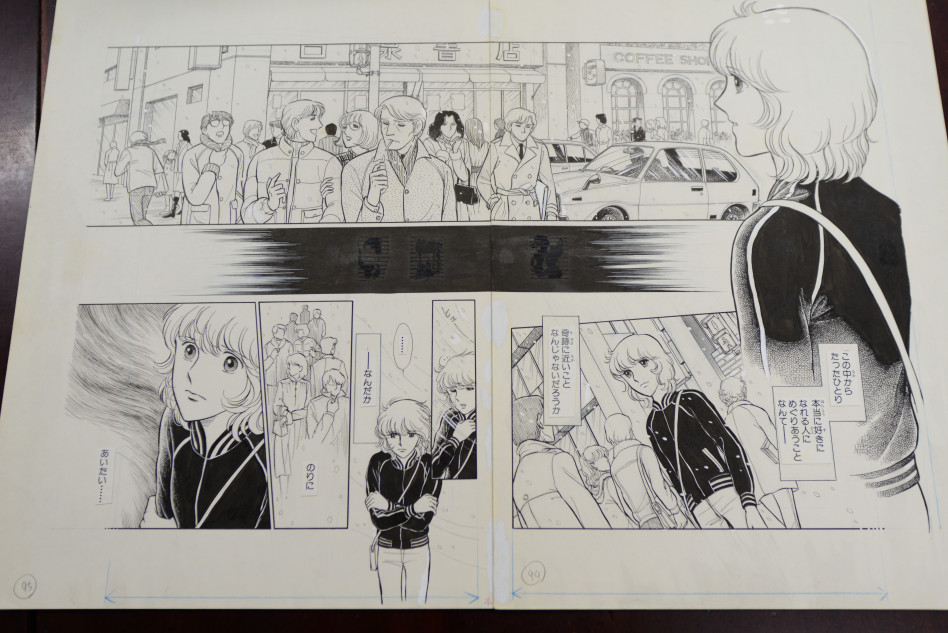

「薔薇はシュラバで生まれる」 笹生那実が見た70年代少女漫画の現場と恋愛事情

編集者が新人を育てる仕組みがこうして生まれた

――笹生先生は高校3年生、18歳でデビューされています。当時の漫画家の年齢を見ると、10代でデビューしている作家が珍しくありません。今なら、「高校生漫画家登場!」という塩梅でネットニュースになりそうなものですが、当時は珍しくなかったのでしょうか。

笹生:10代でデビューするのが当たり前で、20歳代半ばのデビューとなれば遅い気がするくらいでした。30歳を過ぎてからブレイクしたりすれば、30歳の狂い咲きと言われたほどです。私の周りでは、結婚相手を20代で見つけて引退する漫画家も多かったですが、それは当時の社会的な風潮もあったんでしょうね。

――かつての編集者といえば、手塚治虫先生の現場のように、原稿が上がるまでひたすら忍耐強く待つのが仕事というイメージです。しかし、今では新人の段階から漫画家を育て上げ、ネームや下描きの段階で漫画家に的確にアドバイスを行い、二人三脚で作品を創るイメージがあります。いつから変わったのでしょうね。

笹生:1960年代は漫画家の絶対数が少なかったため、手塚治虫先生や石ノ森章太郎先生のような売れっ子が、ひとりで何本も雑誌を掛け持ちするのが普通でした。人気漫画家のもとには仕事が集中するので、自社の原稿が後回しにされないよう、どの編集者も必死だったそうです。手塚先生の原稿を待ち続ける“手塚番”は有名ですよね。

つまり、この頃は既存の漫画家をいかに引き抜き、自社の媒体に描いてもらうのかがポイントでした。流れが変わったのは、出版社が新人を育てるようになってからでしょう。『別冊マーガレット』編集長の小長井信昌さんが、1966年に新人の原稿を募集する「まんがスクール」を始めたことが大きいですね。スクール形式で指導するのではなく、ただ原稿を募集するだけの新人賞なら、以前からあったのですが。

――小長井さんが、新人を発掘し、育成するシステムを発明したわけですね。

笹生:これを機に、次第に一人の漫画家がいろいろな雑誌に描かなくなったので、原稿の順番待ちが解消されていきました。ちなみに、同じ集英社つながりで、『週刊少年ジャンプ』が小長井さんのやり方を見て、新人を戦略的に集めるようになったと聞きます。それが有名なジャンプの専属システムに発展していきました。

――まさに、編集者の仕事も過渡期だったというわけですね。

笹生:樹村みのり先生の現場で困ったのが、手塚番をやっていた編集長の雑誌の仕事です。部下に手塚番のやり方を教えるせいで、樹村先生の仕事場に編集者が歯ブラシなどの洗面セットを持って泊まりにくるんです。

――樹村先生は、他社の仕事を掛け持ちしていなかったわけですよね?

笹生:はい。自社の原稿しかやっていないのに、編集者が泊まりがけでやってくるのです。でも、待っている間、編集者はすることがないし、樹村先生も監視されているようで落ち着きませんから、原稿に集中できなくなってしまいます(笑)。

修羅場では怪談をして眠気を覚ます

――修羅場のときは眠気覚ましのために怪談をしていたそうですね。

笹生:はい。怪談はシュラバの眠気覚ましの定番で、いろいろな先生のもとで聞かされました。私は霊感が強くないのですが、「何かない?」と振られたときは必死に人から聞いた話を思い出して披露することもありましたよ。

――少女漫画のジャンルでホラーが長年続いているのを不思議に思っていたのですが、先生の話を聞くと、職場で怪談を話しているからなのでは、と思いました。

笹生:それはわかりませんが(笑)、何人かの漫画家さんが、シュラバで広まっていた怪談をヒントにしたエピソードを描いていましたね。雑誌に載った漫画を見て、ああ、あの話だなとわかりましたから。そうそう、ずっと寝ていないせいで、脳がバグってしまったかもしれないことが……

――なんと。それは気になりますね。具体的に教えてください。

笹生:みんな笑い出すと止まらなくなるんです。徹夜徹夜で、ずっと寝ないで仕事をしている最中に、ふと何かで笑うと、全員いつまでも笑いが止まらないという……ある意味怖いですよね。

――修羅場のキツさがわかるエピソードですね。

笹生:修羅場で無理をすると脳がバグるうえに、酷い絵になることを実感したので、アシスタントを使う側になったときは「眠気が来たら寝て!」と言っていました。だから、うちでは怪奇現象に遭遇したアシスタントはいなかったと思いますよ(笑)。