吉田修一が語る、犯罪と文学【後篇】「日本を見れば、ちゃんと世界は見えてくる」

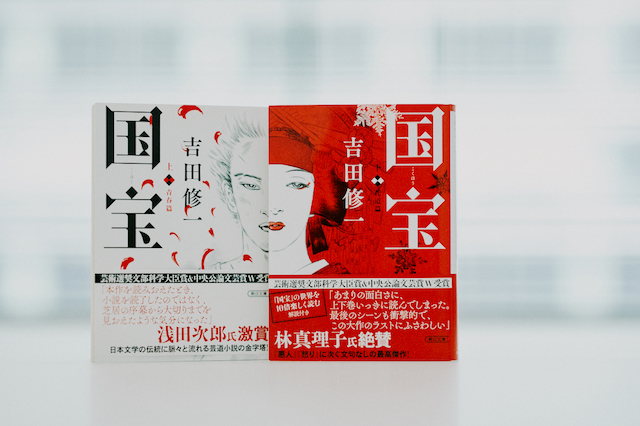

吉田修一の代表作となる長編『悪人』(2007年)、『怒り』(2014年)、『国宝』(2018年)について振り返りつつ、その作家像に迫るインタビューの後篇。『悪人』と『怒り』についてを中心に聞いた前篇に続き、後篇では自身にとって新境地となった『国宝』の創作の背景に迫った。(篠原諄也)

参考:吉田修一が語る、犯罪と文学【前篇】「犯罪は人間の生っぽさを突き詰めたところでしか生まれない」

常に崖から飛び降りる捨身の気持ち

――『国宝』では、長崎の極道の家に生まれながら歌舞伎役者の芸の道を極める喜久雄の一生が描かれています。

吉田:朝日新聞の連載だったので、『悪人』以来10年ぶりだったんですね。やっぱり前の作品を超えたいという思いはありますから、どういう形なら超えられるかを考えていました。もともと歌舞伎に詳しいわけではなく、見に行ったことはあるというくらいだったんです。だから全く知らない世界に飛び込んでみようという気持ちでした。もう捨身でしたね。詳しくない歌舞伎の話を新聞連載で書いて、大失敗する可能性もあるわけですから。本当に毎回、崖から飛び降りる感じでここまでやってきたと思います。そうじゃないとマンネリ化しますしね。

――歌舞伎はかなり舞台裏の取材をされたそうですね。

吉田:知り合いに四代目中村鴈治郎さんを紹介していただいたんですよ。本当に鴈治郎さんがいなかったら書けていませんでした。最初に食事の席でご挨拶をした時に「黒衣の衣装を作ってあげるよ」と言われて。その時は冗談なのかなと思っていたら、次に行ったら本当に黒衣が出てきたんですよ。歌舞伎役者ってこういう磊落な感じなんだと思って、すぐに鴈治郎さんはもちろん、歌舞伎役者という存在を好きになっちゃいましたね。そのあとは僕もわりと図太い方なので黒衣を着て、毎月どこかに行っていました。東京の歌舞伎座、演舞場のほかにも、松竹座(大阪)や博多座(福岡)などの公演にもついていきました。

――実際に間近で見てどうでしたか?

吉田:楽しくてしょうがなかったです。鴈治郎さんのお弟子さん達に交じって、舞台裏を駆け回って。とにかく贅沢な時間でしたね。夜は飲みにも連れて行ってもらいました。最初は歌舞伎の世界の世襲制にちょっと引っ掛かりがあったんですけど、イメージとは逆なんだなと思った。世襲制だからこその大変さは、こちらが思っているどころのさわぎじゃないこともわかりました。何より歌舞伎自体が本当に好きになりました。

――歌舞伎の面白さとは?

吉田:『国宝』にも書きましたが、本当に正月みたいなおめでたい気分になるんですよね。演目はもちろんそうですし、見物の方々がわざわざ着物を着て見にいく華やかな感じがあります。そういうお祭りのような晴れの場の演劇ってなかなかないでしょう。

――小説家である吉田さんから見て、歌舞伎を見て思うことはありましたか?

吉田:江戸時代の歌舞伎はメインカルチャーなんですよね。今でいうところの何でしょう、アニメでしょうか。江戸時代にアニメの『鬼滅の刃』みたいなテンションで「曽根崎心中」をやっているんですよね。そこに当時の文学者の近松門左衛門なんかはかかわっていた。たとえば「曽根崎心中」はどういう話かというと、心中もの、ワイドショーネタです。だから自分の小説を振り返って、「いいんだ、これで」と思いました(笑)。九州の田舎で暮らしている土木作業員とあまり冴えない女性が逃亡をする話を書いていていいんだと。背中を押してもらった気はしましたね。