ムーンライダーズの執念やエネルギーは半端じゃない! 『マニアの受難』に刻まれた“情熱”

はっぴいえんどに代表されるように、日本のロックは欧米のロックから影響を受けながらオリジナリティを生み出してきた。そんな日本のロックのあり方を、半世紀近く体現してきたバンドがムーンライダーズだ。彼らは1975年にデビュー以来、ブリティッシュ・ロック、プログレ、AOR、ニュー・ウェイヴなど、常に最新の洋楽を自分たちのサウンドに取り入れて変化し続けた。その唯一無二のサウンドで熱狂的なファンを持ちながら、なぜ彼らはマニアックな存在であり続けたのか。

CSホームドラマチャンネルでは、「【連続企画】ムーンライダーズセレクション」と題して、彼らの魅力を紐解く番組が3カ月連続で放送される。放送される作品のなかで、バンドの唯一のドキュメンタリー映画であり、彼らのことを知るうえで必見なのが『PASSION MANIACS マニアの受難』(2006年)だ。監督を務めたのは、音楽関係の映像作品を数多く手掛ける白井康彦。映画の内容を紹介する前に、簡単にムーンライダーズの紹介をしておこう。

ムーンライダーズが結成されたのは1975年。はっぴいえんどと並ぶ日本語ロックのパイオニア、はちみつぱいのメンバーが中心となって結成された。1977年にギタリストが交替したが、それ以降は、鈴木慶一(ヴォーカル、ギター)、岡田徹(キーボード)、鈴木博文(ベース)、かしぶち哲郎(ドラム)、白井良明(ギター)、武川雅寛(ヴァイオリン、キーボード他)という不動のラインアップ。2011年に突如、無期限の活動休止を発表するが、2022年に活動再開して11年ぶりの新作を発表した。2013年にかしぶち、2023年に岡田が亡くなったが活動を続け、来年でバンド結成50周年を迎える。

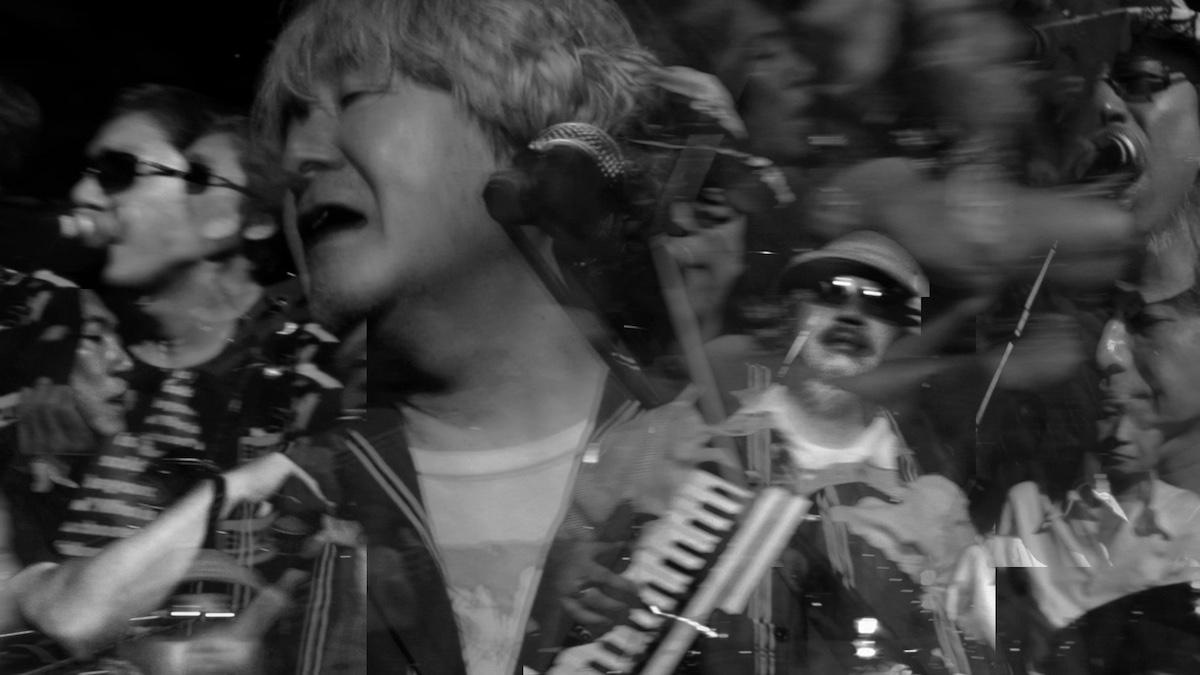

『マニアの受難』が製作された2006年はデビュー30周年を迎えた年で、4月30日に日比谷野音でゲストを迎えてデビュー30周年記念コンサートが開催された。映画ではコンサートの模様を紹介していて、鈴木慶一は「(今回のライヴは)バックバンドということを意識した」と語っている。それはムーンライダーズ結成時に、安定した収入を得るためにアグネス・チャンのバックバンドをやっていたことを踏まえての発言だろう。彼らは30周年記念コンサートで初心に帰って、演奏を通じて自分たちの歴史を表現した。

コンサートのゲストに招かれたのは世代を越えた多彩な面々だ。鈴木慶一が音楽活動をやるきっかけになった盟友、あがた森魚(はちみつぱいはあがたのバックバンドをやっていたこともあった)、遠藤賢司、PANTA(頭脳警察)といった60~70年代に知り合った古い仲間たち。1981年に鈴木慶一とザ・ビートニクスというユニットを結成した高橋幸宏。80年代にムーンライダーズと出会ったニュー・ウェイヴ世代の若い仲間、サエキけんぞう、カーネーション、野宮真貴。鈴木慶一がアルバムのプロデュースを手掛け、のちにムーンライダーズに歌詞を提供した原田知世。ムーンライダーズのアルバム『月面賛歌』(1998年)に参加して、その後、00年代に慶一のソロ・アルバム3作をプロデュースする曽我部恵一(サニーデイ・サービス)など。彼らとの共演を通じて、ムーンライダーズというバンドの広がりが伝わってくる。

映画ではコンサートの模様を軸にしながら、バンド・メンバー、細野晴臣、高橋幸宏、PANTA、サエキけんぞうなどのミュージシャン仲間。レコード会社のディレクターやエンジニアなど、関係者へのインタビューが織り交ぜられていく。とにかく作品数も情報量も多く、一筋縄ではいかないバンドなので紹介する切り口が難しいのだが、映画は鈴木博文が工場でノイズを録音しているところから始まる。「なぜベーシストがそんなことを?」と不思議に思うが、ムーンライダーズの特徴を捉えた映像だ。

ムーンライダーズはデビュー時からシンセを使い、YMOとほぼ同時期にコンピュータを導入。70年代末にはテクノ/ニュー・ウェイヴのサウンドを、いち早く取り入れた。当時、60年代から活動するミュージシャンたちの多くがシンセをイロモノとして見ていたなかで、YMOやムーンライダーズがテクノ/ニュー・ウェイヴに飛び込んだのは異例なことだった。映画で細野晴臣は、テクノをやることで同世代の仲間と疎遠になった、と当時を振り返るが、ムーンライダーズも同じこと。その結果、同世代よりも若い世代のアーティスト、サエキけんぞうが在籍したハルメンズや野宮真貴が在籍したポータブル・ロックなどと交流を深め、ニュー・ウェイヴの兄貴分的な存在になった。映画でサエキが語る、下の世代から見たムーンライダーズの姿も興味深い。

従来のロックの方法論にとらわらず、自由な発想で音楽を生み出すニュー・ウェイヴとの出会いがムーンライダーズのオリジナリティを開花させた。その記念碑的なアルバム『マニア・マニエラ』(1982年)は工場がモチーフになっていて、そこには彼らが生み出したノイズが散りばめられていた。映画では、岡田が松武秀樹(YMOやムーンライダーズの作品を手掛けたシンセ・プログラマー/作曲家)とシンセ談義をし、白井は創作楽器、ギタギドラを演奏してみせる。ムーンライダーズはメンバー全員が曲を書くことができるが、彼らは「音」も自分たちで作る。映画では、そういったムーンライダーズのオルタナティヴな側面にまずスポットを当てている。

70年代、ロックを日本語で歌うことに対して議論が巻き起こった。そこで日本語ロックの代表となったのがはっぴいえんどで、頭脳警察や遠藤賢司も日本語で歌った。彼らに続いてはちみつぱいがデビューするが、当時、日本語ロックは邪道だった。そして、時を経て、元はっぴいえんどの細野が結成したYMOと元はちみつぱいのメンバーが結成したムーンライダーズが、再びテクノという邪道に進む。そうした挑戦が日本のロックシーンに大きな影響を与えたのは歴史が証明するところ。YMOとムーンライダーズの立ち位置は近いところにあるが、評価のされ方は違っていた。その違いが映画から見えてくるのも面白い。

YMOがテクノ・ポップのアイコンとして時代の寵児となる一方で、ムーンライダーズは知る人ぞ知る存在であり続けた。それはなぜか。鈴木慶一は映画の中のインタビューで、テクノ・ポップ全盛期に「YMOは記号化した」と語っている。YMOはサウンドやヴィジュアルをコンセプチュアルに打ち出すことで、テクノ・ポップを象徴するキャッチーな存在になった。一方、ムーンライダーズはロック・バンドであることを貫いた。

6人全員が演奏するバンド・サウンドにエレクトロニックな要素を融合させる。そういうアプローチはいまでは当然のように行われているが、ムーンライダーズはそういった手法を80年代から意識的に行い、最新のテクノロジーを音楽に導入してきた。ロック・バンドであることをやめなかったことで記号化されず、ロック・シーンからはみ出した存在になる。映画で白井は「ムーンライダーズはアヴァンギャルドなことをポップ化することが得意なバンド」と語っているが、ムーンライダーズは実験的でありながらも、それをポップに聴かせる独自のバランス感覚を持っていた。

それにしても、ぞれぞれが音楽知識が豊富で、鋭い批評性を持っている6人が長年に渡ってバンドを維持してきたのは奇跡的なことだ。「若いバンドから、ムーンライダーズはメンバー全員、好きな勝手なことやってますね、と言われる」と白井は笑うが、映画でインタビューに答える6人の様子を見ていると、それぞれ個性的でマイペース。80年代以降、慶一、岡田、白井はプロデューサーとして活躍。博文は湾岸スタジオを設立して自主レーベル、メトロトロンを運営。さらに各メンバーはソロ・アルバムを発表し、メンバーにとってムーンライダーズがすべてという繋がりではなかったことが、独自の関係性を生み出したのかもしれない。30周年記念のライヴでこまめにアイコンタクトをとっている様子からは、彼らが強い信頼で結ばれていることがわかる。