アヴリル・ラヴィーン、ポップパンクの枠を超えた普遍的な存在感 隠れた名曲から垣間見えるルーツ

2010年代後半から2020年代前半に巻き起こったポップパンクリバイバルにおける最もポジティブな動きの一つが、“ロックプリンセス” アヴリル・ラヴィーンの鮮やかな帰還だった。オリヴィア・ロドリゴやビリー・アイリッシュ、テイラー・スウィフトといった現代のポップシーンを代表するアーティストが影響を公言し、その功績が改めて見直されたことはもちろんだが、何よりも重要なのは、年齢を重ねた今のアヴリル自身がキャッチーなポップパンクとパンキッシュでキュートなファッションでシーンの第一線へと戻ってきたことである。

その点において、デビューから22年というタイミングでキャリア史上初のベスト盤『GREATEST HITS』が登場するというのもアヴリルらしい動きと言えるのかもしれない。20周年に相当するアニバーサリーイヤーの2022年は、久しぶりのポップパンク路線となったアルバム『Love Sux』とそのツアーが中心となっており、キャリアを振り返るよりも今の自身の姿を届けることで大忙しだったのだ。今回のベスト盤は、長年のファンはもちろん、そうした近年の活動を通してアヴリルを知ったという人にとってもぴったりのアイテムである。

一世を風靡した後、長期の休養を経て再ブレイクへ

『GREATEST HITS』の大きな特徴は、初期の作品にして自身のキャリアを決定づけた『Let Go』(2002年)、『Under My Skin』(2004年)と同数となる4曲が、現時点での最新作『Love Sux』から選曲されているということだろう(「I'm A Mess (with YUNGBLUD)」は『Love Sux [Deluxe Edition]』収録)。アートワークからも分かる通り、本作は単なるノスタルジアに浸るというよりは、むしろ今のアヴリルの力強さが存分に伝わってくるという、ベスト盤としては珍しいとも言える一枚に仕上がっている。

その背景は、彼女がこれまでに歩んできたキャリアを辿ることで、ある程度見えてくるかもしれない。2002年に『Let Go』でデビューしたアヴリルは、シングル「Sk8er Boi」に象徴されるポップでキャッチーなサウンドと、一度耳にしたら忘れることのできない儚さと力強さを併せ持った歌声、ファッションアイコンとしても強い支持を集めたビジュアルで瞬く間に世界中の注目の的になり、全世界で2,000万枚を売り上げるほどの大ブレイクを実現する。特に日本での熱狂は圧倒的で、海外アーティストどころか当時の邦楽でも稀であろう「デビューアルバムから3作連続でミリオンヒット」という記録を達成した。その影響は当時、YUIなどのJ-POPアーティストからも感じられるものであり、海外だけではなく、日本国内においてもその存在が絶大なインパクトをもたらしたのは間違いない。

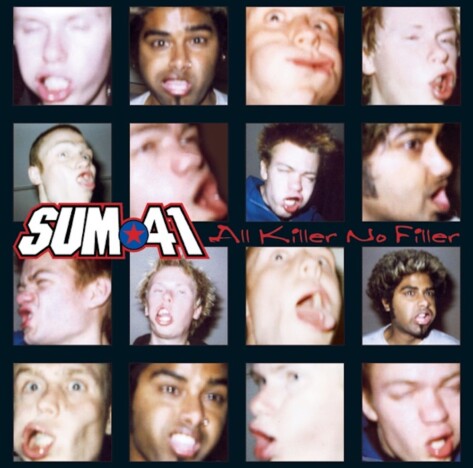

一方で、アヴリル自身は4作目の『Goodbye Lullaby』(2011年)を境目に、それまでのポップパンク路線からは少しずつ距離を取り、より自分自身に合った表現やスタイルを模索していくようになる。それは、3作を経てすっかり定着した「アヴリルらしさ」を求める声への疲弊や、同作の制作にも関わっていたデリック・ウィブリー(Sum 41)との離婚などの影響もあったのだろう。

とはいえ、次作となる2013年の『Avril Lavigne』では再びアップテンポな作風に戻ってきた印象もあったのだが(日本盤ボーナストラックの「Hello Kitty」は同作からの楽曲だ)、翌年にキャリアを揺るがす大きな出来事が起こる。突如、ライム病を患ったアヴリルは肉体的・精神的な苦痛に襲われ、闘病の果てに約5カ月に及ぶ寝たきり生活を余儀なくされてしまったのだ。死も覚悟したというアヴリルはなんとか回復を果たし、病床で書き上げたという同名の楽曲を軸に据えた2019年の『Head Above Water』で約5年の時を経て、ついにシーンに復帰する。

闘病での経験が作品全体に投影された『Head Above Water』は、キャリア史上最も内省的な作品であり、音楽面においてもバラードを中心とした、ソウル/R&Bやクリスチャン音楽などからの影響が色濃く反映されたものである。同作を経た『Love Sux』でポップパンク路線へと回帰したのは、リバイバルという追い風も手にしたアヴリルが、再び元気を取り戻した姿を見せたい、表現したいという想いの表れでもあったのだろう。今回のベスト盤の収録曲順はまるでライブのセットリストを再現したかのような構成となっているが、その最後に「Head Above Water」が配置されていることからも、当時の経験こそが今のアヴリルの原動力となっていることを強く示している。

今回収録された全20曲を一気に聴き返してみて感じるのは、なんといってもアヴリルのあまりにもタイムレスな佇まいだ。本作では前の曲と次の曲の間に約20年の期間が存在することも珍しくないのだが、まったく違和感を抱く瞬間がない。それは歌声だけではなく、サウンドやリリックにおいても同様で、「Don’t Tell Me」から「I’m A Mess (feat. YUNGBLUD)」のエモーショナルなロックバラードの流れは、まるで一つの続き物のストーリーを描いているようにすら感じられるし、「Bite Me」の冒頭を飾るインパクト抜群のシャウトは「My Happy Ending」の自暴自棄な悲壮感を吹き飛ばすかのように痛快に鳴り響く。

こうして聴くと、アヴリル自身がこれまでに過去の楽曲を通して描いてきた感情の数々を真摯に受け止め、今も変わることのない地続きのものとして表現しているようにも感じられるのが興味深い。それは、2022年にオリヴィア・ロドリゴのステージにゲスト出演して(完全なサプライズであったにも関わらず)凄まじい大合唱を巻き起こした「Complicated」に象徴されるように、そこにある言葉やメロディが常にリアルで、時代や世代を問わない普遍的なものであり続けたということの証でもあるのだろう。だからこそ、アヴリル・ラヴィーンは20年以上が経った今でも変わることなく、“ロックプリンセス”として王座に君臨しているのだ。