荏開津広『東京/ブロンクス/HIPHOP』第12回

荏開津広『東京/ブロンクス/HIPHOP』第12回:ポップ音楽の主体の転倒とディスコの脱中心化

曲の構造と主体の転倒

もっとも、ポップ音楽の歌の主体は曲の魂とは等しくない。『サウンドの力―若者・余暇・ロックの政治学』(1991年)の著者であり、音楽社会学者のサイモン・フリスはこう整理する。「僕たちが歌を聞いている時には3つのものを同時に聞いている、それは歌詞として書かれた“言葉”と、どのような音楽でどのように歌われるかによって派生する“修辞”と、個性を示す“声”なのだ」と。

このなかで、言葉はメロディと接合することによって歌となり、人々の記憶に残る基礎となる力を持ちうる。アーティストがパフォーマンスをする時には、第一に、この接合された“歌”を自己の感情表現をするのではなく“演じる”のである。パフォーマンスが始まると、ポップ音楽ではアーティストの人格と歌の人格の二重の起動が同時に起こる。第二にーーこれが事情をより複雑にするのだがーーポップ音楽においてパフォーマーの身体は、オーディエンスの欲望を集める客体でもある。

アイザック・ヘイズはこのことを利用する。当時のカントリーのヒット曲「 By The Time I Get To Phoenix」の背景としてアメリカ開拓の歴史が流れる歌の人格の、白い主体格が支配していた時間と場の文脈までを、パフォーマーとして遡りながら奪還し我がものとする。そのために、メロディや歌詞は残され原型を留めるが、全体として“歌”の長さは極端に引き伸ばされ、イントロダクションとしてその半分の長さもあるモノローグがつけ加えられ、全体として長く長く持続する反復を通して、そこに流れる歌と時間はオーケストレーションを利用して“段階化(入れ子構造化)”される。このことはポップ音楽における曲の構造について僕たちに考えさせる一つのきっかけになるだろう。一方、主体の転倒を強化するファンクと対比してのオーケストレーション/ストリングスだけでなく、以前からファンクに馴染みのあるギターやホーンも、このような楽曲の中で用いられることによって、語りの主体が変貌しつつあることへの注釈や暗示の役割をも果たす。

“フィリー・ソウル”から“ディスコ”へ

パンクで俳優/詩人、アイデンティティに敏感な問題意識を持つヘンリー・ロリンズは、彼の人生を変えた10枚のレコードに『Hot Buttered Soul』を選んでいる。アメリカにおける人種問題について少し思い出すまでもない。このアルバムは、マルコムXとブラックパンサーの時代にポップ音楽の構造の問題を明らかにし、歌の主体を揺るがし、アイデンティティの政治に触れたのだ。

その後オーケストレーションを使ったダンスミュージックは驚くほど増殖していった。アイザック・ヘイズほど大胆かつあからさまではないものの、歌の主体の操作が意識されていた。そのことは2000年前後からのディスコ再評価でまず肯定されたアンダーグラウンドなゲイカルチャーとしてのディスコを手始めに、グローバルな文化産業としてのディスコを作動させる引き金となった。

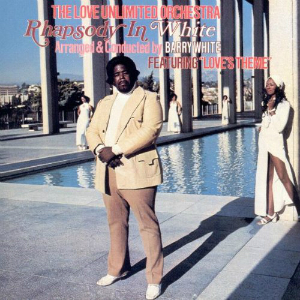

なかでも、1973年のバリー・ホワイト率いるLove Unlimited Orchestraの「Love’s Theme」、同じくケニー・ギャンブルとレオン・ハフ(Gamble & Huff)の「Love Is The Message」、そしてHarold Melvin & The Blue Notesの「The Love I Lost」といった先駆的な曲が、映画『ブギーナイツ』で描かれたようなディスコ(空間)と一体になっていった。また、アイザック・ヘイズの方法論が行き着いた先のひとつには、セルジュ・ゲンスブールとジェーン・バーキンの「Je t'aime... moi non plus」にヒントを得ながら、セルジュ・ゲンスブールの存在を掻き消し、アフロアメリカンであるドナ・サマーだけを前面に立たせた1975年の楽曲、ジョルジオ・モロダーがプロデュースした「Love To Love You, Baby」の17分間のバージョンがあった。彼らは、その2年後に「I Feel Love」をリリースし、明瞭に21世紀のポップ音楽のエレクトリックな肖像を予言したと言えるだろう。そうした流れについて、例えば近田春夫は、 “ソウルミュージック”は、“フィリーソウル”から“ディスコ”になったと証言している。