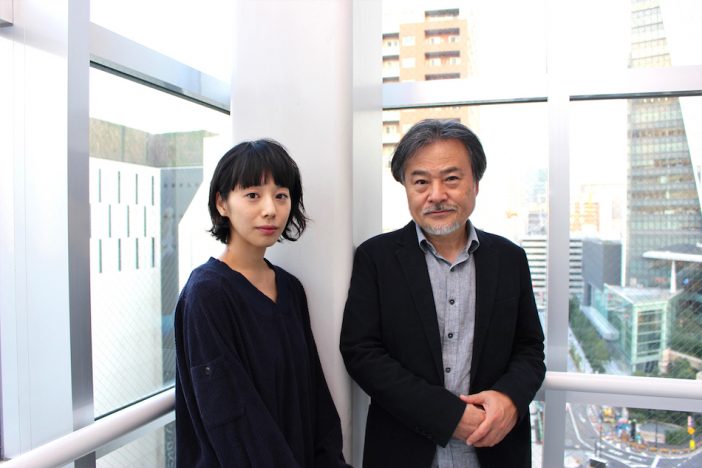

黒沢清監督が『スパイの妻』で達した新境地 “とてつもなさ”を秘めた、新しいメロドラマの完成形

ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門において、日本人としては北野武以来17年ぶりとなる、最優秀監督賞にあたる“銀獅子賞”を獲得した『スパイの妻』。日本映画界で圧倒的な異彩を放ち、海外からも長い間注目を浴び続けている黒沢清監督だが、今回の受賞は本作を鑑賞した多くの観客にとって、大いに納得できる結果だろう。それほどに、精緻に作られた人間ドラマの出来の良さにくわえ、いろいろな意味で“とてつもなさ”を秘めている作品だ。

蒼井優を主演に、高橋一生を共演に描かれていくのは、ある女性の視点から捉えられた、1940年の日本の姿。第二次世界大戦が勃発して間もない頃、真珠湾攻撃によってアメリカと開戦する前年のピリピリとした緊張感ただよう時代である。

高橋一生が演じるのは、若くして神戸で貿易商を営み、洋風の豪邸に住んでいる優作。蒼井優演じる聡子は、その妻として日々を送っている。二人の生活が急変するのは、優作が満州から帰国してからだ。彼の態度の変化や行動に不審なものを感じた聡子は、一人でその理由を調べ始める。そんな聡子の究明は、戦時中における“日本の闇”という、より大きな真実を暴き出すことにつながっていく。

もともとNHKのTVドラマ作品として製作され、放送とは別に映画版として作り直されている本作は、NHK大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』で使用された大規模なオープンセットを使用し、さらには、ドイツ系アメリカ人の貿易商が明治期に神戸に建てた「旧グッゲンハイム邸」でカメラを回している。このような撮影条件にも恵まれたことにより、本作は黒沢作品のなかでも、とくにスケール感と説得力を獲得しているといえる。

黒沢監督は、コンスタントに映画を撮り続けながらも、他の監督たちとは全く異なる文法、様式によって、異様ともいえる世界を表現してきた。その核となっているのは、監督自身がいわゆる“シネフィル”といわれる、様々なジャンルを横断する映画マニアであること、立教大学時代に映画評論家でもある蓮實重彦の薫陶を受けていること。黒沢監督はいわゆる“立教ヌーヴェルヴァーグ”といわれる日本の映画のある世代、あるカテゴリーの中心的存在である。

そこから得た映画作品に対する幅広い理解を基に、日本の廃墟や工場などを中心とした荒涼とした風景のなかで、小津安二郎、ジャン=リュック・ゴダール、リチャード・フライシャー、スティーヴン・スピルバーグなど、多くの映画監督の作風のパロディを自作で行いながら、日常のなかに突発的に現れる暴力や不気味な存在がもたらす恐怖を描く……というのが、ごく簡単に説明した黒沢監督の作風である。そして、ヌーヴェルヴァーグの中心であったジャック・リヴェット監督のように、ときに物語が要請するリアリティを破壊してまで、違和感を生み出す情景を切り取り、分かりやすい娯楽表現の枠を意図的にはみ出していく。

黒沢監督が、そのように一見でたらめにも見える表現を行いながら、それでもコアな映画ファンから評価されているのは、やはり映画への優れたリテラシーが存在するからであろう。映画史への理解が薄い作り手は、すでに多くの映画人たちが試行錯誤してきた道をふたたび通り、同じ試行錯誤をそのまま行うことになる場合が多い。だが歴史を知っていれば、その功績を踏まえた表現に踏み出すことができるのである。

とはいえ、そのような知識にこだわることで、表現が映画マニアの遊びの範疇にとどまってしまい、人間の普遍的感覚から離れてしまうことで、作品が本来持つべき強靭さを損なってしまう場合もある。黒沢監督自身も、とくにここ十数年は、これまでひたすら自由に遊んできた自作へのアプローチに変化を与え、より自然なドラマのなかで自らの作風を活かそうとしてきたと思えるところがある。そんな過渡期ともいえる十数年間、普遍的な要素をとり入れることで、黒沢作品の本来の“違和感”は、ただの違和感として、作品の勢いを阻害する性質を持ってしまっていたように思えるのだ。

そんな歳月に、とくに変化の兆しが見られたのが、前作『旅のおわり世界のはじまり』(2019年)だった。この作品は、前田敦子を主演に、人生の目標に向かうことに積極的になれず悩む一人の女性がウズベキスタンを彷徨するといった内容で、同時に日本の震災という要素を取り込みながら、日本人が無自覚的に持っている傲慢な世界観や、偏見が生み出すコミュニケーション不全といった、これまでになく分かりやすくメッセージが前に出るものとなっていた。ここで物語とテーマに強い芯が通ることで、従来の違和感ある描写が魅力的に輝き出したと感じるのである。

この道程は同世代のクエンティン・タランティーノ監督と近いといえよう。タランティーノ監督も、邪道といえるような作風で、いろいろマニアックな映画作品のパロディ、オマージュを繰り返すことで、真に個性的な作品を撮っていた。彼はその作風を、次第に“本格”へと移行させていったのである。これは当然の流れと言えるかもしれない。黒沢監督やタランティーノ監督が憧れ、模倣する多くの映画作品自体は、彼らのような映画マニアの遊びが前面に出たものではないからである。

自分の作品が、自分の愛する古典のような“本格”でありたい……おそらくはその想いが、この両監督にスタイルの変更をもたらしていたのではないか。『ヘイトフル・エイト』(2015年)でタランティーノ監督が、昔のマカロニ・ウェスタンの音楽をオマージュするのでなく、エンニオ・モリコーネ本人に新しく音楽を依頼したのも、その一環であったといえよう。それでいて、『ヘイトフル・エイト』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019年)は、タランティーノ監督の作風が殺されているわけではない。この塩梅こそが、新しく手に入れた黄金のバランスなのである。