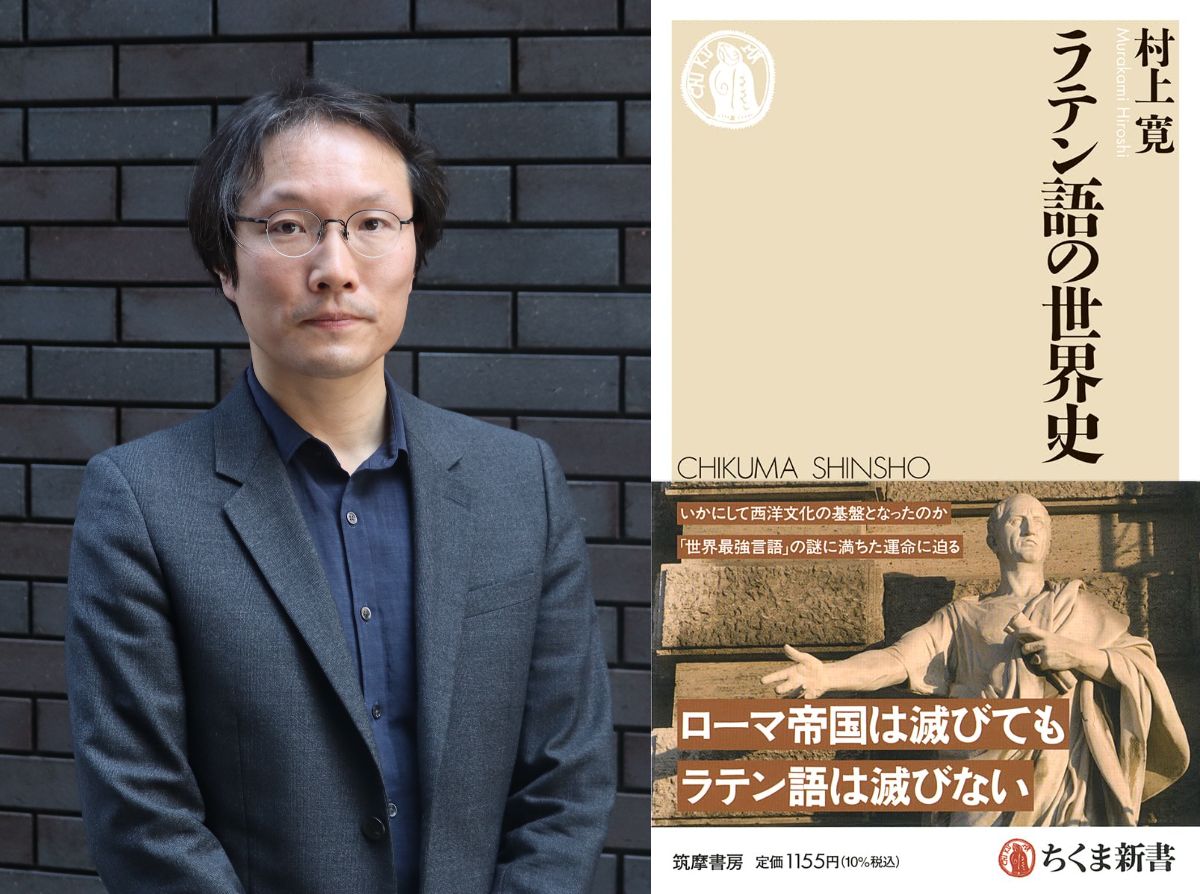

世界最強の言語「ラテン語」はなぜ生き続けてきた? 『ラテン語の世界史』著者に聞く、豊穣な歴史の積み重ね

ラテン語はなぜ近年、注目を集めているのか。実用性が決して高いとは言えないラテン語を学ぶ意義とは。「世界最強の言語」ラテン語について、村上寛氏に話を聞いた。

世界史の文脈でラテン語を扱ったものはなかった

――本書に「2010年頃からラテン語への興味が高まり、関連する書籍の出版も非常に増えている印象があります」とありました。その頃に、何かラテン語が盛り上がるきっかけがあったのでしょうか?

村上寛(以下、村上):ヤマザキマリ先生の漫画『テルマエ・ロマエ』の影響は大きいと思います。その頃から古代ローマ帝国に関心を持つ方が増え、あわせて関連書籍の出版も増えていった印象です。同時期には、ラテン語の新しい教科書や文法書なども結構出版されていて、個人的にも盛り上がりを感じていました。

――村上さんがラテン語の講座を持ち始めたのも、その頃だったのですか?

村上:そうですね。私が最初にラテン語の授業を担当したのは2015年の明治学院大学と立教大学で、その翌年から上智大学でも授業を担当するようになりました。大学では昔から、ラテン語が学ぶべき言語とされていましたが、立教の講義には100人以上の学生が集まっていて、ラテン語に興味を持っている学生たちが思いのほか多いことに驚かされました。

――いずれもキリスト教系の大学ですが、ここ最近はSNSなどでラテン語に関する情報を発信している「ラテン語さん」の活躍も話題ですよね。

村上:直接の面識はないのですが、SNSでラテン語に関する情報を発信している方がいるという話は聞いていました。一般の方々の反応も意外とあるようで、ラテン語は様々な側面から興味を持たれていると感じています。宗教や哲学を含めた世界史的な視点からラテン語に関心を持たれている方もいれば、アニメやゲーム、漫画など、サブカルチャーに関係する言語として興味を持たれている方もいます。漠然と「古代のすごい言語」だという関心もあるでしょう。ここ5年ぐらいで、さらに盛り上がっている印象です。

――そうした盛り上がりの中で、本書『ラテン語の世界史』を上梓されたわけですが、そもそもの執筆動機はどんなところにあったのでしょう?

村上:編集者の方からの「ラテン語に関するわかりやすい本を書いてほしい」という依頼がきっかけでした。しかし、私は言語学の専門家ではないし、歴史学の専門家でもないので、執筆には迷いがありました。ただ、本書の「あとがき」にも書いたように、2017年から「KUNILABO」という国立(くにたち)人文研究所が開催している一般の方向けの公開講座で、ラテン語の講座を受け持っているんです。「KUNILABO」には、「人文知と社会を繋げたい」という理念があり、私自身も「クェス」という人文知を広く一般の方々に伝えるためのプラットフォームをやっています。わかりやすいラテン語の本を書くこともまた、そうした活動に繋がる有意義なものであると考え、執筆を決意しました。

――村上さんの専門は、西洋中世思想ーーその中でもとりわけ、マルグリット・ポレートを中心に研究されているんですよね? 本書と同じく、ちくま新書から刊行された後藤里菜先生の『沈黙の中世史』でも、マルグリット・ポレートが取り上げられていました。

村上:そうです。マルグリット・ポレートは『単純な魂の鏡』を著し、異端者として1310年に火刑に処された女性です。西洋中世世界は、基本的にラテン語の世界です。12世紀以降には俗語で書かれる文書も出てくるし、ポレートも中世のフランス語で書いている人ではあるのですが、早い時期にはラテン語訳が作成されていますし、それと関連する神学思想のテキストなどを読む上では、やはりラテン語が基本になります。

――そういったバックグラウンドから、言語学的なアプローチではなく、この“ラテン語の世界史”というアプローチを思いついたのでしょうか?

村上:これまでのラテン語の本というのは、小林標先生の『ラテン語の世界――ローマが残した無限の遺産』をはじめ、やはり言語学の先生が書かれるものが多かったんです。ただ、その一方で、ヨーロッパ中世もそうですが、キリスト教との関連も深いはずなのに、そこはあまり書かれてこなかったかなと。改めてラテン語関連の本をいろいろと読んでみたのですが、世界史の文脈でラテン語を扱ったものは、今のところなかったんです。なので、キリスト教をひとつ大きい柱にしつつ、古代から現代までの流れが見えるものが書ければ、一番良いと考えました。

――世界史に興味がある人でも、その時代の人々がどのような言語を使って会話をして、どのような言語で書かれたものを読んでいたのかまでは、なかなか気が回らないようなところがあります。それこそ聖書が、もともとギリシャ語で書かれていたとか。

村上:そうですね。新約聖書はギリシャ語です。

――それをラテン語に翻訳したものが、ローマ帝国の拡大と共に普及していった。そういう意味でも、非常に面白いアプローチだと思ったのですが、ラテン語の歴史における「転機」というと、どんな出来事になるのでしょう?

村上:ひとつは、イタリアのラティウム地方で生まれて話されていた言葉が、ローマ帝国の公用語になり、帝国の拡大と共に普及していったことでしょう。先ほどの聖書のラテン語訳の話もそうですが、ローマ帝国の存在自体が、やはりいちばん大きいと思います。

そのあとローマ帝国が分裂して、西ローマ帝国が崩壊してしまう中で、北のほう――特にアルプス以北のヨーロッパ世界では、本書の中にも書いたように、ラテン語が崩れていってしまうんです。しかし、イングランドなどでは古典的なラテン語が継承されていて、そのラテン語の伝統が800年頃、カール大帝のカロリング・ルネサンスで復興することになる。その意味で、カロリング・ルネサンスは、やはり大きいと思います。

ラテン語ということに絞るのであれば、そのあと14世紀に起こったイタリア・ルネサンスも重要です。カロリング・ルネサンス以降、ラテン語は、いわゆる聖職者たちの言語になり、やがて大学の言語として緻密ではあるけど無機質で権威主義的なものになっていくのですが、古典作品の中にある「生きたラテン語」が、イタリア・ルネサンスで再び注目されるようになりました。ローマ帝国の拡大、カロリング・ルネサンス、そしてイタリア・ルネサンス、この3つが大きい出来事だと思います。

今や誰の母語でもないという意味で、非常にニュートラル

村上:大学のようなところでは、基本的には近世に入るまでずっとラテン語で講義が行われていたし、書かれてはいました。彼らは基本的にはラテン語で考えて、ラテン語で文章を書いて、ラテン語で議論をしています。今で言うところの英語のような感覚で、中世ヨーロッパ文化の共通言語としてラテン語があった。英語のように、母語とする人がたくさんいる言語が支配言語になるのではなく、それを母語とする人がいなくなってしまってからも、さまざまなことを学ぶためには習得しなくてはならない言語がラテン語でした。

――その「さまざまなこと」というのは。

村上:哲学や神学、法学、医学はもちろん、自然学や天文学など、ラテン語はさまざまな学問で使われる知の基盤となる言語でした。特定の言語に特権性を与えないという意味で、生物学の学名としてもラテン語は使われていますよね。言語というのは、その言語ごとの文化的背景がたくさん入り込んでしまうものなので、それを母語とする人々が、どうしても特権的になってしまう。それに対してラテン語は人工言語にも似て、今や誰の母語でもないという意味で、非常にニュートラルです。しかも、豊穣な歴史の積み重ねがそこにはある。

――日本におけるラテン語の話も面白かったです。一度、キリスト教と共に入ってくるけれど、キリスト教が禁止されると、ラテン語も消えてしまう。けれども、近代化の波が押し寄せてきた際に、やはりラテン語は欠くことができないものであると、積極的に推奨されるようになるという。

村上:近代以降、西洋世界が覇権を握っている以上、日本もその文化の根底に触れざるを得なくて、そこで重要になってくるのがラテン語ということだったのでしょう。冒頭でキリスト教系の大学の話がありましたが、国公立の大学でも、当然ラテン語は西洋について学ぶ上で必須の言語として重要視されています。

――本書を書く上で、とりわけ意識したところは?

村上:あまりマニアックになり過ぎたり、断片的な知識の羅列にならないよう、あくまでも通史的に描くことを意識しました。ストーリーというか、大きな流れを意識して書いたところはあります。これまで授業をはじめ、いろいろな場所でラテン語について話してきて、そこで質問されたことも念頭にありました。それに対する回答を、この本の中でも書いています。

――ちなみに、どんな読者を想定しながら、本書を書いていったのでしょう?

村上:ラテン語について多少聞きかじったことがあるくらいの一般の方々を想定しています。世界史を学んだ高校生に入り口として読んでもらったり、あるいは大学生がラテン語に興味を持ったときに手に取ってもらえたら嬉しいです。専門家向けのものではないので、いろいろな方に気軽に手に取ってもらえたらと思っています。