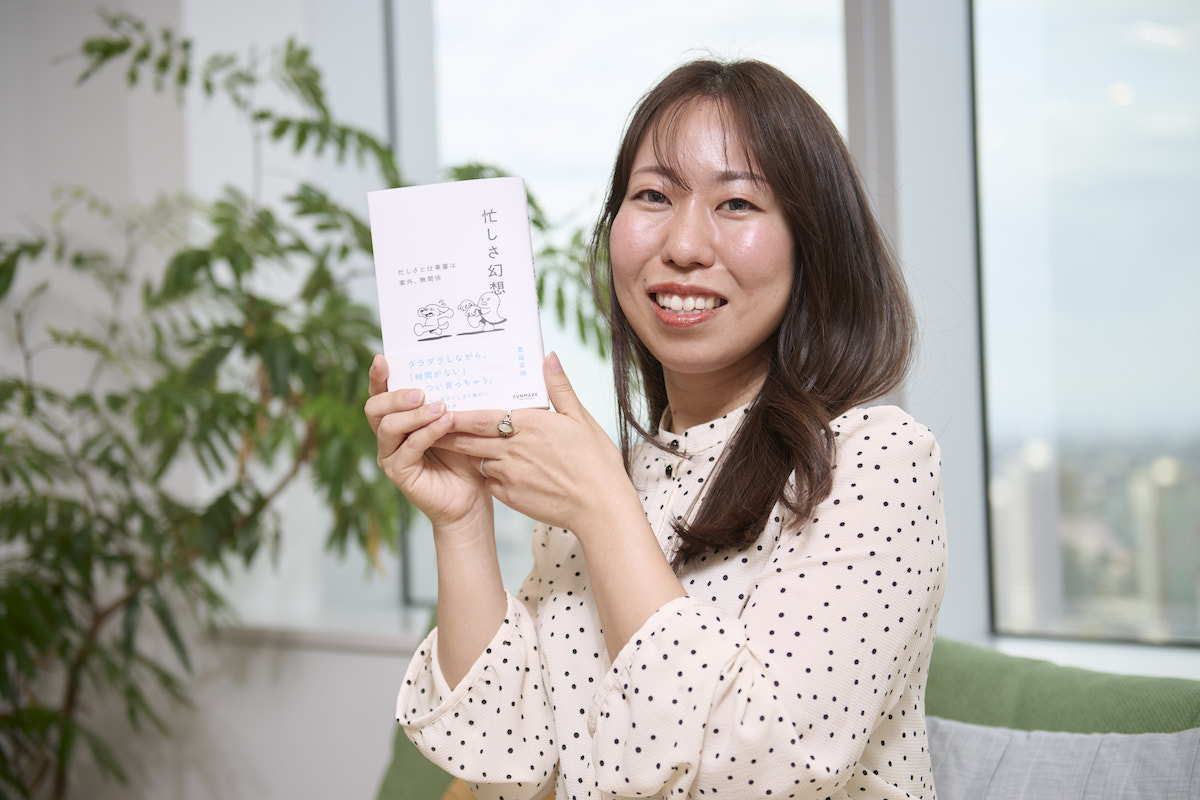

引きこもりから読書インフルエンサーへーー豊留菜瑞に聞く、「忙しさ」の幻想から解放される方法

日々の仕事に追われていると、つい「忙しい」と口にしてしまいがちだが、もしかするとその忙しさはただの幻想なのかもしれないーー読書インフルエンサー・豊留菜瑞氏による書籍『忙しさ幻想』(サンマーク出版)は、忙しさとは「状態」ではなく「心の感じ方」であることを、多くのデータを用いて説くとともに、より充実した人生を送るための道標を示す一冊だ。手に取りやすいサイズ感と圧倒的な読みやすさ、目から鱗の考え方が評判を呼び、発売から間もなく重版が決定するなど、売り上げも好調である。

企業経営者としても活躍するなど、充実した日々を過ごす豊留氏だが、意外なことにかつては引きこもっていた時期もあるという。豊留氏はどのような経験を経て、「忙しさは幻想である」との考えに至り、読書インフルエンサーになったのか。そのキャリアと哲学を語ってもらった。

読書を始めて自分を変えることにした

豊留菜瑞(以下、豊留):社会人になって病院の整形外科に勤めていたのですが、1年半くらい懸命に仕事をしてきたなかで様々なことがあり、心身ともに限界を迎えてしまったんです。家に帰っても情緒が安定しなくて、ついに電車に乗る一歩が出なくなって。そのまま家から出られなくなり、引きこもりになりました。24歳くらいのときですが、「このまま人生が詰んでしまってもいい」とまで思っていたんです。

ーー諦めにも近い、辛い状態からなぜ一歩踏み出すことができたのでしょうか。

豊留:唯一外に出るのが図書館で、Wi-Fiを借りてYouTubeを観ていたんです。そんなある日、朝のテレビの星座占いが最下位で、ラッキーアイテムが「クリーム色の本」だったので、「せっかく図書館にいるんだから」と一番手近な本に手を伸ばしたら、それがクリーム色の表紙だったんですよね。本田健さんの『ユダヤ人大富豪の教え 幸せな金持ちになる17の秘訣』という本で、その内容に衝撃を受けてーーという話だったらカッコいいのですが、もともと勉強も読書もしてこなかったので、意味はまったくわからなくて(笑)。けれど、この本を理解できるようになったら人生が変わるのではないか、と思って、読書を始めて自分を変えることにしたんです。

ーー家にいてやることがないはずなのに、なぜか気持ちは忙しかった……というお話に共感しました。

豊留:時間は無限にあるはずなのに、あっという間に夕方になって、急に忙しい気分になるんですよね。読書に出会って行動が変わって、社会復帰して、起業もしたのですが、私はその後も時間をうまく使いこなせていなくて、先輩の経営者さんにも「いろんなことをやりたいんですけど、忙しいんですよね」なんて言っていて。引きこもっていた分、仕事でスケジュールがいっぱいになっていることによろこびを感じていた部分もあったと思います。そこで先輩から、「金は無限だけれど、時間は有限だ」と言われてハッとしたんです。事業を安定的に成長させながら、やりたいこともしっかりやる。そのためには時間の考え方を変えなければいけないとあらためて思って、関連する本を意識的に読むようになりました。

ーー本書では「忙しさ」はひけらかしの対象になる、ということも書かれていますが、ご自身にもそういう時期があったんですね。

豊留:そうなんです。まさに「忙しさ」を見せびらかして、自分の存在価値を埋めていたというか。先輩の経営者さんたちは明らかに私より仕事量が多いのに、忙しそうなそぶりもなくて、私の方が忙しぶっていて(笑)。この差はなんなんだろう、といろいろな仮説を立てて、本を読んでは行動に移す、という繰り返しの中で、たどり着いたのが「忙しさとはタスクの量ではなく、ある種の感情によるものなのだ」ということでした。

ーー本にまとめるきっかけは編集者さんに「豊留さん、どこにそんな(本を読む)時間があるんですか?」という一言だったと書かれていますが、それ以前の蓄積があったんですね。

豊留:「起きて5分でインスタライブをやっているんです」と言ったら、「時間に対して変態的ですよね」と(笑)。でも、このやりとりがなかったら「忙しさ」や「時間の使い方」について考えて、検証を重ねていたことすら忘れていたので、あらためて整理するいいきっかけになったんです。そこから過去の読書ノートをさかのぼって、この本を構成していきました。読書インフルエンサーとして活動しているので、ストレートに「読書術」の本を作るという方向性もあったのですが、そもそも「本を読む時間がない」と思われている方も多いですし、まずは「忙しさ」から解放されて、読書も含めた豊かな時間が作れる一冊にできればと。本としてもハンディなサイズ感で、あえてページ数も少なめにしています。

ーー豊留さんの経験則だけでなく、各章にさまざまな機関の研究データ/エビデンスが示されており、説得力がありました。あとから調べたものも当然あると思いますが、膨大な読書経験からもともと多くの引き出しがあって、それをテーマに合わせて開けていった感じなんですね。

豊留:まさにそんな感じで、答え合わせのような感覚が大きかったです。ノートをつけていなければ忘れていたことも多かったと思うので、自分の習慣に感謝しました(笑)。

ーー学術的な研究や企業による調査等のデータだけでなく、哲学者の言葉だったり、「後回しのせいで二度と会えなくなった親子」というエピソードだったり、さまざまな角度から「忙しさ幻想」という論が補強されています。読書の有用性について書かれた第4章でも解説されている、情報と情報をつなぐ「結合力」の高さを感じますが、もともと物事を関連付けて考えるのは得意だったのでしょうか?

豊留:いえ、学生時代からまったく得意ではなかったんです。そこは起業するにあたって先輩の経営者の方にいただいたアドバイスが活きていると思います。「たとえば『なぜ駐車場の看板は黄色いのか』と、さまざまな仮説を立てながら街中を歩くといい」「これからは正論よりも面白いアイデアや考察が必要だから、自分で考える習慣をつけた方がいい」と。それが正解でも不正解でもどちらでもいいから、自分が持っている知識と物事を関連付けて、「こういうことなんじゃないか」と考える。起業してからもそれを習慣にしていたので、情報と情報をリンクさせる力がついたのかなと思います。

ーーその意味では、持論を補強するために無理やり物事を関連付る、ということにも陥りがちだと思いますが、本書は豊留さんがこれまでも伝えてきた「読書法」ともしっかりリンクしていて、一貫性がありますね。

豊留:その点は意識してきましたね。私は『具体と抽象 ―世界が変わって見える知性のしくみ』(細谷功)という本が好きなのですが、もともと具体的な話ばかりで、より大きな枠組みで、抽象化して話すのが苦手だったんです。人に物事をわかりやすく伝えるために「具体化/抽象化」をずっと意識して練習してきたので、主観だけで走らず、話の筋をブレさせずに一貫性を持って書くことができたのかなと。