女児向け“推し活本”なぜ話題に? 著者・劇団雌猫に聞く、大人が知らない“子どもの推し活”のガイド本

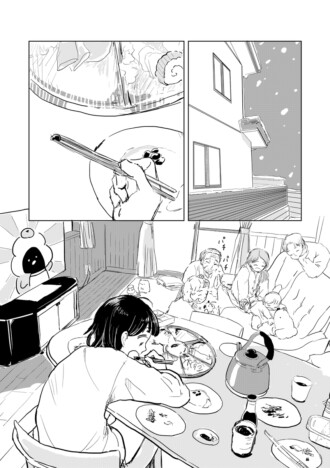

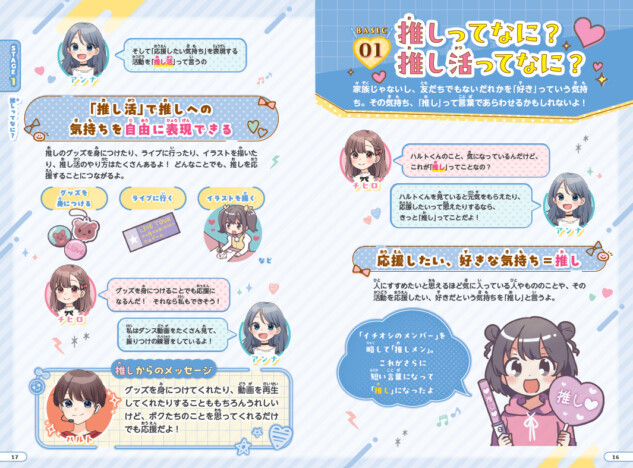

女児を読者対象とした『毎日がもっとキラキラする! はじめての推し活』(高橋書店)がSNS等でじわじわと話題となっている。いまや社会現象となった「推し活」を小学生女児に向けて解説する本書は 「推し活」する際のSNS活用法や推し活友達の作り方から、お金の使い方や二次創作の注意点まで細やかに書かれている。

「類書初にして決定版」と謳う本書が企画された意図や意識した点等を著者であるオタクユニット・劇団雌猫のユッケさんともぐもぐさんに聞いた。

■大人が知らない世界で「推し」を見つける小中学生

――初めて“推し”が出来た小中学生の子たちに向けて書かれた『毎日がもっとキラキラする! はじめての推し活』は、子どもだけでなく、推しがいるすべての人に読んでほしい1冊ですね。どのようなきっかけで作られたのでしょうか。

ユッケ:最初は編集さんから「子ども向けの推し活本を作りたい」という企画を劇団雌猫宛てに頂いたことから始まりました。私たちは20代のころから一緒に活動をしているのですが、当時は子どもがいるメンバーがいなかったんです。さらに全員が働いていたので、わりと自由に自分のためにお金が使えたんですよね。

けれど、年齢を重ね、周りに子どもがいる人たちが増えたり、もぐもぐさんも出産を経験したりして、子どもの推し活が身近になってきたんです。さらに今は、小中学生がVTuberや歌い手さんなど、大人があまり知らない世界で推しを見つけています。そのなかで、子どもに対して、推し活の基本的な知識を教える本が必要になってくるのではと思い、制作を始めました。

もぐもぐ:“推し活”という言葉が当たり前に使われるようになってからますます、デジタルネイティブ世代の小中学生は、ほしいグッズを見つけたり、「ライブに行ったら楽しそうだな」と思ったりと、親のわからないところから情報を得て、煽られることも少なくないはず。

でも、経済力も行動範囲も限られている子どもが無理をしても持続的に推し活は出来ないですし、変な方向に“頑張って”しまってもそれは幸福なのかなと……。早い段階で「好き」の見つめ方、情報や気持ちとの向き合い方を自分で考えるのはすごく大事なことだと思ったんです。そうすることで、長期的に推し活ができるようになりますし、生活とやりたいことのバランスがとりやすくなったらいいなと思ったんですよね。

■「危険だから」と否定するより建設的な会話を

――さらにこの本には、お金のことから推し活をする友達とのコミュニケーションのことまで、推し活をする上で大事なことが書かれています。どのようにトピックを詰めていったのでしょうか。

もぐもぐ;推し活をする子どもを持つまわりのお母さんたちにお話を聞いていくうちに、子どもと推し活の話をする際に、お金と時間の話を伝えることは絶対的に大事だと感じました。やっぱり保護者の皆さんが一番心配なのはそこですよね。

とはいえ、「危険だからやめよう」と言い切るのも違和感がありました。私たちのように、推し活をするなかで友達が出来たり、自分の世界が広がることもあるからこそ、「推しがいる人生は楽しいよね」という気持ちをベースにしつつ、「ここからはおうちの人と相談してね」「このあたりからは危険だよ」と読者に提案するスタンスで進めていきました。

親が子どもの推しを頭ごなしに否定するのではなく、「コンサートは年に1回、選んでいこうね」とか、「CDやグッズは何円までにしようね」など、建設的な会話を親子でできるきっかけになったらいいなと思ったんです。

ユッケ:推し活をしていると、推しのことを語りたくなったり、誰かとライブに行きたくなったりと、人との接点も増えていく場合が多いはず。この本は、主人公の女の子が、ある日突然推しと出会い、どんどん成長していくという構成になっているんですが、そこで推し活友達の作り方や、現場に行くときに気を付けることなどを順を追ってわかりやすく伝えるようにしました。さらに、推しに対しての考え方の相違で起きる対人トラブルなどについても、しっかりと書いていきました。

もぐもぐ:これって子どもだけの話ではなくて、推し活を始めた大人にも当てはまるものばかりですよね。はじめて推しができた! という大人の方にも読んでもらえたら嬉しいです。