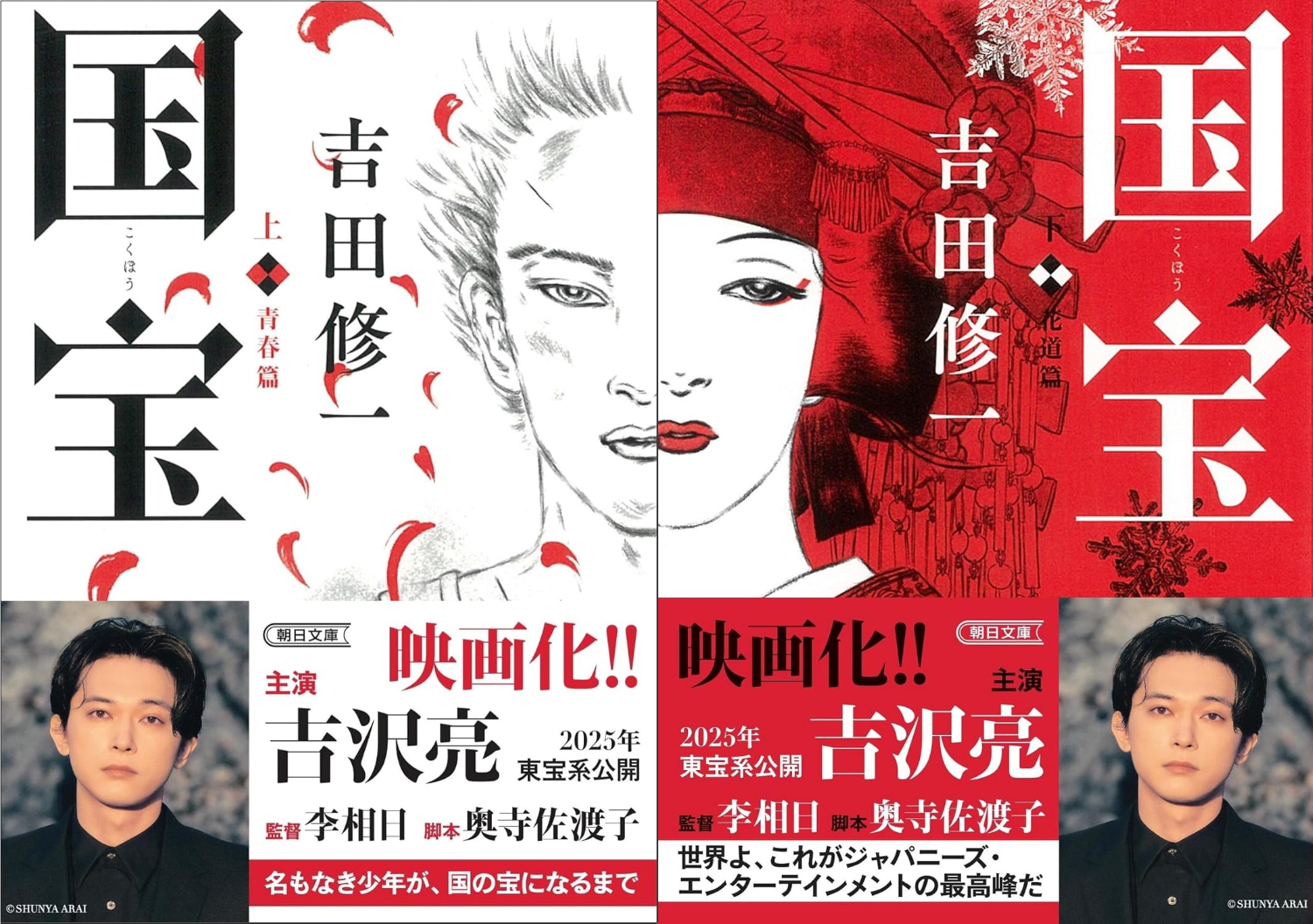

『国宝』吉沢亮と横浜流星、最後の「演目」が小説とは異なる理由ーー映画がより面白くなる「原作」の読み方

※本記事は小説/映画『国宝』の内容に触れる部分があります。未読/未鑑賞の方はご注意ください。

6月6日に公開された吉沢亮主演の映画『国宝』が、「100年に1本の傑作」「今年のナンバーワンが確定」と、早くも大絶賛を浴びている。歌舞伎に身を捧げた主人公が人間国宝になるまでの半生を描いた本作は、約3時間という長尺ながら「もう一度見たい」「時間を忘れた」「あまりに濃密」といったポジティブな感想ばかりが飛び交い、SNSやレビューサイトでもネガティブな意見はほとんど見られない。

小説と映画、異なる印象を抱かせるキャラクターたち

原作は、吉田修一が2018年に発表した同名の長編小説。文庫上下巻で800ページに及ぶこの作品は、2019年に第69回芸術選奨文部科学大臣賞、第14回中央公論文芸賞をダブル受賞した名作である。本作の執筆にあたり、吉田は四代目中村鴈治郎に3年間密着取材。黒衣として実際に歌舞伎の裏方を務め、舞台のすべてを目に焼きつけたという。興味深いのは、その鴈治郎自身が映画『国宝』において歌舞伎指導を担当し、劇中にも大物歌舞伎役者「吾妻千五郎」として出演している点である。小説と映画が密接に連動していることが、この背景からも明らかであり、本作がいかに“本物”を追求した作品であるかが伝わってくる。

映画は起承転転転転転結くらいありそうな速いテンポで展開するが、観客の中には「あのとき何があったのか?」と気になったシーンもあったのではないだろうか。たとえば、春江(高畑充希)が喜久雄(吉沢亮)のプロポーズを拒んだシーンもその一つだろう。子どもの頃から慕い合い、入れ墨まで刻んだ2人の関係性は、誰の目にも特別に映る。だが春江が選んだのは、喜久雄のライバルである御曹司の俊介(横浜流星)だった。この選択は映画の中では唐突にすら映るが、原作にはその感情の複雑な機微が幾重にも描かれている。

喜久雄の芸に打ちのめされた俊介が「本物の役者になりたい」と涙を浮かべる姿に共鳴し、後に結婚する道を選んだ春江。“水商売の女”という身である彼女にとって、スターの階段を上っていきそうな光に包まれる喜久雄よりも、闇の中で道を見失いそうな俊介のほうが、自分が寄り添える存在だったのだろう。劇中ではそれが“同情”にも見えたが、原作では俊介は喜久雄と共に何度も春江の店に足を運んでおり、関係性が発展していた描写がある。また俊介の魂の叫びに対し、「あんたは甘ちゃんのボンボンやけど、そういう大きな心を持ってたんもんな」と人間性を認めていたセリフも見られることから、一見「尻軽」に見えた“乗り換え”も、実際は自然な成り行きでもあったのだ。

また、喜久雄の娘・綾乃を生む芸妓・藤駒(見上愛)との関係も、映画では途中から描かれなくなるが、原作ではその後も物語が続いている。喜久雄は藤駒と添い遂げることはなかったが、綾乃を実子として認知し、継続的に会いに行っているのだ。血の繋がりだけではなく、“断ち切ることのできない縁”として描かれており、映画では暗示的だった父としての苦悩と責任が、原作ではより生々しく語られる。