「女性は女性というだけで困難を抱えている状況がある」 丸山正樹『夫よ、死んでくれないか』インタビュー

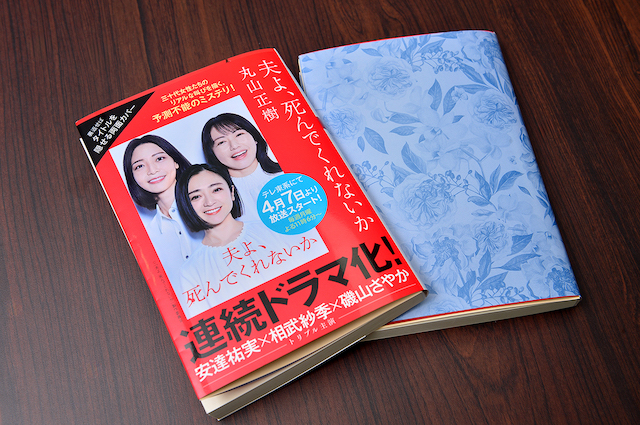

テレビ東京にて月曜 夜11時06分から放送中のドラマ『夫よ、死んでくれないか』が注目を集めている。同ドラマは、『夫を社会的に抹殺する5つの方法』『夫の家庭を壊すまで』に続く“全夫が震えるシリーズ”の第三弾で、NHKでドラマ化された『デフ・ヴォイス』で知られる作家・丸山正樹の同名小説が原作となっている。本ドラマの制作が発表された際は、過激なタイトルがSNSで話題にもなったが、原作は女性を取り巻く問題を鋭く捉えた社会派ミステリとして評価されており、ドラマもまた緊迫感のある展開で視聴者の興味を引いている。

原作者の丸山正樹はなぜ、夫に不満を持つ妻たちの物語を描こうと考えたのか。インタビューで、その狙いに迫った。

世間が気づかない人たちの苦しみを描きたい

――『夫よ、死んでくれないか』の実写ドラマ化、おめでとうございます。かなり緊迫感のある展開が続いていますね。

丸山正樹(以下、丸山):ありがとうございます。ドラマは全12話なのですが、小説をすでにお読みになっていただいた方にはおわかりのとおり、1話ですでに原作の3分の1ぐらいのところまで進んでいる感じです。原作の設定を生かしていただいているので、別物とは思わないんですけど、私自身もこの先はどうなるんだろうとハラハラしながら拝見しております。原作では意図的に描かなかった、夫側の事情や心理も丁寧に描かれていく予定です。

――本作は、結婚5年目にして夫との会話や接触がなくなってしまった主人公・麻矢を中心に、学生時代からの友人でバツイチの璃子、夫のモラハラに苦しむ幼い子をもつ友里香という、30代後半の女性3人の葛藤を描く物語です。ドラマ化発表の際、タイトルの過激さに一部SNSがざわついていましたが、あえて夫側の事情を描かなかったのはなぜなのでしょう。

丸山:男性側の事情も書こうと思えば書けるのですが、今作における主題ではなかった、というのがいちばんの理由です。単行本のあとがきにも書きましたが、今作を書こうと思ったきっかけは、十数年前にたまたま手にとった『夫の死に救われる妻たち』(飛鳥新社)というノンフィクション。そんなことがあるのかと、書かれている内容に非常に衝撃を受けまして、いつか日本を舞台にこうした女性たちの苦しみを描いてみたいなと思っていたんです。

――「デフ・ヴォイス」シリーズとはあまりに雰囲気がちがうので、刊行時は「こういう小説も書かれるんだ」と驚きましたが……。

丸山:そうですよね。ただ、私としては作家性をがらりと変えたというつもりもないんです。というのも、私が描きたいと思っているのは、世の中で困難を抱えているのに世間が気づかない人たちの苦しみなんです。彼らにとっては切実で、努力や多少の援助があったところで乗り越えることが難しい状況が確かに存在しているのに、その苦境が見えていない人たちにその声は届かない。であれば、小説を通じてまず、知ってもらうきっかけになってほしいというのが原動力なんです。「刑事何森」シリーズの最新刊で、女性たちの苦しみをめぐる事件を中心に描いているのも、同じ気持ちがあるからなんです。

――女性たちの苦しみも、書くべきテーマとして考え始めたのは、いつごろなんですか。

丸山:それこそ『夫の死に救われる妻たち』を読んだり、世間のニュースを観たりしながら、だんだんと、でしょうか。「刑事何森 逃走の行先」では、在日外国人の女性やコロナ禍の失業で追い詰められたりと限定された状況にある女性の姿を描きましたが、そういった特殊性がなくとも、女性は女性というだけで困難を抱えている状況があるんじゃないか、という想いはずっと抱いていました。人口の半分は女性で、男性と同じ権利を与えられているように見えるからこそ、届かない声というのもあるのではないか、と。その疑念を決定的にしたのが、日本のジェンダー・ギャップ指数が低く、国連の人権委員会も問題視しているという現実を知ったときでした。

――日本のジェンダーギャップ指数の低さは、たびたび話題にあがりますね。

丸山:障がいをもつ方やセクシャルマイノリティ、在日外国人などをめぐる社会問題はそれなりに意識していたけれど、女性もまた日々リスクにさらされている存在なんだ、と知ったときにはショックを受けました。だから、一見なんの問題もなさそうな状況にある、ただ女性であるというだけで苦しみに直面している人たちを描いてみたい、と思ったんです。『夫の死に救われる妻たち』のことも念頭にありましたから、では今こそ、結婚して妻になったがゆえに追い詰められている人たちを主人公に小説を書いてみよう、と編集者に提案してみたわけです。『ワンダフル・ライフ』という小説で初めて女性視点を盛り込んだら、思ったより評価していただいたこともあって、女性視点で貫かれた長編に挑戦してみたいという想いもありました。

女性視点の小説を男性作家が描くことで見えるもの

――ご自身としては、生活するなかで「夫の死に救われる妻」が存在しているという体感はあったんですか?

丸山:正直言って、あんまりなかったんですけれど……。妻に頸髄損傷の障がいがあるもので、私は日常的に介護や家事を担っているんですが、男性の友人と話しているときに、家のことをあまりに何もやっていないことを聞いて、「大丈夫? 奥さんは何も言わない?」って、勝手にハラハラしてしまうんですよね。家事をしている自分がえらい、とは思っているわけではないし、他人の家のことなので、何も言わないですけれど。

――丸山さんぐらいの年齢の男性は、家事を積極的にする方のほうが少ないような印象があります。

丸山:男女の役割分担が明確だった時代に育ちましたからね。でも、そんな父親を見て育った男性が、やっぱり何もしないでいると、問題が起きてしまうだろうということも、わかる。たとえば何年か前に「旦那デスノート」というサイトが話題になりましたけど、SNSを覗いてみれば、夫に抑圧されて心の底から死んでほしいと願っている女性の声が、少なからずあがっている。もちろん、男性には男性の言い分もあるだろうけど、その苦しみを無視することはできない、と思ったんです。男性作家である私が、女性視点の小説を描くことで見えてくるものもあるんじゃないか、男性にも声が届きやすくなるんじゃないか、という気持ちもありました。

――実際、男性作家だからこそ書けたもの、はありましたか?

丸山:これも、正直言って、ほとんど自信がありません。ただ、以前の取材で、「デフ・ヴォイス」シリーズの主人公・荒井が「人のことになると一生懸命よね」って妻に言われるところがよかった、とおっしゃっていただきましたよね。(参考:丸山正樹×五十嵐大『デフ・ヴォイス』対談)それは日頃、私が言われていることでもあるんですが、そういう男性のだめさはリアリティをもって書けるという自信がありました(笑)。

――子どもをもつのは仕事が落ち着いたら、という話をしていたのに、夫の光博が一方的に「そろそろいいんじゃない?」と持ち掛けてきて、麻矢が「いま、私の仕事が落ち着いているように見える? 話したよね? え、ていうかこの人、私のこと何も見てないし聞いてないんじゃない?」とあきれる場面は、共感する人が多そうです(笑)。

丸山:そういうことの積み重ねなんでしょうね。私はふだん、小説を書くにあたって改めて直接の取材をすることはほとんどないのですが、今作に限っては、担当編集者のつてを頼って、三人の女性にお話を聞かせていただいたんです。彼女たちの話をそのまま書いたほうがおもしろいのでは? と思うほど、興味深いトピックばかりだったんですが、「そういう、ちょっとした事の積み重ねなのか」とハッとさせられることも多かったです。たとえば、洗面所に髭剃りのかすが残っているのがすごく気持ち悪い、とか。

――ドラマでも再現されていましたね。

丸山:相手のことが好きか嫌いか、以前に、生理的な嫌悪感がわくのだと思いますが、髭をそった残りが散るなんて男には日常のことすぎて、考えたこともなかったなあ、と自省させられもしました。けっきょく、夫に対する愚痴のほとんどは、心情的なものに起因していて、自分が尊重されていないと感じたり、生理的にどうしても受け付けられないものが積み重なったりして、亀裂は深くなっていくのだなあと。