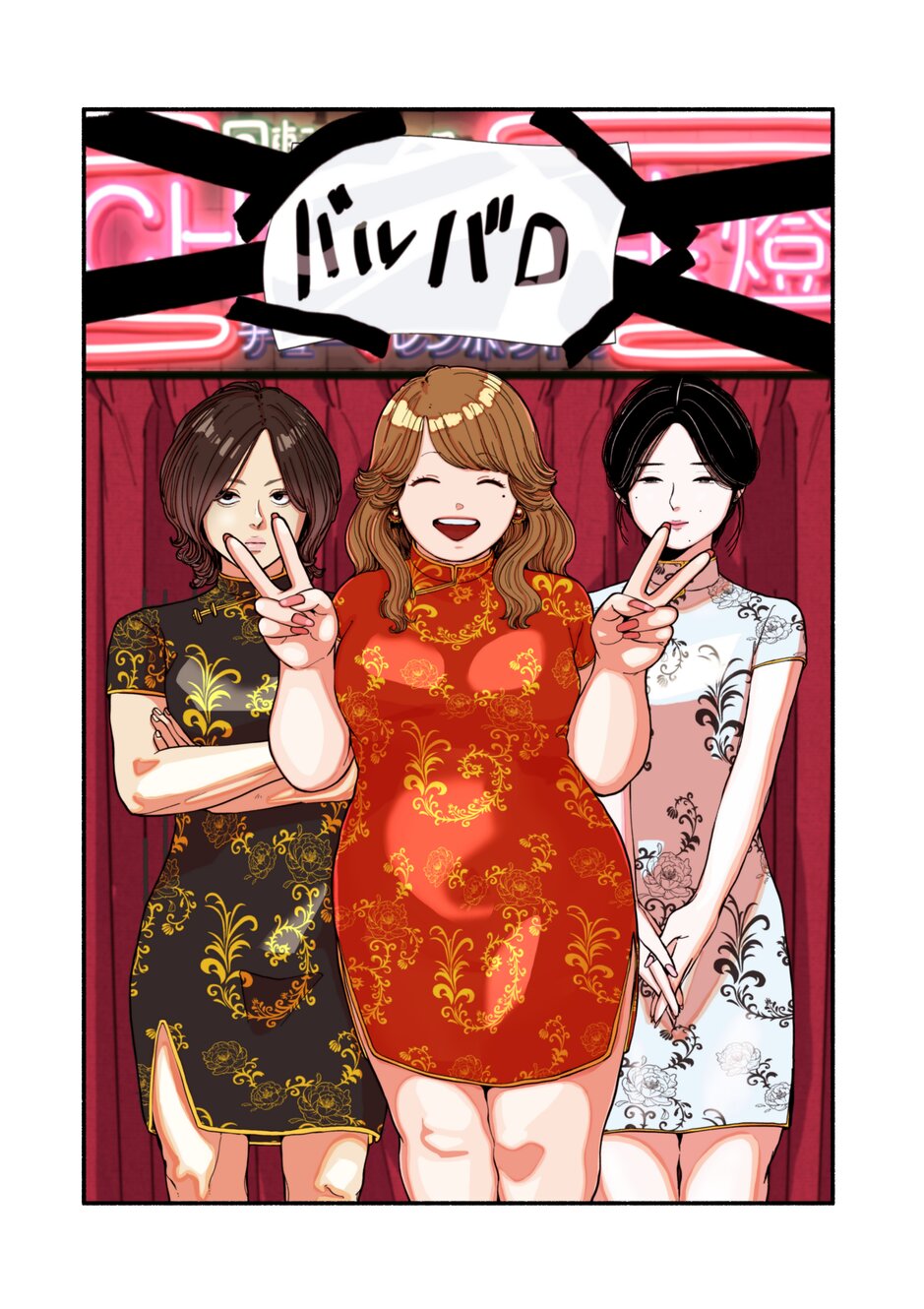

「令和は訳アリの人たちが認知されやすくなった」 ヘルス嬢3人を取り巻く人生譚『バルバロ!』著者・岩浪れんじインタビュー

ファッションヘルスで働く女性たちの人生を描く『バルバロ!』コミックス第1巻が発売された。ワケありの彼女たちを取り巻く人間模様が、スピード感あふれる筆致で綴られる。

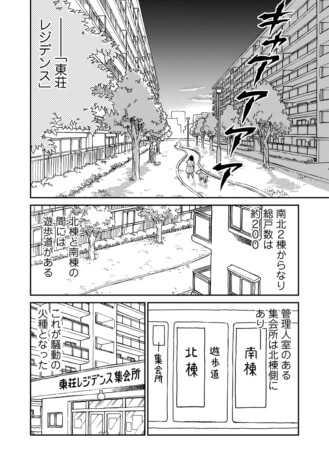

舞台となるヘルスは、話題作『コーポ・ア・コーポ』にも登場した店。だが初回で事件が起き、店名が変わることに。一体何が? そして「時代のうつりかわりを描きたい」という作者・岩浪れんじの真意とは? 核心に迫る、初の本格Webインタビュー。

なぜヘルス嬢たちを主役に?

──今回はファッションヘルスで働く女性たちが主役ですが、店自体は『コーポ・ア・コーポ』でも登場していますね。なぜ今、彼女たちを描こうと?

岩浪:『コーポ・ア・コーポ』は2004年頃という設定で平成の日常を描いたんですけど、次はそこにいた市井の人々が令和をどう生きるかを描いてみたくて。『コーポ・ア・コーポ』に「CHU♡連宝燈(ちゅーれんぽうとう)」というファッションヘルスの店を出したんですが、ここを舞台にすれば話が広がるかなと思いました。

──『バルバロ!』初回の第0話で、ファッションヘルスの店名が「CHU♡連宝燈」から「バルバロ」に変わりますね。この展開と、店名に込めた意味は?

岩浪:『バルバロ!』はコロナ後の令和を描きたかったので、同じヘルスでも時代が変わった感を出したいなと。あと『コーポ・ア・コーポ』は音楽用語の「ポコ・ア・ポコ(少しずつ)」からきてるんですけど、『バルバロ!』も同じで「野蛮に」という意味なんです。「アレグロ・バルバロ」というピアノ曲もあって。

──ヘルス嬢のひとり、シヲちゃんの台詞にもありましたね。

岩浪:そうなんです。今回はバーッと勢いを出したくて、『バルバロ!』というタイトルにしました。それならいっそ店の名前も変えちゃおうと思ったので、連載初回で「店名が変わる」という流れになってますね。

ヘルスの内幕は「日常的に人から聞いた話」がベースに

──『バルバロ!』では、ファッションヘルスで働く女性たちの日常が事細かに描かれますが、事前取材はどのように?

岩浪:マンガを描くための取材はしてないです。私が日常的に人から聞いた話を基礎にして、それをフィクションにしてる感じ。

私、中卒なんですよ。15歳で家を出たので、その後身近にいたのは学校に行ってない人たちなんです。いろんな仕事をしてきたんですけど、夜職の仲間は風俗と掛け持ちで働いている人が多くて。普通に話してるだけで、いろんな話が入ってきました。

──「この前、こんな客がいて~」とか?

岩浪:そうですね。15歳から働き始めたのち、いろいろあって19歳の時にキャバ嬢や風俗で働く女の子の子供の面倒を見る代わりに自分の生活の面倒を見てもらうという生活をしていたことがあるんです。営業メールなども女の子の代わりに打ってたことがあったので、もしかしたらその頃の生活が漫画の背景になっているかもしれません。

──『バルバロ!』1巻で、実際の記憶や会話が反映されたシーンはありますか。

岩浪:ヘルス嬢のまゆみちゃんが、海の家に行く場面とかですね。店長の目の周りがサングラス焼けして「パンダみたい」「名前チンチン?」って会話とか、その後のみんなで焼肉を食べる時に源氏名を「牛カッパ」「牛サガリ」にしようかなっていう会話とか、そのまんま同じ会話がされたわけではないですが、似た感じの会話を場面に合うように作り変えています。

『コーポ~』までは「日雇いと治験で生活してました」

──『バルバロ!』では、ヘルス嬢たちの男性関係のこじれ具合や、店のバックヤードで客への本音をグチるシーンが面白いです。会話の見せ方はどんなことを意識していますか?

岩浪:人によって身につけてきたコミュニケーション方法は違うと思うので、キャラごとにその違いは意識しています。一人のキャラでも、自分と全然違う人と出会った時にどういう対応を取るのか、仕事とプライベートでは……等々いろんな組み合わせを考えています。

あと、私の漫画はかなり意識して描かないとどんどんわかりづらくなってしまうんです。『コーポ・ア・コーポ』でそういう学びがあったので、『バルバロ!』では初回からフキダシや文字を大きくしたり、顔のアップやモノローグを増やしてます。

──『コーポ・ア・コーポ』はわかりづらい、という声が実際にあった?

岩浪:いただいた感想で、ほめ言葉なんですけど「何回も読んでやっとわかるのがいい」みたいなのが(笑)。それはそれで嬉しかったんですが、『バルバロ!』は多くの人に読まれるようによりわかりやすくしようと心がけてます。

──たしかに『コーポ・ア・コーポ』は風景描写が多く、余韻を感じさせるコマが多いですね。描き込みもすごいなと。

岩浪:あの頃は、雰囲気マンガ的なのがいいと思ってたところもあるんですよ。読む人全員に伝わらなくてもいいや、と。

『コーポ・ア・コーポ』は日常を描いているので、変わった事件はそんなに起きないんです。だからストーリー性やネームに自信がなくて「とにかくいっぱい描き込もう」と思ってました。そうすればマンガ家としての生存率が上がるかも、生き残れるかもしれないと。

──そうだったんですか。ああいう絵柄が好きなのかと思っていました。

岩浪:私、すっごいネガティブなんですよ。『コーポ・ア・コーポ』は初連載だったので、いつも「次回で打ち切りかも」とか、コミックスが出ても「次の巻は出ないかも」とか。

でも幸い連載が続いたので、徐々に「話を見てもらいたい」「ここで笑ってほしい」のように、エンタメとして見せたい気持ちが出てきたんです。それで、連載後半は女の子をかわいく綺麗にしたり、裸やセックスシーンはできるだけポップに描くようになりましたね。アングラ劇画調に寄りすぎると、エグみが強すぎるかなと思って。

──では『コーポ・ア・コーポ』の後は、マンガ家として一皮むけた感じがあった?

岩浪:そうですね。ずっと読み続けてくれる人が意外と多かったのと、自分の経済状況に余裕ができたのが大きいですね。マンガを始める前はちょっと……ちょっとちょっとすぎたので。

──カツカツ的な?

岩浪:そうですね。日雇いと治験で生活してるうえに、借金ある感じ。それがマンガで定期的にお仕事をいただけるようになったので、マンガを描くことについてちゃんと考える余裕ができたんですよね。そこから「多くの人に読んでほしい。楽しんでほしい。そのためにはどう見せれば伝わるか」に意識が向くようになりました。