白泉社新社長・高木靖文「少女マンガ、かくあるべしと縛ることは絶対にしない」50年紡がれた『花とゆめ』のDNA

枠からはみ出る、白泉社の凄み

『パタリロ!』『ガラスの仮面』『ベルセルク』『3月のライオン』『ノラネコぐんだん』シリーズ――1973年の創業以来、マンガを中心に数多くの名作を世に出してきたのが、白泉社だ。

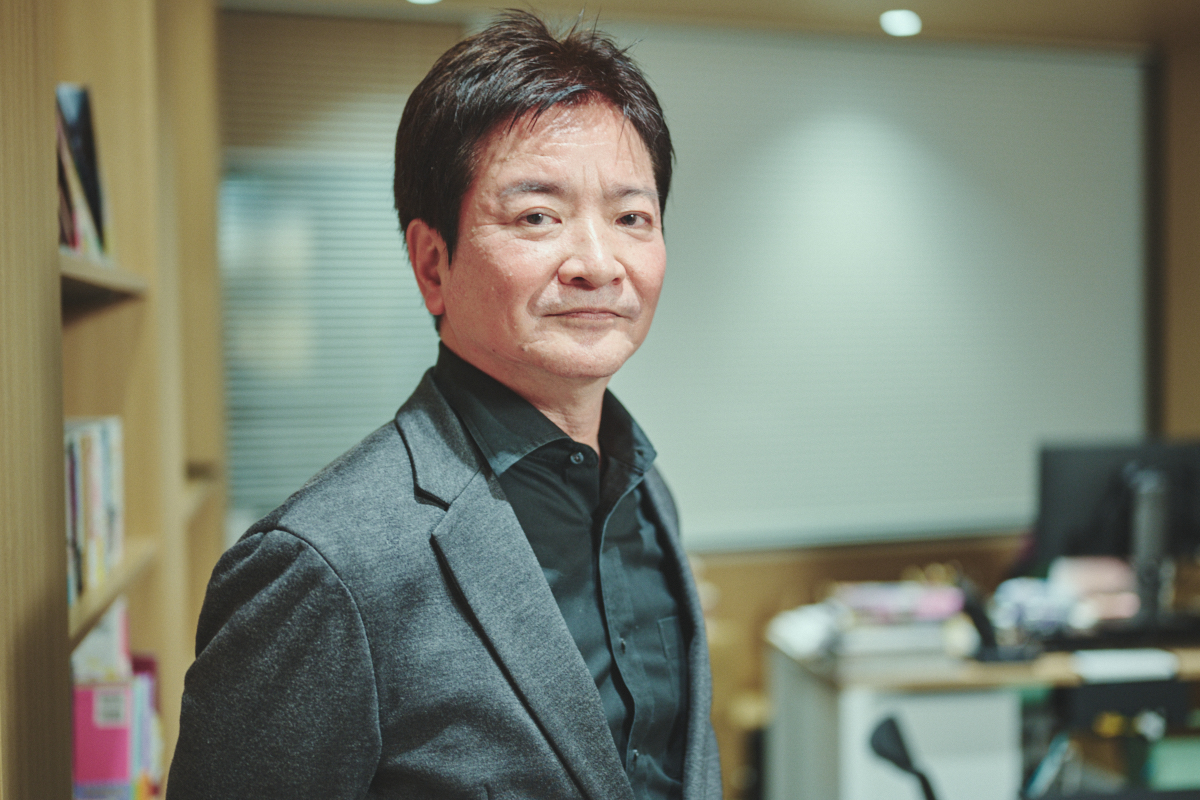

そのトップに昨年末、高木靖文氏が就任。月刊少女マンガ誌『LaLa』の編集からキャリアをスタート。新雑誌立ち上げなどを経て、デジタル関係の新規事業などにも携わった、ユニークな経歴の持ち主である。

すでに半世紀以上の歴史を刻んできた老舗出版社を、次の半世紀、どのような場所へと導くのか? 中堅出版社ながら他にはない名作を次々と生み出せる秘訣は? デジタル時代にも新しい才能を見い出し続けられる理由とは? 当たり前の枠からはみ出し続けてきた、高木新社長に聞いた。

少女マンガにあらがう

――社長就任から2ヶ月が経ちました。これまでとは見える景色が違いますか?

高木:正直なところ、まだわかりませんね。就任したのが昨年末ですから。

白泉社は一昨年50周年。昨年にはそもそも弊社立ち上げの経緯でもある少女マンガ雑誌『花とゆめ』も50周年を迎えました。

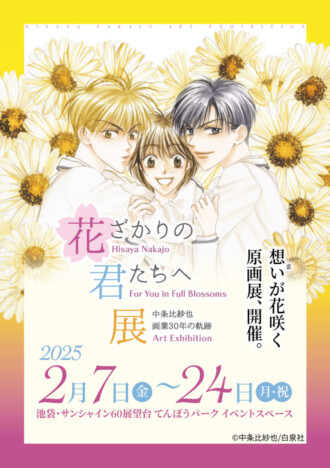

昨年、年頭の地震の影響もあって、電子書籍の売り上げが低調で、社全体の業績もあまり良くなかったのです。ところが六本木ヒルズで開催した『創刊50周年記念・花とゆめ展』に多くのファンの皆様がご来場いただき、物販も好調でした。また、『花とゆめ展』に合わせた電子書店での施策が成功して、社の業績を盛り返してくれました。

つまりは社の50年の歴史が白泉社を救ってくれたのです。歴代の執筆作家のみなさんの作品と、自分にとっては社の先輩編集者たちの情熱が、今もなおたいへん多くの読者の皆様に愛され続けていることに、感動し感謝しています。

あらためて50年続く出版社と、そのすばらしいコンテンツを預かる身として、身が引き締まる思いです。

――まさに白泉社は『花とゆめ』や『ヤングアニマル』などのマンガ雑誌から数多くの名作が生まれています。個性的な作家、作品を生み続けられる理由はどこにあると捉えていますか?

高木:作家の自由な発想を大事にしていることだと思います。

『花とゆめ』創刊時代から「少女マンガだから」と掲載作品のジャンルや形にこだわることなく、作家のアイデアを妨げることなく、常に新しくておもしろいことを追い求めてきたことだと思います。

――これまでと同じことをしてもつまらない。新しい作家、尖ったこと作品で攻めていくのが、そもそもの気質としてあったと。

高木:そう思います。少なくとも「少女マンガはかくあるべし」「ヒットの方程式に乗っ取った作品を」なんて、縛ることは絶対にしてきませんでした。

裏を返すと、だからこそ作家の方々へのリスペクトは最も高いと思います。他にはない魅力的な作品を生み出すためには、クリエイティブの翼を思い切り伸ばしてもらう必要がありましたからね。

じゃないと、少女マンガ雑誌にもかかわらず『スケバン刑事』や『パタリロ!』みたいな作品、出てきませんよ(笑)。

作家さんへのリスペクトを持って、他とは違うクリエイティビティに富んだ作品を出していく。それはその後の少女マンガ雑誌『LaLa』でも、絵本情報誌『MOE』でも、青年マンガ誌『ヤングアニマル』でも共通してあります。

白泉社の“らしさ”で、DNAなのかなと感じています。それは今後も変わらないし、変えてはいけない強みだと思うんですよ。

『陰陽師』の移籍と、『大奥』の誕生秘話。

――高木社長は、1984年に新卒で白泉社に入られました。マンガに強い出版社、中でも白泉社を志望した理由は?

高木:そもそも大学で漫画研究会に入り、プロマンガ家のアシスタントのバイトもするほどマンガ好きでした。

白泉社のみならず、多くの出版社を受けましたが、なかなかうまくいかない就職活動の途中、少女マンガで有名な白泉社の新卒募集を知り、エントリーしたのですが、漫画研究会の同期男性から「いまこのあたりの少女マンガを読んでおかなきゃダメだ!」と大量の少女マンガを渡されて読みまくりました。今ここにいるのはすべて彼のおかげです。

当時は『ヤンマガ』や『ヤンジャン』、『スピリッツ』や『モーニング』などが出てきた頃で、青年マンガが華やかりし時代でした。次々と若く新しい作家が、新しいジャンルに挑戦していました。それらと同様にSFやファンタジーはもちろん、男性主人公の作品も多くあったりと、白泉社の作品群は他とちょっと違っていました。

「ココならおもしろいことができそうだ」と魅かれたのです。まさに白泉社の“らしさ”に魅かれて、ここでマンガづくりをしたい、と思ってなんとか入社しました。