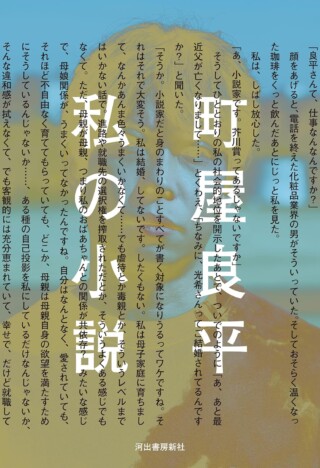

多彩なテクストのサンプリングで描く、沖縄という土地の走馬灯 豊永浩平『月ぬ走いや、馬ぬ走い』レビュー

さきの5月に発表された、第67回群像新人文学賞の受賞作である。受賞後すぐに『群像』本誌(2024年8月号)で、同作をめぐる小特集が組まれるなど、21歳で沖縄の大学に在学中だというこの新たな書き手への期待は、目に見えて大きい。単行本の帯には、同賞選考委員の島田雅彦と古川日出男が名を連ねている。島田に言わせればジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』的、古川ふうに言えば「小さな巨篇」である本作は、事実、その実際のヴォリュームから想像されるより遥かに高遠なものを、言葉を使って、ただひたすら言葉の力のみによって、どうにか捕捉しようと試みる野心作である。ひとまずその挑戦の成否は置いたとしても(私は、おおむね達成されていると思うが)、本作に溢れ出る著者の意欲にひとたび触れれば、なるほど、これは今後に大いに期待すべき書き手だと、すぐに理解されるはずだ。

本作は14の断片から成り立っている。語り手は各章ごとに異なり、第二次世界大戦中から現代までのさまざまな時代を生きた、性別や境遇、年齢も文体もちがう人々が、一人称で自らの目に映る世界を言葉にしていく。語り手となるのはいずれも、著者と同様に、沖縄という土地に生きた/生きる、あるいは、死んだ/死にゆく者たちである。

まず最初の語り手は、現代沖縄に生まれたクォーターの少年だ。島尻・ケンドリック・浩輔という名前の彼は、お盆の中の日(ナカヌヒー)である今日、幼馴染の「かなちゃん」に「こく白」しようと心に決めている。ちょうどタイミングよく「かなちゃん」に海へ行こうと誘われた浩輔は、「オバア」による「今日(ちゅー)や海んかい行んじてえはならんどお」という禁止を破ることになる。そこで幼い二人が遭遇したのが、78年前に死んだという「兵隊さん」の幽霊だ。そして文章は、このように続いてゆく。

〈そこには、びしょぬれになった兵隊さんが浮かんでいました。兵隊さんは手も足もだらーんとしたまま、ぴちょぴちょ海水をたらして浮かんでいます。ヘルメットみたいなぼうしをかぶってて、顔は見えません。ザザーン。兵隊さんは、私は七十八年前に死んだのだ、と言いました。兵隊さんは低いうめき声で、私は/今や、あらゆる肩章を喪失した単なる海の藻屑の一ト片に過ぎない。私は此の浜辺で永遠に戦火に囚われ、辱められる捕囚と成った。歴史は、或る感覚のもと宙に浮き、永劫に反復するのだ。〉

浩輔の言葉に、ダイレクトに接続されるようにして「/」の部分で語り手は、突如、沖縄戦の渦中にある兵士に交代される。それから兵士が、ひととおりのことを語ると、今度はさらに現代の沖縄に生きる女子高生の語りになり……というふうに、まったく違った文脈を持っている場面と場面が、いわばDJ的に、あるいはゴダール的に(?)巧みに繋ぎ合わされていく、というのが本書の語りの最たる特色である。

その趣向によって読者は、文字通り、多角的な視線から、沖縄という土地を見つめ返すことになるだろう。彼らの耳目を借り、われわれが目撃するは、大戦末期の沖縄戦、戦後復興期の暗部、学生運動の高揚とその後、ベトナム戦争、沖縄返還、海洋博覧会など、戦後沖縄の光と影の明滅である。この点において、本書は「沖縄自叙伝」(cf. 奥泉光『東京自叙伝』)とでも呼ぶべきものであり、沖縄という土地そのものこそが、その真の/裏の主人公なのである。当然、その場所で繰り広げられてきた凄絶な歴史の重みを一身に引き受けんとする作者の労苦は、想像を絶するものだろう。作中、あるキャラの口を借りて宣言される「エーウィッチや唾奇、チョウジやオズワルドがやるようなやり方で地元を掘削(レペゼン)する」という気概は、伊達ではない。