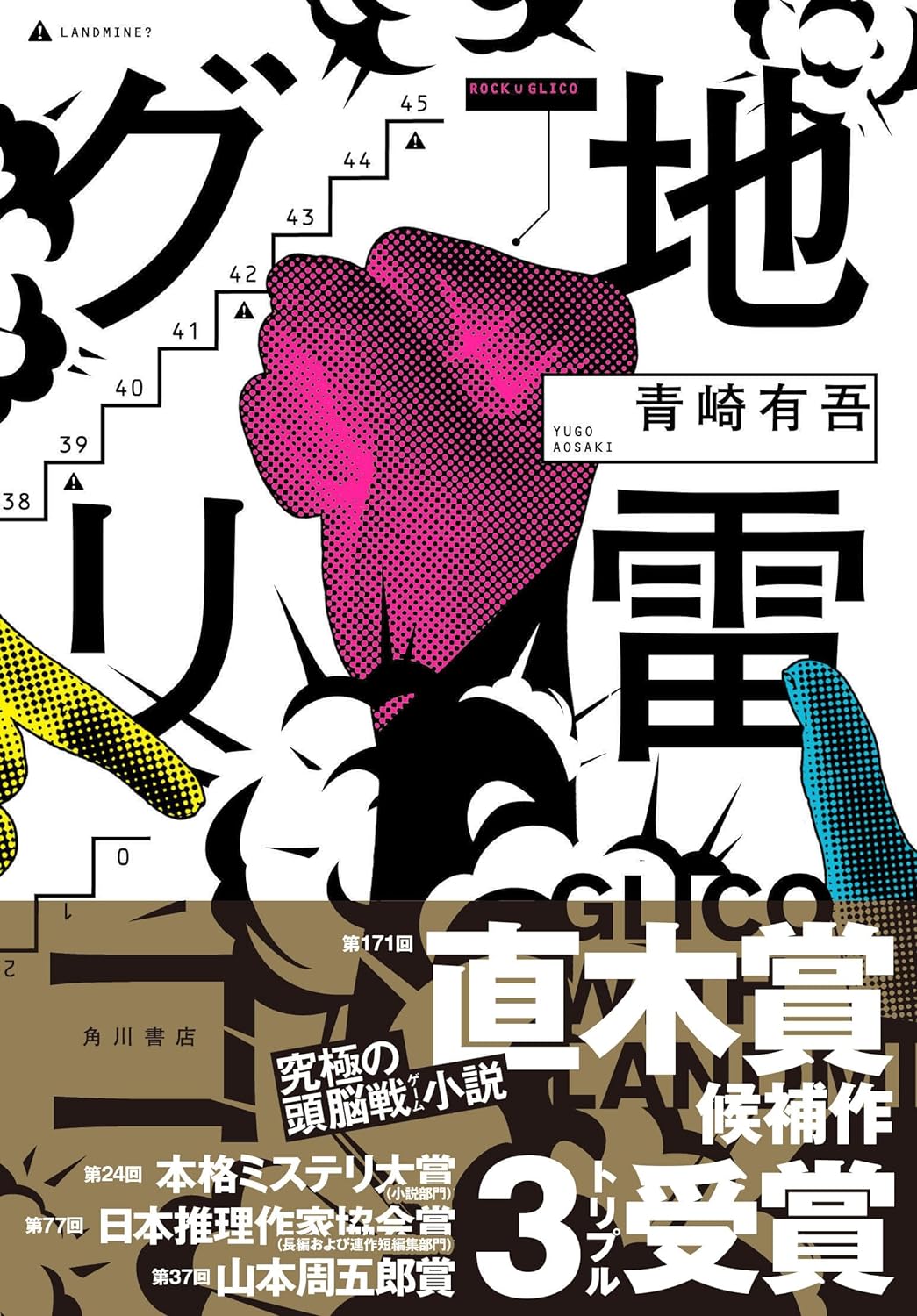

『賭博黙示録カイジ』の影響も? 直木賞候補のゲーム小説『地雷グリコ』が面白い

先日、三島由紀夫賞・山本周五郎賞・川端康成賞の合同授賞式に行ってきた。お目当ては、第三十七回山本周五郎賞を『地雷グリコ』で受賞した、青崎有吾の挨拶だ。どんな話をするのか、どうしても聞きたかったのである。

少し遅れて会場についたが、さいわいなことに挨拶はまだだった。ということで、受付で渡された小冊子の「受賞の言葉」を読んでいると、「受賞作『地雷グリコ』は、ギャンブル漫画からの影響が非常に強い作品です」という一文があり、やはりそうだったのかと納得した。本書を最初に読んだときの感想が、やっと小説が漫画に追いついたというものだったからだ。

作者がどのようなギャンブル漫画を想定しているのかは分からないが、私がすぐに連想したのは福本伸行の『賭博黙示録カイジ』だった。有名な作品なので、ご存じの人も多いだろう。友人の保証人になり多額の負債を背負った主人公のカイジが、借金が帳消しになるといわれ、ギャンブル船「エスポワール」に乗り込み、十二枚のカードを使う「限定ジャンケン」というゲームに挑むことになる。この「限定ジャンケン」が、シンプルだが奥深い駆け引きのあるゲームであった。よく、こんなゲームを考えたものである。しかもカイジは開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。自堕落な青年だったカイジが、崖っぷちから逆転していく過程を、ゲームの興趣と共に描いた名作である。

この『賭博黙示録カイジ』のヒットにより、甲斐谷忍の『LIAR GAME』や、迫稔雄の『嘘喰い』など、独自のゲームを盛り込んだギャンブル漫画が、次々と生まれたのである。だが、それが小説にまで波及することは、ほとんどなかった。独自ゲームのルールを説明するには、文章よりも情報量が多い絵の方がやりやすいなど、理由は幾つか思いつく。そのハードルを作者は本書で、果敢に乗り越えてくれたのである。

前置きが長くなった。物語の内容に触れよう。といっても粗筋は簡単。都立頬白高校一年生の射守矢真兎が、さまざまなゲーム対決をするというものだ。第一話「地雷グリコ」は、文化祭の場所を賭けて、生徒会の椚隼人と対決する。肝心のゲームは《地雷グリコ》。基になるゲームは、じゃんけんから派生した《グリコ》というゲームである(他にも、幾つかの名称がある)。子供の頃に遊んだことのある人も少なからずいるはずだ。そのゲームに《地雷》という+αのルールを加え、独自のゲームになっているのである。このルールによって奥深い駆け引きが生まれることになる。最初から窮地に陥った真兎の痛快な逆転と、そこで明らかになる緻密な思考が読みどころ。いやもう、面白いとしかいいようのない作品である。

以下、神経衰弱・じゃんけん・だるまさんがころんだ・ポーカーと、お馴染みのゲームに独自のルールを加えたゲームに真兎が挑むことになる。収録作の中では、ゲームのルールを守りながら、とんでもない方法で真兎が勝利する第四話「だるまさんがかぞえた」が、お気に入りである。もちろん他の話も興趣満点。二転三転するゲームの行方と、真兎の活躍を堪能してほしい。

さて、それとは別に注目したいのが、第二話「坊主衰弱」である。基本的に真兎の対決する相手は同じ高校生だ。しかしこの話だけ、大人が相手になっている。そしてゲームに関して、他の作品と大きく違うポイントがあるのだ。これは意図的なものだろう。だとしたら、そこにどのような狙いがあるのか。授賞式での作者の挨拶を聞いて理解できた。