映画『復活の日』南極ロケの背景にはとんでもないエピソードが? 80年代邦画の知られざる背景に迫る一冊

1980年代は、元気な時代だった。バブル景気が始まる後半だけでなく、それに至る前半も経済が活性化していた記憶がある。当時、私は田舎の書店員をしていて、好景気の恩恵は何も受けなかった。たしかに本や雑誌は飛ぶように売れたが、給料は低く、実家暮らしの生活は質素である。

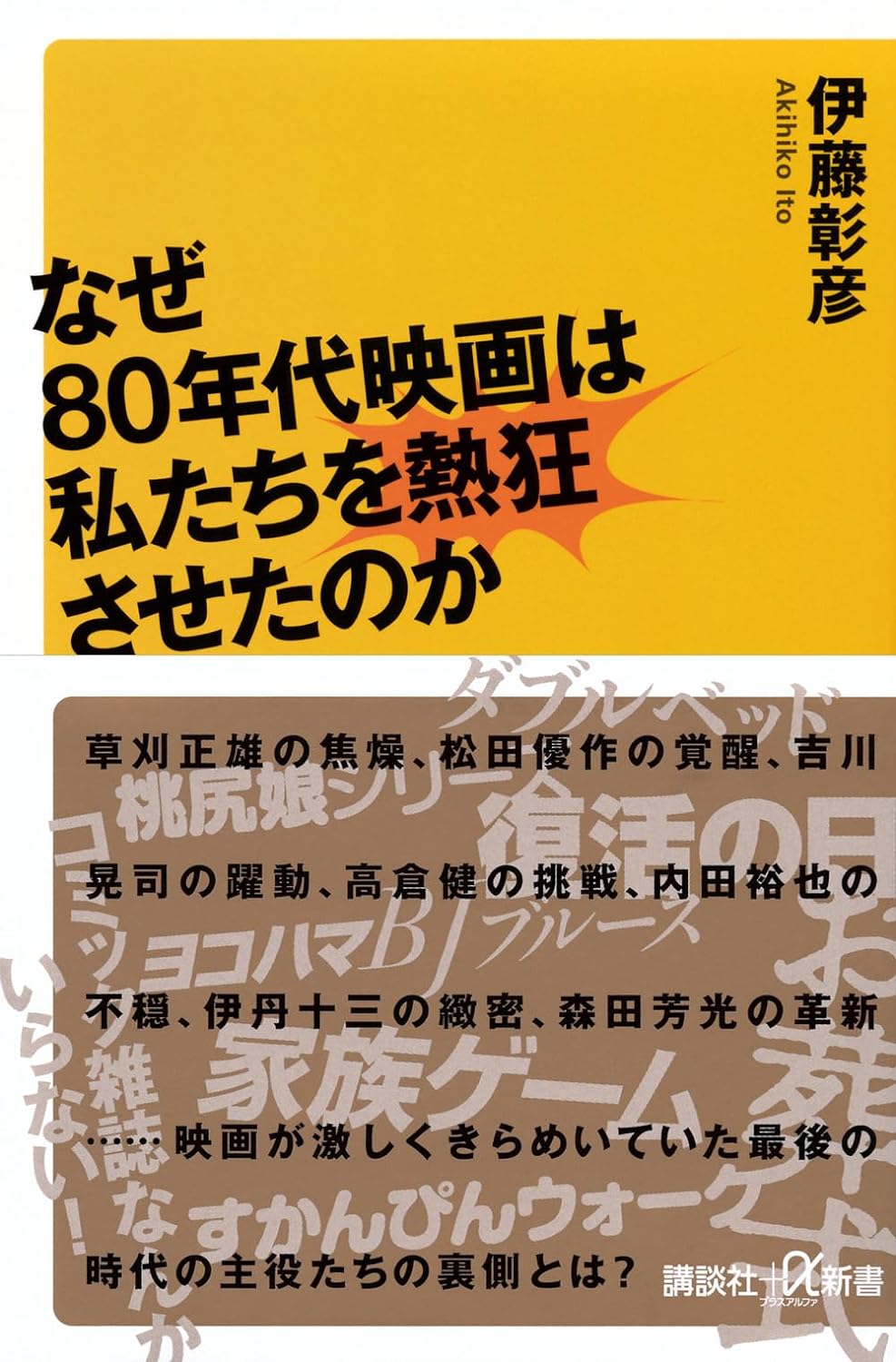

それでもよく東京に行って、映画を観たものだ。もっとも私が熱心に観ていたのは名画座の時代劇や任侠映画であり、新作は嗜む程度であった。だから本書『なぜ80年代映画は私たちを熱狂させたのか』(講談社+α新書)を読んで驚いた。80年代は、戦後の日本という国と、日本人の精神が大きく変化した時代だと思っているが、邦画も同様だったのだ。しかも変革期独自のパワーが溢れ、面白い作品が次々と生まれていたのである。すぐれた邦画関係の著書を持つ伊藤彰彦が、そんな80年代の邦画を俯瞰するために選んだ人が、日活の助監督を経てプロデューサーに転じ、数多くの作品にかかわった岡田裕だ。著者は岡田へのインタビューを中心に、彼と関係の深い監督や脚本家たちにも取材をして、80年代の邦画の面白さに肉薄していくのである。

それにしても本書は凄い。とんでもない話が、後から後から出てくるのだ。たとえば第一章「『復活の日』――角川「国際超大作」のラインプロデューサー」では、南極ロケで使ったチリの潜水艦を、いかに調達したのかという話で始まる。当時のチリは軍事政権であり、アウグスト・ピノチェト大統領が独裁者として君臨していた。岡田によれば、そのピノチェト大統領の顧問の一人に日本人がいて、その人物と話をしているうちに、潜水艦を借りることが決まったという。

さらに「南極条約」によって、南極の軍事利用は禁止されている。潜水艦を浮かべたことが大々的に報じられたら、非難されるかもしれない。そこでチリ海軍と撮影隊が、コソコソとロケをやっちゃったとのことである。いやもう、このエピソードだけで、ロネ・シェルフィグ監督の『人生はシネマティック!』のような映画が撮れるのではないかと思ってしまうのだ。

他にも、名優のグレン・フォードを監督の深作欣二が追い込むエピソードなど、興味深い話が続々と出てくる。その一方で著者が、深作監督が「角川の大資本をバックに、女性や子供などを含む幅広い客層に向けた大作を撮ることを、当時、批判する批評家もいました」と聞くと、岡田は、「『復活の日』は「国家対個人」という、サクさんが遺作の『バトル・ロワイヤルⅡ鎮魂歌(レクイエム)』(2003年 深作健太との共同監督)まで一貫して追求し続けたテーマの集大成で、けっして女性や子供に迎合した映画なんかじゃありません」と答えている。