力道山が遺した負債は30億円ーー22歳の未亡人はどのような半生を送ったのか? 知られざる昭和のプロレス史

そんな『力道山未亡人』を読み終わって印象に残るのは、不在であることによって際立つ力道山という人間の圧倒的カリスマ性、そして未亡人となった敬子の呑気さ・楽天的なおおらかさである。力道山は不世出のレスラーだったと同時に、スケールの大きい実業家でもあった。1960年代前半の時点で、現代でいう複合商業施設や総合レジャー施設に近いアイデアを持ち、さらに自らの人脈と腕っぷし、チャーミングさでそれを実現するパワーも備えていた。本書を読んでいて「力道山が1963年に死んでさえいなければ、現在の日本の興行やレジャー施設の発展速度は違ったかもしれない」と思う部分も多い。

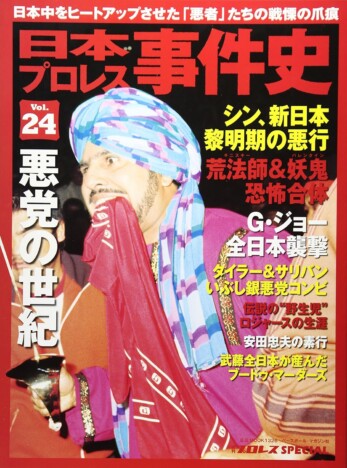

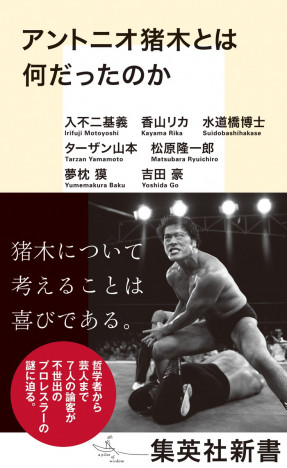

本書を読むと、「誰も力道山の跡を完全に継ぐことができなかった」ということをしみじみと痛感させられる。だが、圧倒的カリスマ1人が全てを背負うのではなく、全く異なるキャラクターを持った弟子である馬場と猪木というレスラーが熾烈な競争を繰り広げたからこそ、今日の日本のプロレス業界があるのも事実だ。1963年に力道山が死ななければ、老いたカリスマが全てを支配する日本のプロレス業界はそのまま終わっていた可能性も高い。これはもう、運命としか言いようがないだろう。

そしてその妻である敬子の生き方も心に残る。なんせ、力道山の遺産を相続するということは、自動的におよそ8億円(現在の価値で約30億円)の借金を背負わされるということである。普通の人間だったら、全部投げ出して逃げるような金額だ。しかし、力道山の連れ子たちと自分と力道山の間に生まれた娘、そして自分自身のために、敬子は社長になることを受け入れる。並大抵の22歳にはできない決断だと思う。

フィクションならば、ここで敬子が眠っていた経営の才能を開花させ、リキグループをさらに成長させる……という展開になるだろう。だが本書は現実に起こったことをなぞるので、敬子はひたすら周囲に翻弄されつつ、最終的に受け継いだ会社をいくつも畳むことになる。詰まるところ、負け戦である。

にも関わらず、本書の中の敬子の口ぶりは軽く、明るい。60年前の話だから、という理由もあるだろうが、おそらくこの人は根本的に底抜けの楽天家なのだ。そうでなければ、相続税が判明するくだり(これもとんでもない話なので、ぜひ本書を読んでひっくり返ってほしい)で自殺していてもおかしくない。敬子は途方もない苦労をしてきた人なのは間違いないが、同時にどこか呑気で楽天的な、魅力ある人物であることもこの本からは伝わってくる。

敬子は現在もまだ存命であり、孫が成長してからはちょっと意外なものにハマっていたことも本書には書かれている。その老後は、なんだか楽しそうだ。なんせ昭和のプロレスビジネスと興行の話なので、全てのエピソードのスケール感がめちゃくちゃである。だが、たとえとてつもないサイズの苦労を背負っても、楽天的に生きて的確に周囲を頼ることができれば、多分きっといいことがあるのではないか。読み終わった後、素直にそう思える一冊である。