バンダイ、なぜ品薄のガンプラをたくさん作らないのか ブームに振り回されてきたプラモデルビジネスの歴史

今井科学と共同戦線を張っていたバンダイは、今井科学存続のために諸々の手続きや在庫処理を代行、のちに精算するという業務にあたった。大量の在庫をバンダイの商品として販売し、さらに今井科学の金型を回収してそれらを使った商品の再生産も開始。金型を回収する際には、債権者である下請けの成形工場へバンダイの社員が出向くことになったが、突然現れたバンダイ社員が債権者に警戒されるなどの苦労もあったという。この緊急事態をなんとか処理し、今井科学の業務や資産の一部をバンダイが引き継ぐと発表できたのは、1969年12月30日のことであった。

前述のコグレの金型に加え、今井科学の金型のうち採算の取れる可能性があるものを引き取ったバンダイは、さらに今井科学から社員も移籍させた。バンダイチャンネル取締役会長、バンダイビジュアル取締役を歴任した松本悟氏は、この時に今井科学から移籍(正確には間に船舶設計の仕事を挟んでいる)したメンバーである。

これらの資産によって独立採算の目処が立ったことにより、1971年にはバンダイの子会社として「株式会社バンダイ模型」が設立された。このバンダイ模型は70年代には『トラック野郎』シリーズや1/48機甲師団シリーズといった自社製品で売り上げを伸ばし、さらに『宇宙戦艦ヤマト』のディスプレイキットを大ヒットさせたことで、後のガンプラへとつながる路線を切り開くことになる。

このように、日本のキャラクターモデルは黎明期から、「ブームによる過熱と、その反動の売り上げ不振」という現象に悩まされてきた。日本全体での子供の数やプラモデルという商材の立ち位置、バンダイの企業規模などは1960年代と現在では大きく異なるが、しかし「プラモデルを売る」という仕事が本質的に水物であり、メーカーによる制御が効きにくいものであることは変わらない。ふたつの企業の倒産を足がかりにプラモデル事業を立ち上げたバンダイは、おそらくその事実を骨身に染みて理解している。

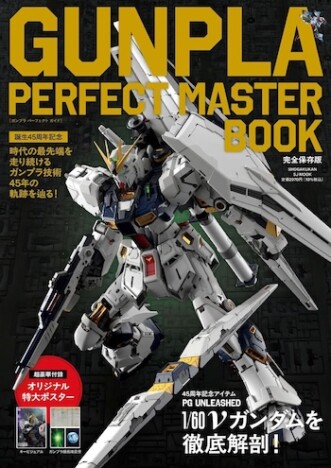

近年のコロナ禍によるプラモデル需要の跳ね上がりも、一企業に制御できる現象ではなかっただろう。そして幾多の教訓から、ここで一気に大量生産をかけた場合のダメージがどれほどになるか、バンダイには分かっていたはずである。ガンプラの品薄は転売の横行やユーザーの不満を招いたが、それを横目に見ても企業の存続を優先するのは、営利企業としては妥当な選択だろう。

また、『境界戦機』のような巨費を投じたトライを何度も繰り返せるところが、バンダイという企業の凄まじい点である。外野がどれだけ「失敗作だ」「そんなものよりガンプラをもっと生産しろ」といったところで、企業として大きなダメージにならない範囲で、バンダイはこれからもトライを繰り返すことだろう。「資産の蓄積によって、自社プロデュースの新たなヒット作を模索し続けることができる」という模型メーカーは、全世界的に見てもバンダイくらいである。

いずれにせよ、たまごっちよりもずっと古くから、日本のプラモデル業界は常に需要と供給のバランスの上を綱渡りで歩いてきた。現在も創業している模型メーカーはその綱渡をくぐり抜けてきたベテランたちであり、彼らの足元には失敗していったメーカーたちの絶頂と苦難の歴史がある。ガンプラの品薄について考えるのならば、その歴史を知っておくことは決して無駄ではないはずだ。キャラクターモデルを製造し、販売するという事業は、まったく一筋縄ではいかないものなのである。