バンダイ、なぜ品薄のガンプラをたくさん作らないのか ブームに振り回されてきたプラモデルビジネスの歴史

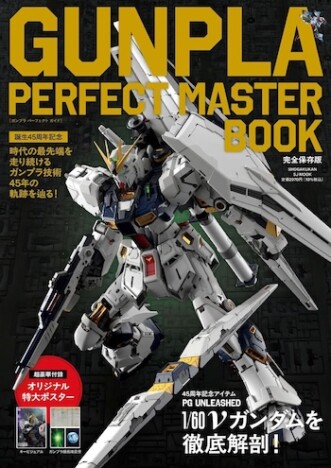

少し前からネットで話題になっている「なぜバンダイは品薄のガンプラをもっとたくさん作らないのか」という議論。かつて、大量生産したたまごっちがブームの終了に伴って大量の在庫になり、バンダイに60億円の大損失を与えた経験から、在庫を抱えることに慎重になっているからではないか……という説がX(旧Twitter)で語られている。(メイン画像:『ガンプラ MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0』(バンダイ))

しかしそもそも、プラモデルの歴史は「ブームに乗って大量生産する→ブームが終わって大量の在庫を抱える」というプロセスを幾度となく繰り返してきた。キャラクタービジネスとプラモデルの歴史は、絶え間なく生まれるブームで発生した"需要"と、在庫の問題が常につきまとう"供給"との戦いの歴史とも言えるほどだ。そして、現在のバンダイホビー事業部の源流であるバンダイ模型の歴史にも、このプロセスは色濃く影を落としている。ここでは、バンダイを中心とした模型メーカーがいかにブームに振り回されやすいか、そしてそれによってどのような影響が出たかを、創設前後のバンダイ模型の歴史と共に振り返ってみたい。

戦後まもない1950年、資本金100万円の小さな玩具製造問屋「萬代屋」が設立された。ブリキ玩具などを販売しつつ順調に会社の規模を拡大し、1961年には社名を「株式会社バンダイ」に変更している。これが現在まで続く巨大企業バンダイの源流だ。当時は純粋な玩具メーカーだったバンダイは、好調の続くプラモデル業界への参入を60年代後半から模索し始める。

戦前から続く木製模型がメインだった日本国内に、舶来の高級品としてプラスチック製の模型が上陸してきたのは、1950年代とされる。世界初のプラモデルは1936年にイギリスのメーカー、フロッグによって製造された飛行機模型であり、そこから20年ほど経過しての上陸だった。木製模型には不可能なディテール再現が可能で、ユーザーによる加工も容易なプラモデルに国内の木製模型メーカーがこぞって参入し、日本では1960年代以降爆発的な進化を遂げた。

諸説あるものの、現在一般的に「日本初のプラモデル」とされているのは、1958年に発売されたマルサン商会の「原子力潜水艦ノーチラス号」である。そしてその2年後、日本初のキャラクターモデル(実在する機械や乗り物などではなく、作者や権利の所在が明確な創作物を題材としたプラモデル)である今井科学の「電動・鉄人28号」が発売される。

この鉄人28号のキットは、足の裏から突き出したピンによって「すり足」のように前進するというもので、江崎グリコの提供によって1963年から『鉄人28号』のアニメが放送されるや大ヒットを記録。1966年までに累計500万個を販売したという、空前のヒット商品である。日本におけるキャラクターモデルの歴史は、最初から「ブームによる過熱した需要と、それに対して全力で供給を行うメーカー」という構図とともに始まったのだ。

今井科学が『鉄人28号』のプラモデルを大ヒットさせた1965年ごろ、同時代に発生したもうひとつのブームが、スロットレーシングカーブームである。これは通電したサーキットコースの溝にそってモーター内蔵のカーモデルを走らせて遊ぶもので、電池を搭載する必要がないことから、当時の技術でも精密に車体を再現したスケールモデルカーをサーキットで走らせることができた。このスロットカーブームにバンダイも参戦。子供向けのサーキットとレーシングカーのセットを販売していた。

しかし、このスロットカーブームは短命に終わり、投資を重ねたメーカー数社がブーム終了とほぼ同時に倒産。この時に倒産した会社の中に、バンダイにレーシングカー商品を提供していたプラモデルメーカーのコグレがあった。バンダイはコグレ倒産時にその保有していた1/20スケールのカーモデルやF1マシンなど20点弱の金型を譲渡されており、このラインナップをベースに1968年には社内の一部署として「バンダイ模型部」を新設。最初の事業として旧コグレのキットを発売した。

つまり、倒産した別会社の金型を引き継いで事業を開始したのが、バンダイのプラモデル事業の始まりということになる。そして、もうひとつ忘れてはならないのが、バンダイと今井科学との関係だ。

前述のバンダイ模型部が設立される2年前、『鉄人28号』のプラモデルを成功させた今井科学が1966年から手がけたのが、『サンダーバード』の関連キットである。同年にNHKで放送開始された特撮人形劇『サンダーバード』は日本において大ヒットし、また毎週のように新しい救助メカが登場するこの番組は、プラモデルメーカーにとって非常にありがたい内容だった。今井科学は放送開始直後に商品化のライセンスを獲得。1966年年末には第一弾商品の「サンダーバード2号」を発売する。ゼンマイで走り、作中のアクションの再現を盛り込んだこのキットはまたしても大ヒットし、年明けには入手困難になるほどの人気を呼んだという。

続いて1967年には1号から5号までのメインメカから国際救助隊の救助メカを次々に商品化。最盛期には日産4万個のキットを製造しても需要を満たすことができず、全自動成形工場を新設。24時間のフル稼働でプラモデルを製造し続けたという。年商は11億円から28億円に跳ね上がり、社員数も3倍以上に増員した。今井科学のサンダーバード関連商品は、日本模型史に残る記録的大ブームとなったのである。

このブームの際、バンダイ模型部設立前のバンダイは今井科学と共同戦線を張った。純玩具メーカーだった当時のバンダイはプラモデルを購入しているユーザーは10代以上と見ており、それよりも下の年代に向けた『サンダーバード』関連玩具を販売したのである。これは今井科学のプラモデルともシェアの食い合いにならない方針だった。

さらにバンダイは今井科学と共にスポンサーとなり、1967年7月からの民法での『サンダーバード』再放送を開始。全国規模での再放送によって今井科学とバンダイの商品はさらに好調に売れ、今井科学の『サンダーバード』関連商品は400万個という膨大な数を売り尽くしたという。

続く1968年の年頭から、今井科学は『サンダーバード』を製作したジェリー・アンダーソンによる新作『キャプテンスカーレット』の全面プラモデル展開を発表。さらに円谷プロダクションによる『マイティジャック』のプラモデル化も決定する。従来の『サンダーバード』関連キットに加え、『キャプテンスカーレット』『マイティジャック』も加えた三本柱によって、1968年の今井科学はさらなる業績を達成するはずだった。またバンダイも『キャプテンスカーレット』の製品化には意欲的で、各種トイを発表している。

しかし、ブームは急速に終焉した。『キャプテンスカーレット』のキットは思ったほど売れず、少年たちの関心は『巨人の星』に代表されるスポ根ものに移ってしまったのである。それでも今井科学は『サンダーバード』『キャプテンスカーレット』『マイティジャック』の三本に賭け続け、商品ラインナップを拡大。さらにはオリジナルのSFメカのキットまで市場に投入した。その結果、不良在庫が山積みとなり、1969年7月には会社更生法の適用を申請するに至ってしまう。大ブームからわずか1年半後の倒産という点に、改めてキャラクターモデルの製造・販売という事業の過酷さを思い知らされる。