筒井康隆『自伝』には“答え合わせ”の愉悦があるーー連載第1回から連想するいくつかの自伝的作品

筒井康隆の新作が、『文學界』(文藝春秋)2024年4月号から連載開始されている。タイトルは『自伝』。誌面には小説ともエッセイとも明記されていないが、少なくとも第1回を読む限りでは筒井の追想を元にしたエッセイと受け取れる内容だった。連載第1回「芽吹いて蕾――幼少年期」は、1934(昭和9)年に生まれた筒井の幼少時からの記憶が微に入り細に入り連綿と綴られ、終戦である1945(昭和20)年・11歳の頃まで続く。

1960年に短篇『お助け』で小説家デビューして以降、64年後の現在に至るまで旺盛な文学活動を続けている作家・筒井康隆。実写/アニメを問わず何度も映像化されている『時をかける少女』、ベストセラーになった『文学部唯野教授』、最近ではSNS上の口コミがきっかけでバズった『残像に口紅を』など、代表作/話題作は枚挙に暇がない。

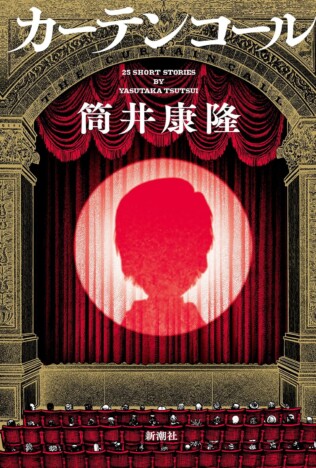

2015年上梓の長篇『モナドの領域』(新潮社)の帯には「わが最高傑作にして、おそらくは最後の長篇」という筒井本人の言葉が惹句として記載されており、2023年の短篇集『カーテンコール』(新潮社)の帯惹句にもやはり「これがわが最後の作品集になるだろう。」という言葉が記されていた(その隣りには“「信じていません!」担当編集者”とも載っていたが)。つまり、(こんなことは筒井ファン=ツツイストの端くれである筆者も書きたくはないのだが)近年の筒井は終活の真っ最中で、長篇・短篇小説のカテゴリではそれを終えたところ、ということになる。

そこへ来ての今回の新連載『自伝』である。筒井がエッセイやインタビューなどでよく話していることに、「一度書いたテーマの作品は繰り返し書きたくない」というものがある。それは裏返せば「これまで書いていなかったものを書きたい」という意味にも取れる。筒井のこれまでの文筆活動はそういった挑戦の連なりであり、そして彼がやり残したことのひとつが、いわゆる“自伝”の執筆ということなのだろう。

だが、筒井が“自伝”的な作品を執筆することは、実は今回が初めてではない。

たとえば『筒井康隆のつくり方』だ。この作は短篇集『原始人』(文藝春秋、1987年)に収められており、初出は『小説新潮』1985年10月号。文学史家や歴史家や精神病理学者といった学者たちがあるひとりの理想的な小説家の条件について会議している場面から始まり、続いて急に筒井と奥方のお見合いの場面が描写され、かと思うと筒井の処女短篇集『東海道戦争』の書評が一部引用されたりする。つまり筒井のこれまでの半生の断片がコラージュ形式で編まれた内容になっている。冒頭の学者たちの会議は創作だろうが、お見合いの場面は筒井(あるいは奥方)の記憶に基づいて書かれたのだろう、しかしそこに創作が混じっていても読者には判別がつかない。書評については引用である以上他者が書いたものであり創作ではない。このように虚実入り交じったテキストが混淆しているという意味でもコラージュ的である。

徳間文庫にて2002~2003年にかけて刊行の「筒井康隆自選短篇集」シリーズ全6巻の各巻末には日下三蔵インタビューによる自作解題が掲載されていた。第2巻「パロディ篇」で本作に触れており、筒井は〈自伝ですよね。自伝を年代記風に書いてます。〉と発言している。続けて〈ぼくは自伝というのは今後も書く気はないし、まあ書くとしたらこんな形でしか書けないということですね。〉とも言っているのが面白い。

他にも『十五歳までの名詞による自叙伝』がある。これは短篇集『最後の伝令』(新潮社、1993年)収録で、初出は奇しくも『自伝』と同じく『文學界』1992年1月号だった。タイトルが示すとおり、筒井の出生から15歳までの時期を名詞の羅列だけで書ききっている。最初は「筒井康隆」から始まり、「筒井八重」「筒井まき」と家族の名前が続いたかと思えば、「天皇陛下(大元帥陛下)」がいきなり出てきたりする。こういった調子で実在の人物からフィクション内の登場キャラクターまで、筒井が15年間のうちに見聞き触れたものすべてが並列に列挙される。なので「名詞」というよりは「人名」なのだが、中には「ロミオとジュリエット」のように人名とも書名とも取れるものが出てきたり、「B29」という明らかに人名ではないものも出てくるので、やはり「名詞」とするのが正しいのだろう。今回、本稿を執筆するにあたってあらためて名詞の数を数えてみたが、全部で1537個あった。