「文学フリマ東京37」に見た熱狂とさらなる可能性ーー映画、演劇、音楽系の参戦も進む“文フリ”レポート

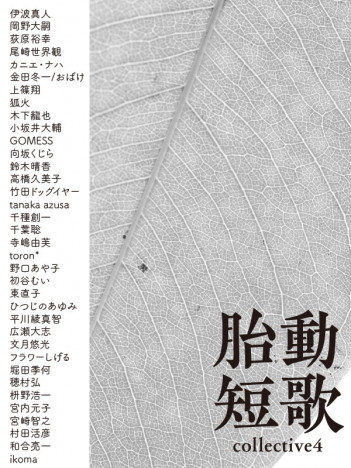

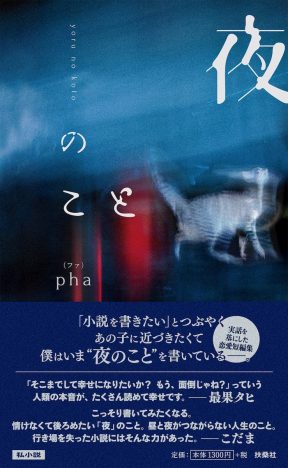

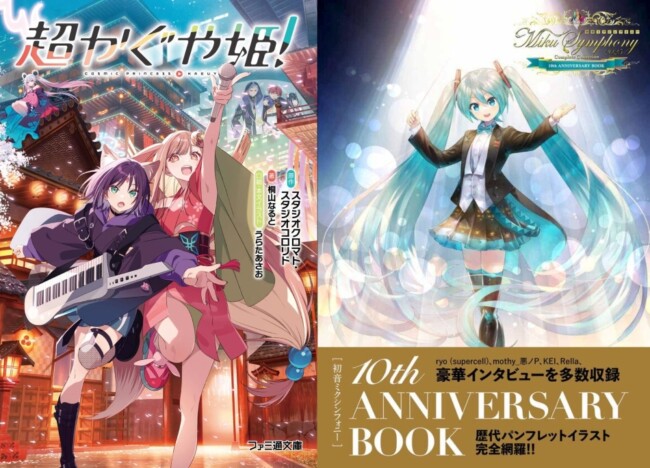

11月11日(土)に東京流通センターで「文学フリマ東京37」が開催された。「作り手が『自らが〈文学〉と信じるもの』を自らの手で販売する」ーーそんな文学作品展示即売会が文学フリマ、通称文フリである。取り扱うジャンルは小説、短歌、詩などの創作に加え、評論、エッセイなど多岐にわたる。近年は、東京流通センターを会場に毎年春・秋とコンスタントに開催されてきた文学フリマ東京(コロナ渦は中止)。今回は、知名度も上がり、注目される機会が増えた文学フリマ東京37についてレポートしたい。

今回のイベントでは、出店者も含めた来場者数が12,890人と過去最多を更新。多くの人が文フリに期待し、楽しんでいることが伺える。現在は無料である入場料が、次回開催の「文学フリマ東京38」からは有料となること、またさらにその次の開催となる「文学フリマ東京39」からは会場が東京ビッグサイトになることが決定しているなど、流通センターでの無料入場が最後になることも追い風になったように思う。さらには、2023年9月号の『文學界』に「文学フリマでエッセイを買う!」という特集が組まれたことをきっかけに興味を持った人もいたことだろう。

今回、筆者は第一展示場から第二展示場までくまなく歩いたが、特定のブースやエリアに客足が多いということはなく、会場は満遍なく賑わっているように見えた。とはいえ歩きにくいと感じるほどの人波や開始1時間で完売する本が出たことで、これまでの文フリ以上の熱気を痛感させられる。出店ブースも、以前は文芸サークルや有志が中心だったが、ポプラ社や新潮社など出版社の参入も目立つ。中にはTBSラジオまで参加しており、ブース出店だけでなく現在定期放送中の番組「文化系トークラジオ Life」の番外編としてゲストを招き注目本について語る番組『教えて、文学フリマ東京37の注目本!』を放送するなどの横展開も増えてきた。

これほどの熱狂だからこそ、そこに身をうずめれば自ずと楽しむことができる。その一方で、「予習」も必要だと感じた。前回までの筆者は、フラッと立ち寄り、表紙を見て良いと思ったものを買い、時に出店者とコミュニケーションをとるという楽しみ方をしていた。しかし今や出店数は2086ブースと膨大なものに。自分の気になるブースには決め打ちで向かうようにしないと買いそびれてしまうだろう。書店に行けばいつでも手に入るたぐいの本ではないところが文フリの魅力。一期一会の出会いに備えてしっかり予習しておきたいところだ。