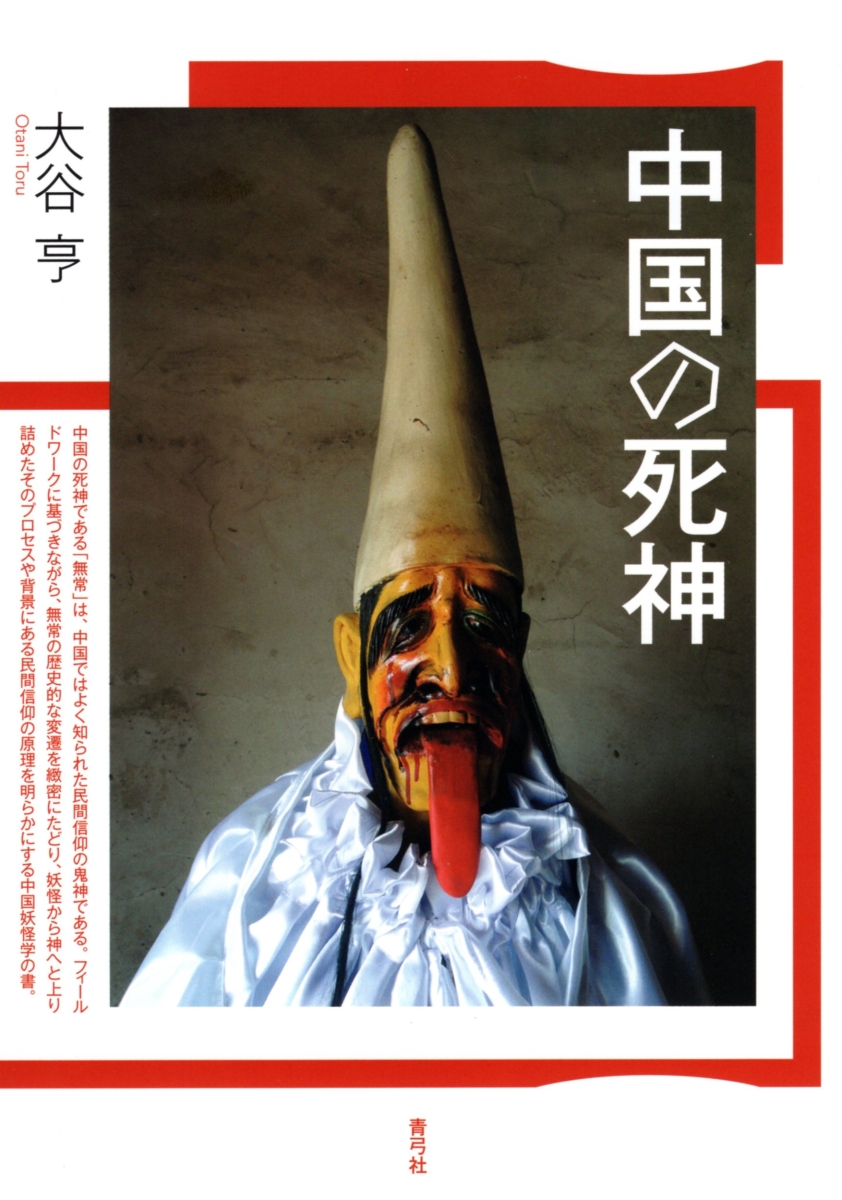

白く長い帽子に、赤く垂れた長い舌……不気味すぎる『中国の死神』、「無常」とは 若手民俗学者・大谷亨に訊く、その正体

背の高い帽子をかぶり、長い舌を垂らし、ときに人の魂を連れ去り、ときに人に福をもたらす死神、それが「無常(むじょう)」。中国社会に深く根差したこの鬼神を、地道なフィールドワークで探り、『中国の死神』(青弓社)として上梓したのが若手民俗学者の大谷亨だ。不気味なこの中国の死神はいかに生まれ、今も民衆の生活とともにあるのか? 無常を探求することで、現代中国を知るキーポイントも浮かぶ。必見の著者インタビュー。

不気味な顔した「無常」、実は地獄の下級役人?

――大谷さんが『中国の死神』でテーマにした「無常(むじょう)」ですが、日本ではあまり知られておらず、読者もイメージしにくいかと思います。どんな姿の神さまなんですか?

大谷:まず、無常には白無常と黒無常の2種類がいて、両者は基本的にペアで行動します。どちらもコックさんのようなひょろ長い帽子をかぶっていて、その帽子は無常最大のトレードマークになっています。白無常の方はダラリと長い舌を吐き出していて、傘や扇子を持っていることもある。黒無常の方は鎖とか、もっといかめしいアイテムを装備しています。

――たしかに、『中国の死神』のカバーはまさにその白無常ですね。見るからに不気味です。

大谷:じつは本のなかでも「高帽子」などと下手なネーミングをしているのですが、あのひょろ長い帽子の正体がいまだにわからない。謎なんです。ただ、中国でお葬式のときにかぶる帽子があんな感じなので、なにか関係しているのではないかと睨んでいます。

――舌はどうして伸びているんでしょう?

大谷:通説では、白無常は首を吊って亡くなった人物と理解されています。だから、あのような舌になったととりあえずは理解していいでしょう。ただし、「ベロ出し」は魔除けの象徴である場合も多く、じつのところ一筋縄ではいかない造形です。もしかすると「首吊り」では解釈しきれない、もっと深い意味が込められているのかもしれません。

――『中国の死神』には、中国各地の無常が紹介されていますが、これらを祀る「お廟」というのはそもそもどういう存在なのです?

大谷:たとえば横浜の中華街に三国志の英雄・関羽を祀った関帝廟がありますよね。中国には、関羽のほかにもいろんな神さまを祀ったいろんなお廟がそこかしこにあるんです。これらのお廟は、学問的には民間信仰のお廟といって、神さまも仏さまも一緒くたに祀ります。生真面目な人がそんな光景を目の当たりにすると、これは仏教なのだろうか?はたまた道教なのだろうか?なんて頭を抱えてしまうんですが、ハッキリいって現地の人たちは仏教だの道教だのそんな分類はあまり気にしていません。ご利益さえあればなんでも崇拝の対象にしてしまうんです。このある種のテキトーさが民間信仰の面白いところだと個人的には思っています。

――日本でもかつては神仏一緒くたに拝んでいましたから、普通の人たちは得てしてややこしいことは考えないんでしょうね。

大谷:一方でそんな普通の人たちは、「悪い事をしたら鬼が来るぞ」みたいな戒めも語りたがります。そこで活躍するのが地獄系のお廟たちです。それらのお廟には、悪を取り締まる警察署みたいなイメージが託されていて、厳めしい神さまたちが祀られています。たとえば、そのトップに君臨しているのが東嶽(とうがく)大帝で、その下に城隍(じょうこう)神などがいます。中国には彼らを祀った東嶽廟や城隍廟があちこちにあるんですが、そうしたお廟のなかに地獄の下っ端として無常も祀られているんです。

――無常って下っ端なんですか?

大谷:下っ端ですよ。古くから官僚機構が発達した中国らしく、地獄にも官僚機構があるんです。そのヒエラルキーの最下層にいるのが無常。東嶽廟や城隍廟のすみっこに無常は祀られていることが多いんです。

――下っ端の割には、あちこちに祀られているんですね。

大谷:神さまにお願い事をするにしても、あまり位が高いと頼み事ってしにくいらしいんです。逆に、下っ端だとなんとなく親しみやすい気がする。無常もそんな感じで人気のある神さまなんでしょうね。

――では、その下っ端の無常は何をする神さまなんですか?

大谷:ひとことでいえば、死神です。ただし、死を司るのは地獄のトップである東嶽大帝で、彼は人々の寿命を記した「寿命ノート」みたいなものを持っています。そして、「誰々の死が近い」となると、その執行命令が下へ下へと上意下達されていく。これを最終的に実行するのが無常です。死が近い人の枕元に現れ、魂を地獄に連行するんです。しかし、そんな不吉な存在にも関わらず、なぜか無常は吉祥の象徴でもあって、ときに莫大なお金をプレゼントしてくれたりもする。この二面性が非常に面白いところですね。

――しかし、根本は地獄に魂を連れていく役なんですね。

大谷:そもそも、無常という言葉は仏教の概念で、「移り変わらぬものはない」という意味です。それが民間で通俗化し、無常はそのまま死を意味する言葉になっていきました。

――それが現在の無常の原点?

大谷:魂を連れていく勾魂(こうこん)使者という概念は、六朝時代(3~6世紀)の頃からすでにあるんです。でも、その描かれ方はただの役人みたいな感じで没個性的でした。それがしだいに「無常」の名で呼ばれるようになり、ビジュアル面でもある時期を境に一大変革が生じて、現在の無常が誕生します。

――『中国の死神』では、中国各地の無常が紹介されていますね。

大谷:じつは中国にかぎらず、台湾や東南アジアでも無常は祀られているんですよ。福建省が無常信仰のメッカなので、そのことが深く関係しています。

――福建省は歴史的に海外移住が盛んな地域ですもんね。

大谷:そう、まさに福建人の移住にともなって、無常も台湾や東南アジアに拡散したというわけです。